同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

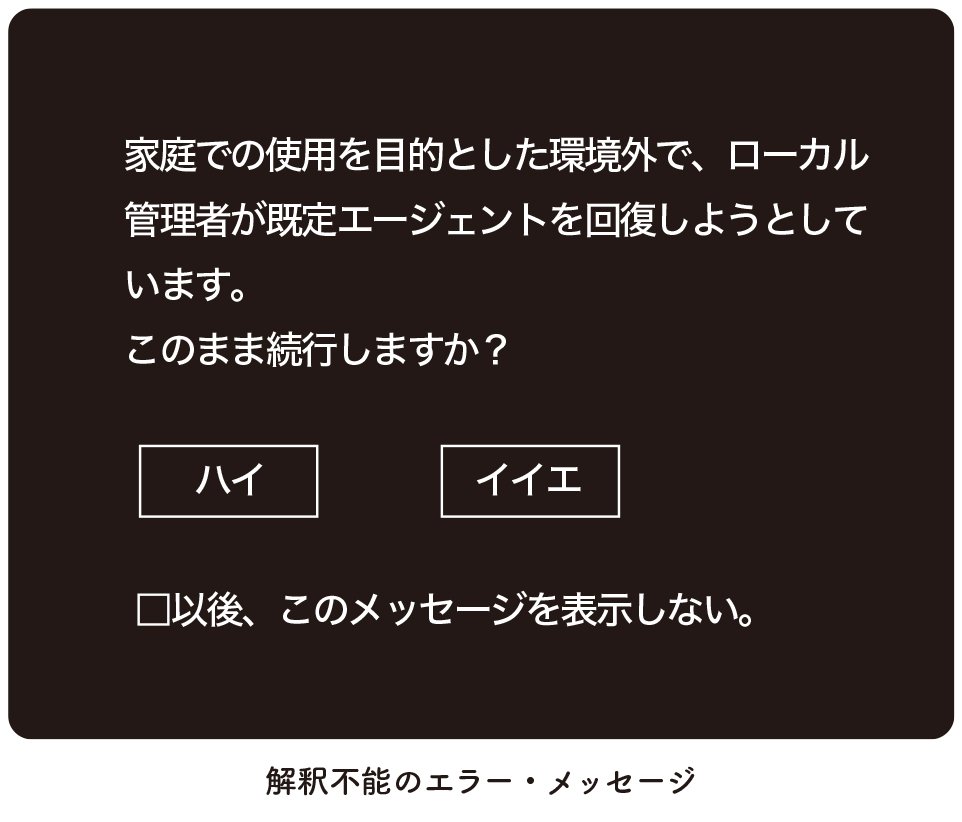

たとえば私のパソコンで、上図のように表示されたことがありますが、まったく理解できませんでした。

こうしたエラー・メッセージは、次のような理由で分かりにくいのでしょう。

(1)元々、英語のエラー・メッセージを技術者が近視眼的に直訳しただけで、こなれた自然な日本語になっていない。

(2)ユーザーの知識レベルを度外視して、専門家に説明しているような文章になっている。

(3)そのエラー・メッセージが表示されている状況が、メーカーが想定している状況と食い違っている。

(2)ユーザーの知識レベルを度外視して、専門家に説明しているような文章になっている。

(3)そのエラー・メッセージが表示されている状況が、メーカーが想定している状況と食い違っている。

理由はともかく、パソコンのエラー・メッセージには、ほとんどの人が悩まされているに違いありません。パソコンという淘汰の激しい業界にあっても、これが改善される兆しもないのは、いったいどういう訳なのでしょう。

“無競争”なお役所しごとは

「分かりにくさ」の温床

ただし一般に、常に競争にさらされている民間企業が顧客に対して行うプレゼンなどは、あまり問題ありません。消費者は、分かりにくいカタログの商品ではなく、分かりやすいカタログの商品を買います。したがって、分かりにくいカタログを作り続ける会社は社会から自然淘汰されるからです。

一方、無競争は「分かりにくさ」の温床です。無競争分野に安住しているお役所などは「分かりやすく改善する必要」に迫られないのですから、当然かもしれません。

また力関係で上位の者(たとえば警察官や大学教授)が下位の者(免許更新に来たドライバーや学生)に行う説明(講習会や授業など)は、とかく緊張感に欠け、改善の意欲にも乏しく、分かりにくいものになりがちです。高名な先生によるプレゼンなどの場合も「偉い俺様が凡人の君らにありがたい話をしてやる」のような態度になり、独り善がりの分かりにくいプレゼンになりがちです。