日本には「付随(ふずい)的違憲審査制」といって、不受理にならなければ訴訟を起こせない仕組みがあります。一度審査を受け、不受理になったうえで訴訟を起こし、世論を喚起する試みです。

海外では2000年代に入ってから被選挙権年齢の引き下げが進み、選挙権と同じ18歳から立候補できる国が増えています。自分に年齢や立場が近い候補者がいれば投票したい、応援してみたいという人は少なくないでしょう。若い人たちの声が政治に届く社会を作っていくには、法律が足かせになっている面はたしかにあります。

日本で「選挙権を引き下げたならば被選挙権も引き下げるべきでは」という声が上がるのもわかりますし、「いや、政治参加には社会的な経験や視野がある程度必要だから選挙権を得た後に被選挙権を得るのがよい」という考えがあるのもわかります。選挙権と被選挙権のあり方は、今後さまざまな角度からの議論が待たれる重要課題だと言えるでしょう。

高すぎる供託(きょうたく)金という障壁

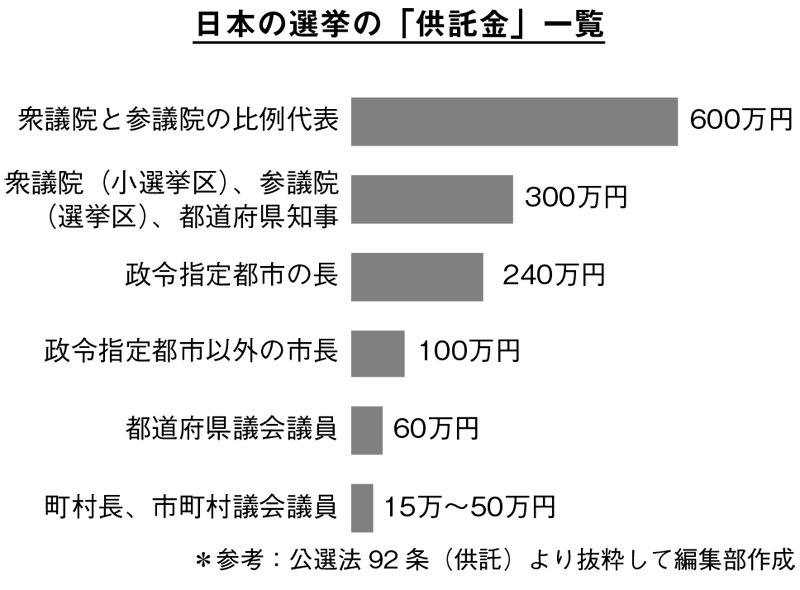

立候補の要件でもうひとつ重要なのが「供託金」です。立候補の届出をする際、一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。この制度を「供託」といい、当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防いでいます。得票数があまりに少なかった場合や、立候補を辞退した場合には、供託金は全額没収されます。

供託金は、図のとおり、衆議院・参議院の比例代表なら候補者ごとに600万円、衆議院小選挙区・参議院選挙区・都道府県知事は300万円、都道府県議会議員は60万円。いずれも少ない額ではないですよね。一般的に言うと、若い人は年配者に比べてお金を持たないわけですから、現在の制度設計は若い人ほど不利に働きます。