『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第72回は、「学校法人」の再編について考える。

「高大連携」から発展して、系列校になるケースも

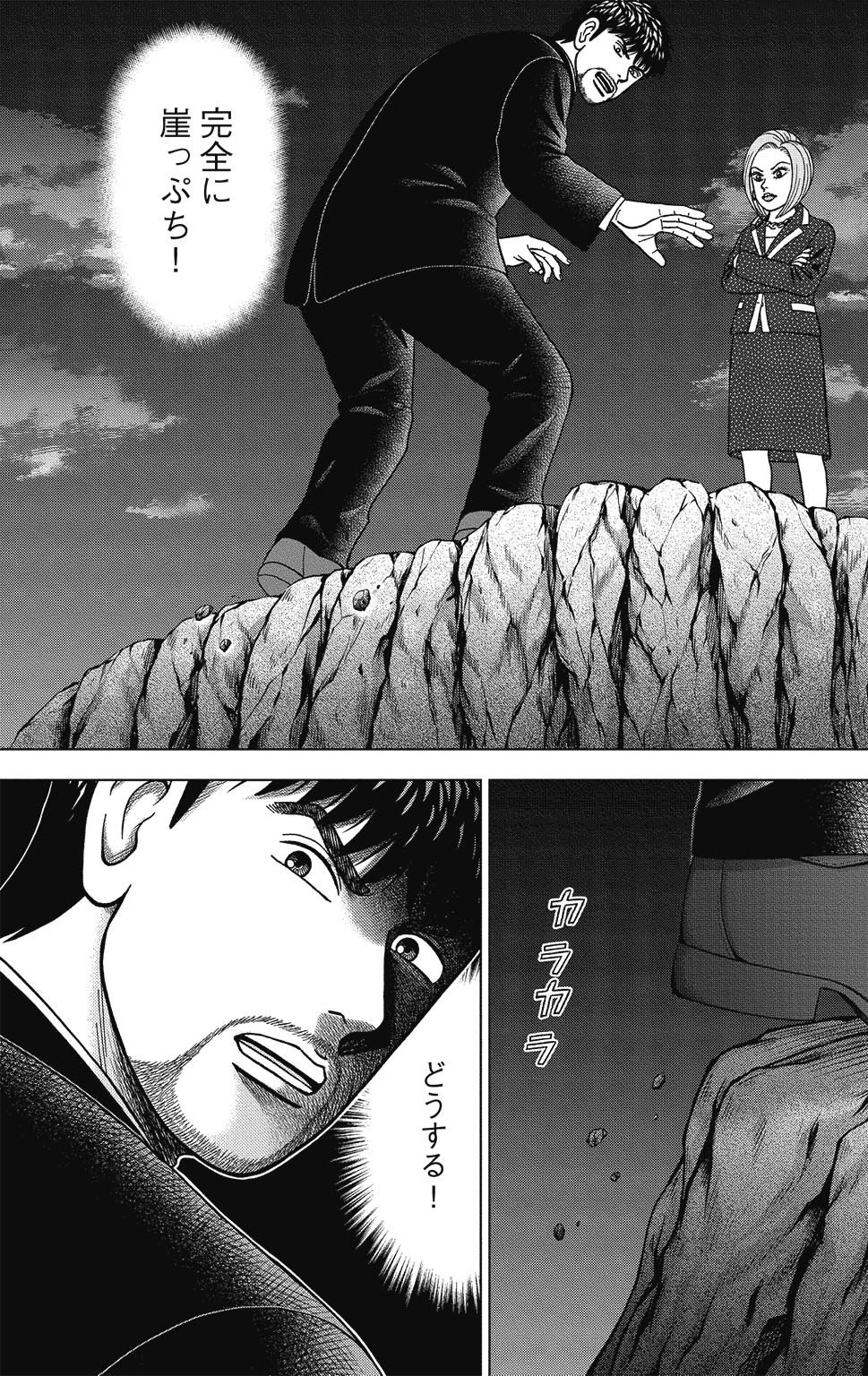

龍山高校の売却を提案する理事長代行の龍野久美子に対して、東大合格請負人・桜木建二は条件付きで賛成する。その条件というのが、売却額を1000億円にすることだった。

少子化や変わりゆく教育環境に対応するため、学校法人のM&Aや統廃合のニュースをよく見るようになった。

記憶に新しいのは、東京医科歯科大学と東京工業大学が合併し東京科学大学になったことだ。理系分野の総合的な連携が可能になり、世界レベルの研究ができるのも理由の1つだが、それが大学経営という観点にもプラスに働くのは大きな判断材料だろう。

国公立大学では、2020年に名古屋大学と岐阜大学の運営法人が合併して東海国立大学機構が誕生したのも話題を呼んだ。1つの学校法人の下で複数校を経営するいわゆる「アンブレラ方式」は、国立大学では初めてのことだ。先端分野での研究連携や、大学発スタートアップの支援を目指す。

大学同士のみならず、大学と高校の連携も多い。近年、大学受験での学びの断絶を防ぐため高校と大学が連携してキャリア教育や研究プログラムの体験を行う「高大連携」の取り組みが盛んに行われている。

2026年から「明治大学付属世田谷中学校・高等学校」として明治大学の系列校になることが決定した日本学園中学校・高等学校の事例がそうだ。

2012年から始まった2法人の高大連携を発展させ、明治大学の系列校にする。7割の生徒が明治大に内部進学できるような学力水準を目指すという。このタイミングで新校舎設立・共学校化することも発表され、入試の倍率が跳ね上がった。

そのほかにも、2021年には京都学園中高(学校法人京都光楠学園)が京都先端科学大学附属中高となった。京都光楠学園は、京都先端科学大を運営する永守学園(当時は京都学園)からの独立で生まれた学校法人だが、理事長を務める日本電産(現ニデック)創業者の永守重信氏の主導で再統合された形だ。

「生き残り戦略」優先になると…

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

異なる分野を連携させることでさらなる飛躍を生んだり、受験にとらわれない教育を行えるようになるなど、学校間の合併にはメリットも多い。高校生のうちから大学レベルの研究に取り組む生徒も増えており、自分のレベルにあった環境が提供されるのは望ましいことだ。

一方で、それらの合併が、少子化などの時代背景に適応してやむをえず行われている側面が強い例も見受けられる。生き残り戦略ばかりを優先させ、教育理念がないがしろにされることがあっては本末転倒だ。

福岡県の杉森高校の「福岡キャリアi高校」への名称変更に関しては卒業生により反対署名活動が展開されている。しかし、慢性的な定員割れの打開策と考えると、一概に反対とも言い難いのが現状だ。

特に、小規模な私立学校だと、経営者の交代は混乱を生みかねない。そのツケを払わされるのは教員・生徒・保護者だ。

多くの学校では、大規模な経営体制の変更には事前に十分な説明がされることが多いが、中高一貫となると6年間同じ学校にいることになる。学校選びの際には、この観点も頭の片隅においておく必要があるのかもしれない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク