教育的に優れたテレビ番組の視聴率が高いとはかぎらないのと同様です。災害時の定番フレーズ「まさか自分のところに……」は、その具現なのです。

これは地球温暖化問題と共通しています。世論が興味を示さない最先端の科学理論は、どれほど科学的に素晴らしくても、日本人にとってその価値はゼロに限りなく近いのです。

熱帯地域と同じ日本の豪雨

実は日本の豪雨は熱帯級の激しさを見せています。日本では、1回の総雨量が1000ミリメートルを超える事例は珍しくありません。日本と同等の中緯度でこれほど多く雨が降る地域はほかにはなく、熱帯地方でも1回の雨で1000ミリメートルを超えることも多くありません。日本の豪雨は、熱帯の豪雨にひけを取らないのです。では、日本で雨が多い地帯はどこか見ていきましょう。

南に位置する沖縄県は、雨が多い地域です。逆に寒い地方である北海道の北部は雨が少なくなっています。

暖かい地域は雨が多く、寒い地域に雨が少ない理由は、高温の空気ほど大量の水蒸気を含むことができるからです。

では、緯度がほぼ同じであって、気温もそれほど変わらない九州、四国、本州の雨量は同じなのでしょうか?

答えはノーです。宮崎県、高知県、紀伊半島の南部、伊豆半島では夏の雨量が多くなっています。これらの地域の南には黒潮が流れているのがその理由です。水温が高い海ほど、より大量の水蒸気が蒸発し、雲の強さが増します。日本の雨の気候分布に黒潮の影響は絶大なのです。

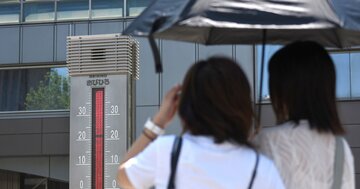

危惧される「地球沸騰化」の世界

暖かい黒潮が日本の雨量分布に影響を及ぼすことからも、近年、豪雨が頻発している理由が海の温暖化です。

海面水温の観測は1890年から始まりました。以降、30年間で0.2度のペースで海面水温が上昇していたにもかかわらず、2023年の調べでは、直近のわずか7年間で0.2度の上昇が見られたのです。

海面水温の異常を受けて、2023年7月に国連事務総長のアントニオ・グテーレスは「地球温暖化が終わり、地球沸騰化の時代に入る」と警告しました。