世界で最も温暖化の激しい海域である日本近海の水温上昇(プラス1.33度)は、世界平均の水温上昇(プラス0.62度)に比べて約2倍の速度で温暖化しています。繰り返しになりますが、暖かい黒潮は世界で最も流量が多いことがその理由です。

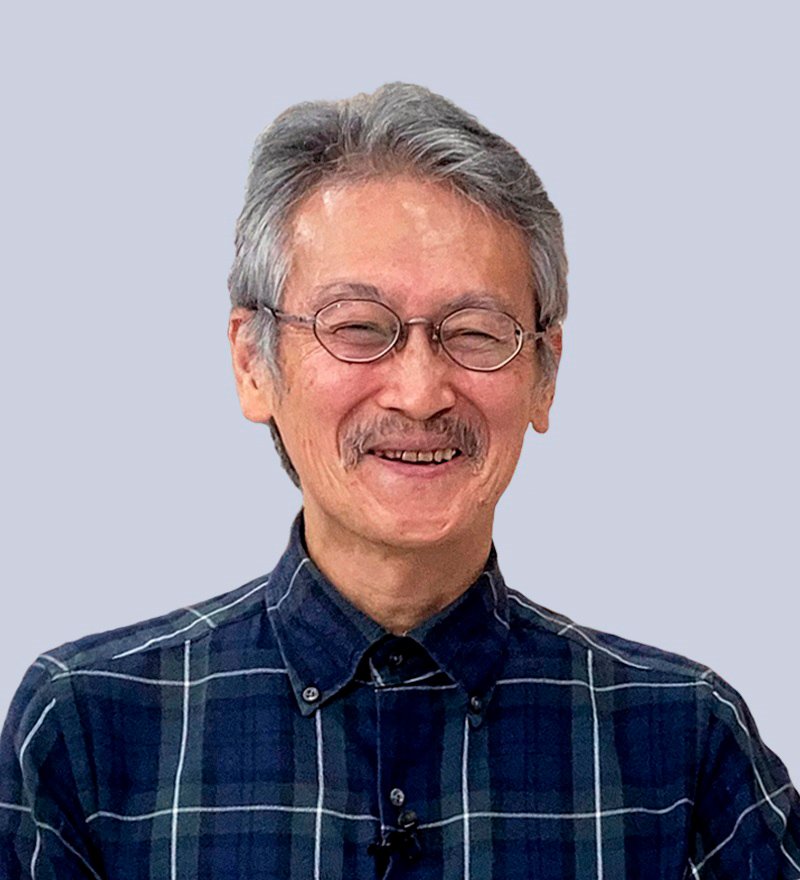

立花義裕(たちばな・よしひろ)/1961年北海道生まれ。三重大学大学院生物資源学研究科、地球環境学講座・気象・気候ダイナミクス研究室教授。札幌南高等学校卒業。北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。小学生のときに、雪の少ない地域や豪雪地域への引っ越しを経験し、気象に興味を持つ。「羽鳥慎一モーニングショー」を始め、ニュース番組にも多数出演し、異常気象や気候危機の情報を精力的に発信。北海道大学低温科学研究所、東海大学、ワシントン大学、海洋研究開発機構等を経て、現職。 専門は気象学、異常気象、気候力学。2023年三重大学賞(研究分野)、2024年東海テレビ文化賞。日本気象学会理事、日本雪氷学会理事。

立花義裕(たちばな・よしひろ)/1961年北海道生まれ。三重大学大学院生物資源学研究科、地球環境学講座・気象・気候ダイナミクス研究室教授。札幌南高等学校卒業。北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。小学生のときに、雪の少ない地域や豪雪地域への引っ越しを経験し、気象に興味を持つ。「羽鳥慎一モーニングショー」を始め、ニュース番組にも多数出演し、異常気象や気候危機の情報を精力的に発信。北海道大学低温科学研究所、東海大学、ワシントン大学、海洋研究開発機構等を経て、現職。 専門は気象学、異常気象、気候力学。2023年三重大学賞(研究分野)、2024年東海テレビ文化賞。日本気象学会理事、日本雪氷学会理事。

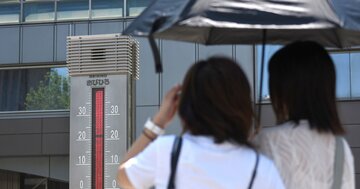

海面水温が高くなると、どうして豪雨が増えるのでしょうか? 温泉と洗濯物を例に説明していきましょう。 熱い露天風呂からモウモウと立つ湯気。湯温が高いほど蒸発量が増えるため、湯気がたくさん立ちます。湯気は無数の水滴でできているので、それが雲の増加につながるのです。

夏の暑い日の洗濯物はすぐに乾きますが、冬の寒い日はなかなか乾かないですよね。これも温度の影響で、高温の夏ほど洗濯物の水分蒸発速度が速いのです。水温が28度を超えると海からの蒸発量は爆発的に増えて、クラウドクラスター(巨大積乱雲群)が発生します。水温上昇で、日本の雨が熱帯化しているのです。

海面水温の上昇が、水蒸気量の極端な増加をもたらしています。上空の水蒸気量が増えれば、雲の増加をもたらし、大量の雨量、つまり豪雨へとつながります。

例えば、2024年9月の能登半島の豪雨では、能登半島にぶつかった雨雲は日本海西部からやってきました。そのときの日本海の海面水温は、平年より5度高いところも。その影響で、雨雲の水蒸気が増え、豪雨に拍車がかかりました。

水温が5度も高いということは、日本海が日本一雨の多い鹿児島県の屋久島周辺と同じになったということです。5度も水温が高い理由は、温暖化とそれに連動した猛暑。猛暑が水温を上げて、豪雨が生まれたのです。