戦争を二度と繰り返さないために

たどり着いた答え「エネルギーの自立」

非戦論をめぐる議論は、歴史的にも極めて困難なテーマといえるでしょう。正義とは何か。国家の存続のために人が人を殺(あや)めることは許されるのか。議論は理想と現実、倫理と国家の狭間で激しく揺れ動きます。太郎は、議論のど真ん中に身を置きながらも、どちらか一方に与して言い切ることをしません。

「正直、自信がない」――その言葉は一見、主張としては弱く映るかもしれません。しかしこの一言こそが、太郎の誠実な人間性と、本当の強さを映しているのではないでしょうか。

彼は非戦の理念に共感しつつも、それを現実に貫く困難を正面から見据えています。「分かっていても、実践する自信がない」と語ることは、自分を飾らず、しかし信念を放棄しないという姿勢の現れといえます。

現代社会においても、私たちは、SNSや政治討論の場で、自信満々に断言する言葉ばかりを見慣れています。そこでは、迷いや逡巡は「弱さ」として排除されがちです。しかし、本当に大事な問いに向き合ったとき、人間が抱えるべきものはむしろ「葛藤」や「矛盾」なのではないでしょうか。

太郎の発言は、まさにそうした沈黙と矛盾を抱きしめる勇気に満ちています。討論の「締め」として、彼の言葉が最後に置かれたのは偶然ではないでしょう。それは明確な勝敗をつけることを目的としないこの場の精神――つまり、「正しさの答えを出すこと」よりも「正しさについて考え続けること」の大切さを象徴しています。

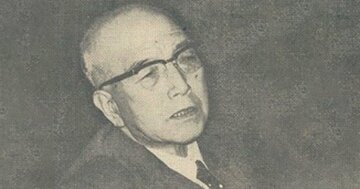

終戦直後、焦土と化した日本で、太郎が考えていたのは、戦後復興だけではなく、もう一つ先の未来でした。「戦争を二度と繰り返さないためには、何が必要か」。その問いに彼は真剣に向き合い、たどり着いた答えは、「エネルギーの自立」でした。

かつて日本が開戦に踏み切った背景には、ABCD包囲網による経済封鎖、特に石油の禁輸があったことを、太郎はよく知っていました。資源なき国・日本が、自国で石油を確保する術を持たなかったがために、無謀な戦争に追い込まれていきました。

そして、「戦争をしない国をつくるにはどうしたらよいか」を考え続けました。そしてその実現の手段として、エネルギー資源を自分たちの手で確保することを自らのミッションに定めたのです。

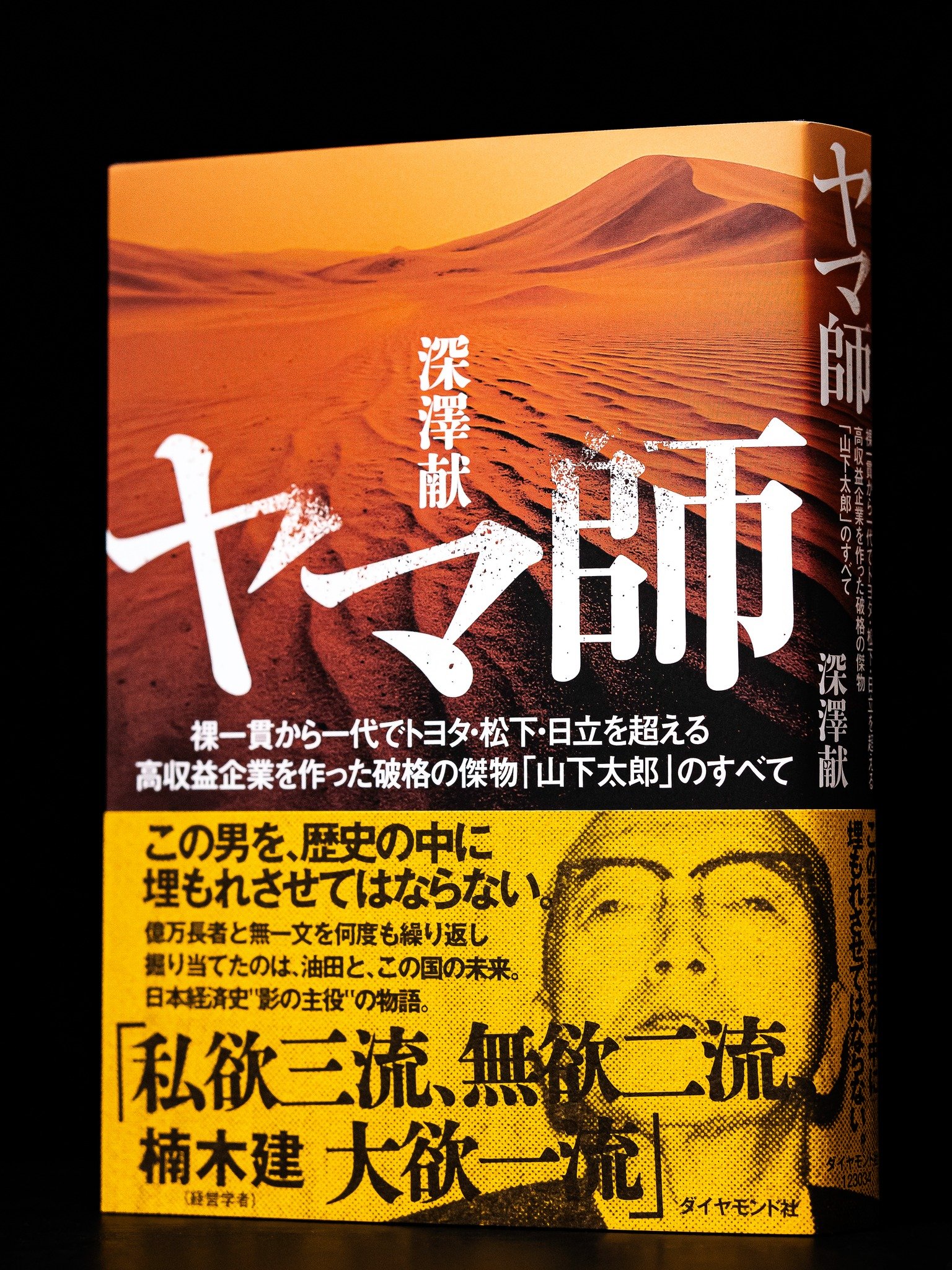

資源小国である日本は、石油は外から買ってくるしかない。石油メジャーと呼ばれる巨大海外資本に対抗して自分たちで油田を持つなんてありえない――そんな常識を覆し、太郎は日本人として初めてアラビアの地で石油採掘利権を獲得し、自ら油田を掘るという桁外れの挑戦を始めます。それは単にビジネスとしての成功を目指すのではなく、国家の安全保障に直結する、壮大な国家プロジェクトでした。

もっとも、そんな人生を歩むことになろうとは、札幌農学校時代の太郎は夢にも思っていませんでした。

Key Visual by Noriyo Shinoda