写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

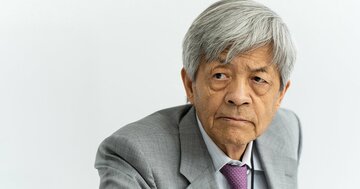

90歳にして最前線にいる稀代のジャーナリスト田原総一朗が「遺言」として話しておきたい日本の懸念事項の1つに、現在の日米関係があるという。田原の考える日米安保の行く末とは。本稿は、田原総一朗『全身ジャーナリスト』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

苦渋の決断で開国して

日米協定を結んだ井伊直弼

僕がなぜ日本の主体性という問題にこだわるか。それには戦後政治の文脈だけでなく、僕のルーツも絡んでいると思う。

僕はいまの滋賀県彦根市、かつての彦根藩出身だ。

いまから170年前の話から始めなければならない。日本の安全保障は米国との関係によって決してきたが、その原点は1853年のペリー黒船来航にある。

「泰平の眠りを覚ます上喜撰 たつた四杯で夜も眠れず」。近代的な軍備を備えた4隻の軍艦(蒸気船)に開国を迫られ、国を挙げての大騒ぎをした結果、215年の鎖国体制に終止符が打たれたことは誰でも知っている。

それから90年近く経過した1941年、日本は第二次世界大戦で、その米国と真正面から衝突し、戦後は米国主導の日米安保体制のなかで生きてきた。

要は、近代に入ってから、日本という国の安全保障は、一義的に米国との関係で決まってきた。米国に協調するか、対立するか、従属するか、その3つの選択肢で日本の安全保障が決されてきたと言ってもいい。そう考えると、やはりその大本に何があったのかを振り返る必要がある。

原点として、1858年に日米修好通商条約を結んだのが彦根藩出身の大老・井伊直弼であることに、僕は運命的なものを感じずにはいられないのだ。

井伊直弼は、米国に強硬に開国を迫られ、やらなければ攻めると言われ、これを認めたわけだ。ところが、天皇の周りには尊皇攘夷派がなお強く、結果的に井伊直弼は桜田門外で暗殺される。

ただ、もし井伊が鎖国継続という結論を出していたらどうなっていたか。たぶん日本は米国に潰されていたのではないか。米国の植民地にされていた可能性もゼロではない。

井伊直弼は苦渋の判断の結果、結局は対米協調という道を選び、日本を潰さずに守ったわけだ。僕のなかにも最後の判断としては「対米協調」がある。