このことからわかるように、歯は歯列として、咬合(かみ合わせ)と連続性(隣の歯との接触)を保っておくことが重要なのです。歯が抜けたまま放置しておくと、歯の移動や摩耗が生じ、かみ合わせが狂い、特定の歯に負荷がかかります。

また、歯並びが悪くなることによって、プラーク(編集部注/歯垢のこと)が溜まりやすくなります。プラークによる歯肉の炎症と、先ほど述べた特定の歯への負担に伴う歯周組織の損傷により、歯周病は急速に進行し、さらに歯を失うことにもなります。

人工的に歯を補うのは

見た目だけが目的ではない

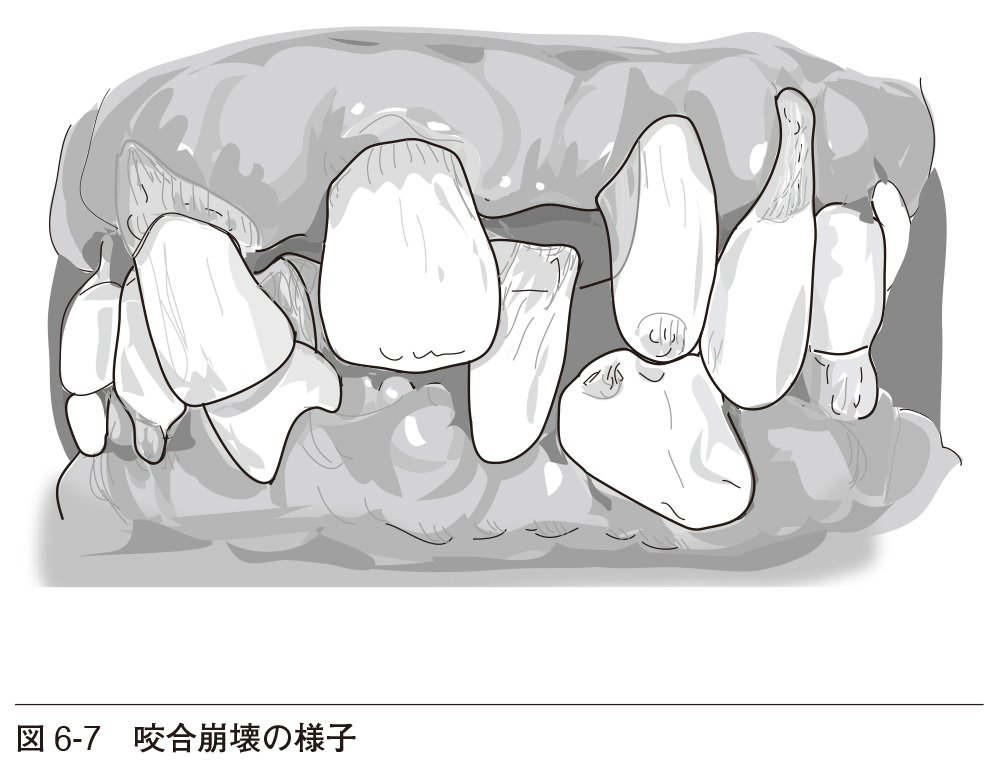

そして、次々と歯を失う悪循環を招き、かみ合わせは崩壊してしまいます。これを咬合崩壊といいます。図6-7を見てください。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

実際のケースをイラスト化したもので、多くの歯が失われており、現存の歯も倒れていたり、突出していたりと、歯の位置や向きが乱れています。かみ合わせに関しても、上下の歯の確定したかみ合わせがありません。

この悪循環を断ち切るために、何らかの手立てを施す必要があり、それが義歯による治療なのです。

このように歯を失った際に義歯を入れたり、かぶせ物をしたりするなどの人工的に歯を補う治療を補綴歯科治療といいますが、その目的は咀嚼・発音などの機能の回復、審美性の回復に加えて、残存組織の保護という重要な役割があります。

これこそが、歯の欠損を放置しておくことによって生じるさまざまなトラブルを防止できる有効な対策なのです。