仕事や勉強をする上で、「ひらめき」は必要不可欠だが、どうすれば、「ひらめき」を頻繁に起こせるのだろうか。記憶工学研究所所長・池田義博氏は、日本記憶力選手権大会で6回優勝した経験を持つ、記憶術と脳力開発の第一人者だ。本稿では、池田氏の動画「50歳でも記憶力はアップ! 加齢に勝てる脳トレ法」から、脳科学的に裏づけられたアイデア創出のメカニズムと、それを引き出すトレーニング「ノンストップ・ジャーナリング」の核心部分を特別に公開する。

ひらめきの正体は、「記憶の新しい組み合わせ」

私たちはときどき「ひらめいた」という瞬間を体験しますが、あれはゼロから生まれた産物ではありません。頭の中に蓄えられた経験や学び、見聞きした情報といった記憶の断片が、あるとき新しい形で組み合わさって表に現れただけなのです。

ここで大切なのは、材料となる記憶の“質と量”を豊かにしつつ、固定観念に縛られないことです。引き出しが多く、その中身を自在に組み替えられる状態が、思いがけない価値あるアイデアを生みます。

「潜在記憶」が独創的なアイデアの源になる

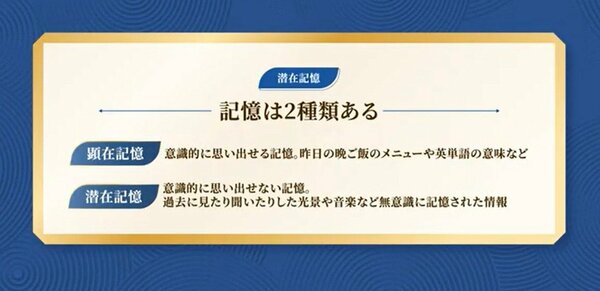

記憶には、意思で思い出せる「顕在記憶」と、頭の中にあるのに意識では取り出しにくい「潜在記憶」があります。ひらめきの源泉は主に後者です。子どもの頃の光景や昔聞いた音楽の印象、無意識に染み込んだ知識などが、見えないところで再結合し、ある瞬間に表にせり上がってきます。

したがって創造的な発想には、「潜在記憶を活性化し、意識へ引き上げる」ための環境づくりが不可欠になります。

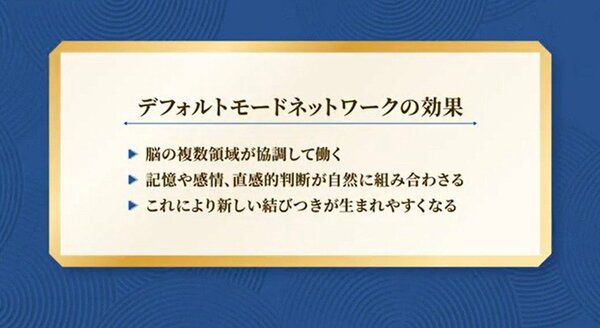

創造的なアイデアが出やすい脳のモードとして、何かに集中していない“ぼんやり状態”で活動する「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」が知られています。内省や空想、過去の想起や未来の想像などのときに働き、記憶・感情・自分の経験に関わる領域がネットワークとして協調します。

このとき、意図的には思いつけなかった結びつきが自然に起こり、潜在記憶の断片が再配置されます。問題からいったん意識を離した後に答えが浮かぶ「インキュベーション効果」も、こうした背景で説明できます。集中し続けるだけが創造の道ではありません。意識を緩める時間を意図的に確保することが、アイデアの土壌を耕します。

創造力がほしいときは、前頭前野にブレーキをかける

前頭前野は理性や判断、計画性、自己制御を司る指令塔です。社会生活には不可欠ですが、創造の局面では「それは変だ」「前例がない」といった否定の声を生み、発想の芽を摘んでしまうことがあります。

自由な発想を得たい場面では、このブレーキを一時的に緩める必要があります。そこで有効なのが、前頭前野の過剰な制御を和らげ、潜在記憶からの信号をすくい上げるための「ノンストップ・ジャーナリング」という方法です。

詳しく解説していきましょう。