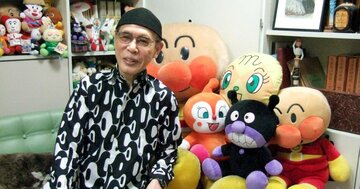

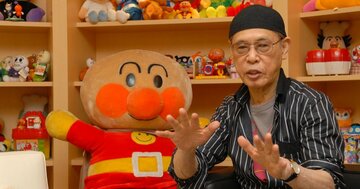

「アンパンマン」の原作者・やなせたかしさん Photo:SANKEI

「アンパンマン」の原作者・やなせたかしさん Photo:SANKEI

高知県の旧制中学を卒業後、1937年に念願の東京高等工芸学校工芸図案科(現在の千葉大学工学部)に入学したやなせたかし。同年7月に日本が中国と全面戦争に突入する不穏な世相にあって、自由な校風のなかで将来のクリエイター業につながる学びを深めていった。※本稿は、物江 潤『現代人を救うアンパンマンの哲学』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

絵の自信を打ち砕かれた

やなせたかしが見出した勝機とは?

学校では自由を謳歌していただけではありません。「ぼくの生き方、人生の考え方の基本はすべてこの学校で学んだ」とやなせ先生が述べるように、アンパンマンが生まれる土壌もまた、この学校で耕されていったのです。

そのキッカケの1つは、学芸部での活動でした。自分より絵の上手い同級生を目の当たりにし、絵以外の技術を身に着ける必要性を感じたやなせ先生は、学内の学芸部に入部していたのです。

ここで役に立ったのが、これまで蓄積してきた読書量でした。

「でも僕は絵を描いたり、本を読んだりするのは好きだったんで、それでなんとか、寂しさから救われたんじゃないのかなと思います。とにかく本は、よく読んでいました」(やなせたかし『何のために生まれてきたの?希望のありか』PHP研究所、2013年)と語るように、精神的に不安定だった当時、やなせ先生は本の虫でした(編集部注/少年時代のやなせは、早くに父を亡くし、母の再婚により伯父夫婦に引き取られていた)。

読書家であった伯父の家には『中央公論』『改造』『文藝春秋』『オール讀物』『婦人倶楽部』『主婦之友』『婦人公論』があり、実の父が残した『世界美術全集』、トルストイなどのロシア文学、島崎藤村や三木露風の詩集、石川啄木の歌集、そして聖書もありました。