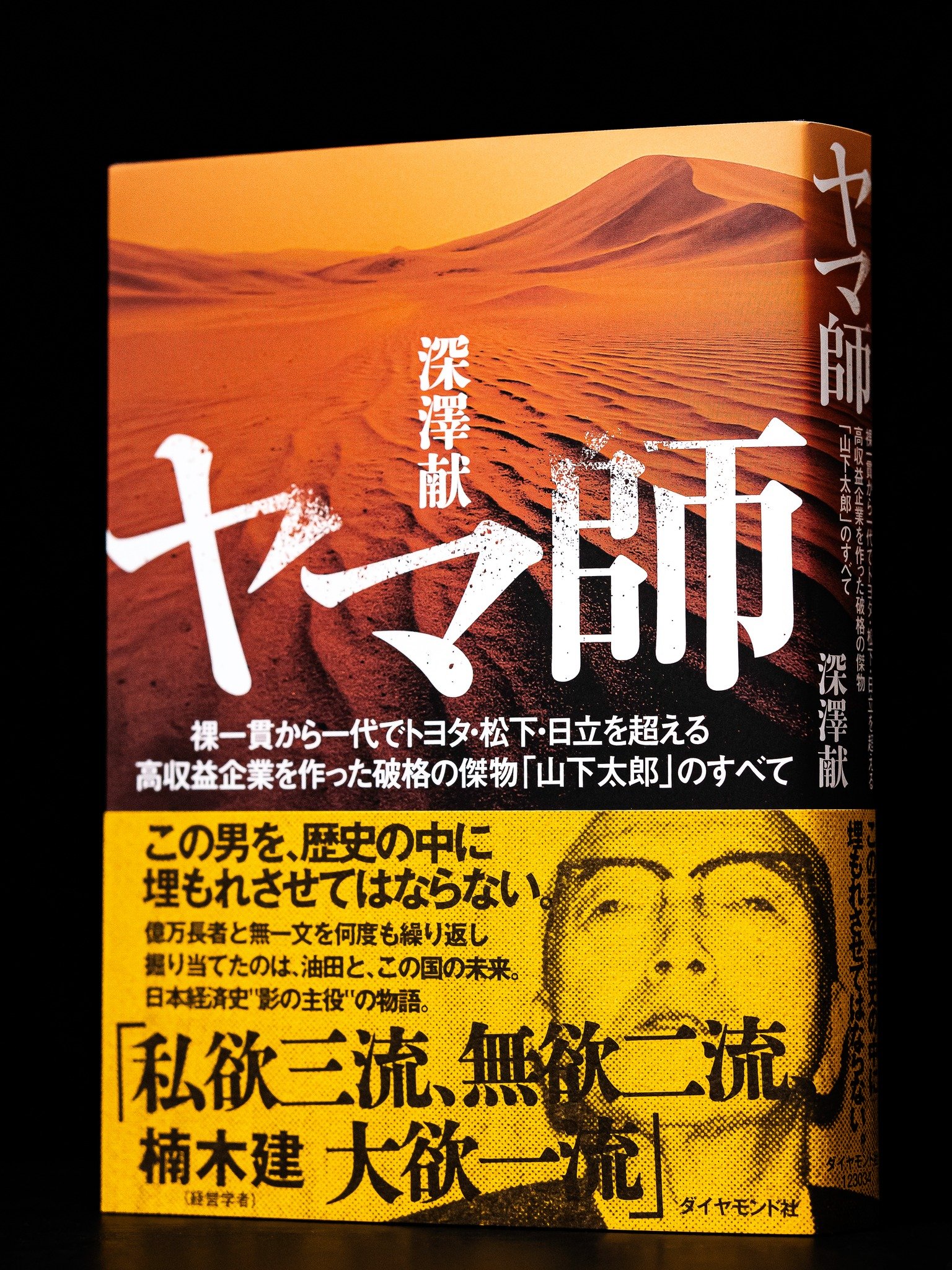

小説『ヤマ師』より引用(P232〜233)

実は、戦中を通じて太郎には一つの思いがあった。なぜ日本は戦争にひた走ったのか──。それを振り返るとき、キーワードとして必ず挙がるのが、石油である。

国内でもわずかながら石油は採れる。日本書紀にも「燃ゆる土」「燃ゆる水」という記述があり、国産の石油が古くから存在したことが知られている。太郎の故郷である秋田県の黒川油田をはじめ、北海道や新潟県などで油田が発見され、開発もされた。しかし、第一次世界大戦の勃発で採掘設備の輸入が絶え、新しい油田の開発作業に支障を来たしたことで、生産量は1915年をピークに減少を続けた。その後、国内の石油需要が増大するにつれ、輸入への依存を深め、太平洋戦争開戦直前には9割以上を輸入に頼る状況となっていた。

そのため日本は、石油をはじめとする資源を求めて他国を侵略した。他者が持つものを奪おうとした結果、戦争になったのだ。しかし台湾でも朝鮮半島でも満州でも石油は出ず、東南アジアにまで出ていった。それが、石油大国・アメリカの尻尾を踏む結果となり、無謀な戦争を引き起こす。そして長引く戦局においても、石油不足が日本の戦争遂行能力を決定的に損ない、敗戦への大きな要因となったのだ。

(略)

「国が敗れたのも石油だった、国を興すのも石油でなければならない」

太郎は直感的に、この大方針に思い当たる。

そして、残る生涯を「石油報国」という新しい大志に捧げることを決心した。

実は、戦中を通じて太郎には一つの思いがあった。なぜ日本は戦争にひた走ったのか──。それを振り返るとき、キーワードとして必ず挙がるのが、石油である。

国内でもわずかながら石油は採れる。日本書紀にも「燃ゆる土」「燃ゆる水」という記述があり、国産の石油が古くから存在したことが知られている。太郎の故郷である秋田県の黒川油田をはじめ、北海道や新潟県などで油田が発見され、開発もされた。しかし、第一次世界大戦の勃発で採掘設備の輸入が絶え、新しい油田の開発作業に支障を来たしたことで、生産量は1915年をピークに減少を続けた。その後、国内の石油需要が増大するにつれ、輸入への依存を深め、太平洋戦争開戦直前には9割以上を輸入に頼る状況となっていた。

そのため日本は、石油をはじめとする資源を求めて他国を侵略した。他者が持つものを奪おうとした結果、戦争になったのだ。しかし台湾でも朝鮮半島でも満州でも石油は出ず、東南アジアにまで出ていった。それが、石油大国・アメリカの尻尾を踏む結果となり、無謀な戦争を引き起こす。そして長引く戦局においても、石油不足が日本の戦争遂行能力を決定的に損ない、敗戦への大きな要因となったのだ。

(略)

「国が敗れたのも石油だった、国を興すのも石油でなければならない」

太郎は直感的に、この大方針に思い当たる。

そして、残る生涯を「石油報国」という新しい大志に捧げることを決心した。

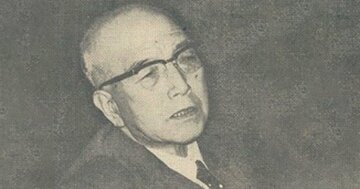

戦争を二度と起こさない

仕組みを作ること

戦争を本当に回避したいのならば、理念だけでは足りません。戦争を必要としない国家の“構造”を作り直す必要があります。そのためには、エネルギーを自給し、資源をめぐる争いから自由になることが不可欠なのだと、太郎は強く信じていました。

彼にとっての“非戦”とは、単なる理想論ではなく、国家の生存戦略でした。そして、それを可能にする現実的な道が、「石油の自立」であると見定めたのです。

戦後の経済成長の中で、戦争を二度と起こさない仕組みを作ること。それこそが、自分にしかできない“でっかいこと”なのだという結論に、太郎はようやくたどり着いたのでしょう。

それにしても果たして今、ここまで大きな大志を抱く起業家はいるでしょうか。

Key Visual by Noriyo Shinoda