この事実を把握した病院は「適切な職場環境を用意できなかったことを詫びる」という形で、被害者に慰謝料を支払いました。

事務部長は、「指導であって他意はない」と反論しましたが、このままではほかの社員からも損害賠償の請求を受ける可能性もあります。その説明をすると、退職に合意して職場を去りました。

パワハラ加害者への面談で

最初に認識させるポイントとは

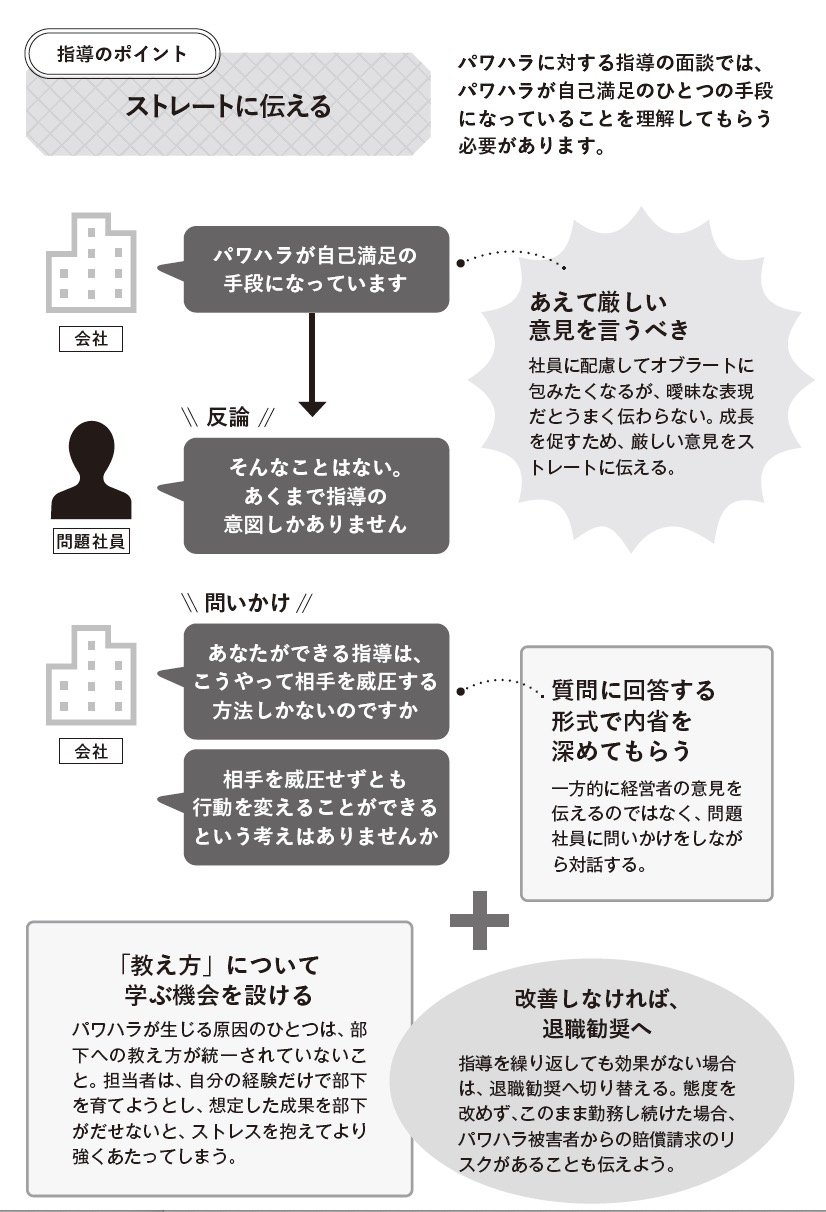

「パワハラだから気をつけるように」といくら指導しても効果などありません。面談は、パワハラが自己満足になっていることを指摘することから始めます。

そのうえで「教え方」について学ぶ機会を設けます。「教える」というのは、組織を拡大していくために必須のスキルです。それにもかかわらず、学ぶ機会があまりにも少ないのが中小企業の実情です。「教え方」を伝えきれていなかった経営者にパワハラの責任の一端があるとも考えるべきです。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

「自社のこと」と認識させ

パワハラ抑止までつなげるには?

各社ではパワハラ撲滅に向けた啓発活動を実施しているはずです。

しかし、抜本的解決にはなかなか至りません。パワハラ相談窓口を設置しているだけで機能していない企業もあります。

相談がないというのは、相談すらできないという状況の可能性もあるからです。

限られた時間で効果を上げるためには、「身近な問題」と感じてもらうように工夫します。また、パワハラ抑止という観点からすれば、被害にあいやすい若手社員の声に耳を傾けることも必要です。