「地域独自カード」との

サービス共通化が課題

地方における独自ICカードはSuica以前から導入事例がある。1990年代末にスカイレール(2024年廃止)、道北バス、山梨交通がSuicaと同じICカード「FeliCa」を用いたサービスを導入しており、その他にも異なる規格を用いたサービスが複数導入されている。

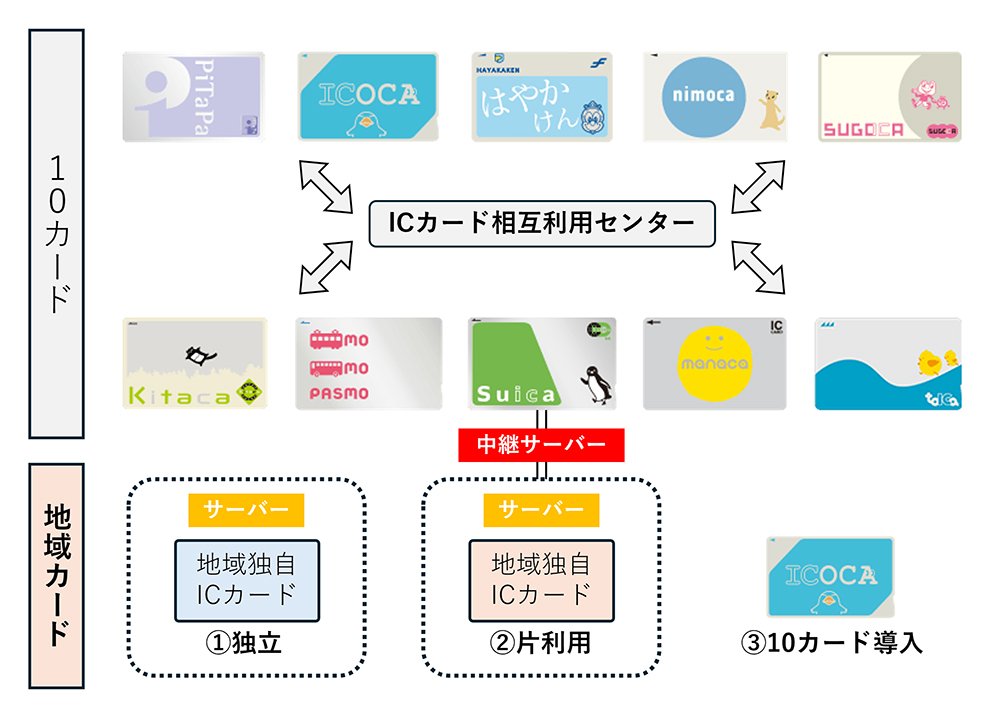

ただ、2001年にSuicaがサービスを開始して以降は、「ICOCA」や「PASMO」など、Suicaをベースにしたシステムが普及し、2011年の名古屋圏私鉄・地下鉄の「manaca」導入で大都市部への導入が完了。これを受けて2013年3月、SuicaとPASMOなどの相互利用を拡張する形で、全国10種類の交通系ICカード(10カード)が「全国相互利用サービス」を開始した。

一方、地方では北陸の第3セクター鉄道「あいの風とやま鉄道」のように、関係の深い10カード(ICOCA)を導入した事例もあるが、琴平電気鉄道の「IruCa」、福島交通の「NORUCA」、岡山電気軌道の「Hareca」など多くの地域では、地域のニーズに対応したサービスを導入するため地域独自カードの導入が進み、これらとの共通化が次の課題となった。

10カードはそれぞれのサーバーとICカード相互利用センターを接続し、データの処理を行っているため、全てのカードが全ての地域で使用できる。全国各地の(Suicaと同規格の)ICカードシステムを同様に接続すれば共通化は可能だが、全国での利用を前提としたシステムはコストがかかり、地方交通事業者には負担できない。

相互利用ネットワーク概念図 拡大画像表示

相互利用ネットワーク概念図 拡大画像表示

そこで2011年以降、一部の地域で行われてきたのが「片利用」だ。

例えば、新潟交通の独自カード「りゅーと」は自前のID管理サーバーとは別に、Suicaに接続する中継サーバーを設置。Suica経由でICカード相互利用センターに接続し、10カードの利用データのみ送受信している。つまり「りゅーと」エリアで利用した10カードのデータは相互利用センターに送信されるが、10カードエリアで「りゅーと」をタッチしてもデータが接続していないので使えない。

独自カード保有者のエリア外利用は少ないと割り切った上で、首都圏などから訪れるビジネス、観光利用者の利便性を確保する考え方だが、このような需要は大都市に限られる。また、中継サーバーの設置に追加コストがかかるため、仙台市交通局の「icsca」や札幌市交通局の「SAPICA」など、一部でしか実現しなかった。