●誘い方には「センス」が要る

ただし、誘い方にはセンスが要ります。

「こういう場があるんだけど、無理に来なくていいからね」って、軽く声をかければいいんです。

「飲み会に参加しなくても、不利益を生じることがない」ことを、部下が認識するのが大切です。信頼関係がなければ、それも伝わりません。

年齢差があって誘いづらいなら、「ちょっと声かけてみてくれない?」と、部下の同僚に頼んでもいい。複数人で行くのが基本です。

また、上司が男性で部下が女性という場合は複数人での食事にするとか、同僚も誘って場を開くとか、そういう配慮が最低限必要です。

加えて、細かいことですが、上司が誘った飲み会ではなるべく上司が支払う、場合によっては傾斜をつけた割り勘にするなど、お互い負担にならないような細かい配慮も重要。

僕が経験してきた昭和の飲み会は、「3人以上が参加して必ず上長が支払う。2次会はナシ」でした。それが正解だとは思わないけど、それくらいの配慮は必要です。

配慮ができないなら、最初から誘わないほうがいい。相手の気持ちや立場を想像できない上司に、信頼なんて集まるわけがないですから。

同じように、飲み会の内容も配慮が必要です。「結局、管理職の自慢話がほとんどだった」とはならないように。アルコールが入ると気が大きくなる人がいますが、上司のための飲み会ではないことを忘れないでください。

「あの管理職とは飲み会に行きたくない」という若手の話を聞きますが、その理由は、「長い(帰れない)」、「(管理職の話ばかりで)つまらない」「(負担する金額が)高い」が多いこともお忘れなく。

●上司だって「飲み会」に行きたくない

問題は、「飲みに誘う=悪」と一括りにして、コミュニケーションそのものを放棄していること。

飲み会が苦手なら、業務時間内の1on1で部下の表情を見て、「この人しんどそうだな」「この仕事、向いてないのかな」って察するなど、別の方法を考えるべき。たとえば、夜の予定がとれない人にはランチ会をする、お茶会をするでもいいと思います。

部下のほうから「私のこと分かってください」「育ててください」なんて言ってくるわけではないんです。だったら、そういうきっかけは上司が作るべきです。方法を変えて、部下の話も聞きながら、何度でもトライしてみる。そういうことが必要なのではないでしょうか?

上司だって、ほんとは飲みになんて行きたくない。それでも「この場は必要なんじゃないか」って思ってるんですよ。部下を知ろうとして、何とか繋がろうとしているんです。

だから、「飲みニケーションは古い」とか、「飲みに誘うなんてありえない」とか、一刀両断するのはナンセンスなんじゃないかと僕は思うんです。やり方を間違えなければ、飲み会だって立派な対話の手段です。

上司と部下、それぞれが「ちゃんと知ろうとする努力」をしなければ、組織は機能しません。

その入口として、「ちょっと話せる場をつくる」という行為は、今でも変わらず大事な仕事のひとつです。

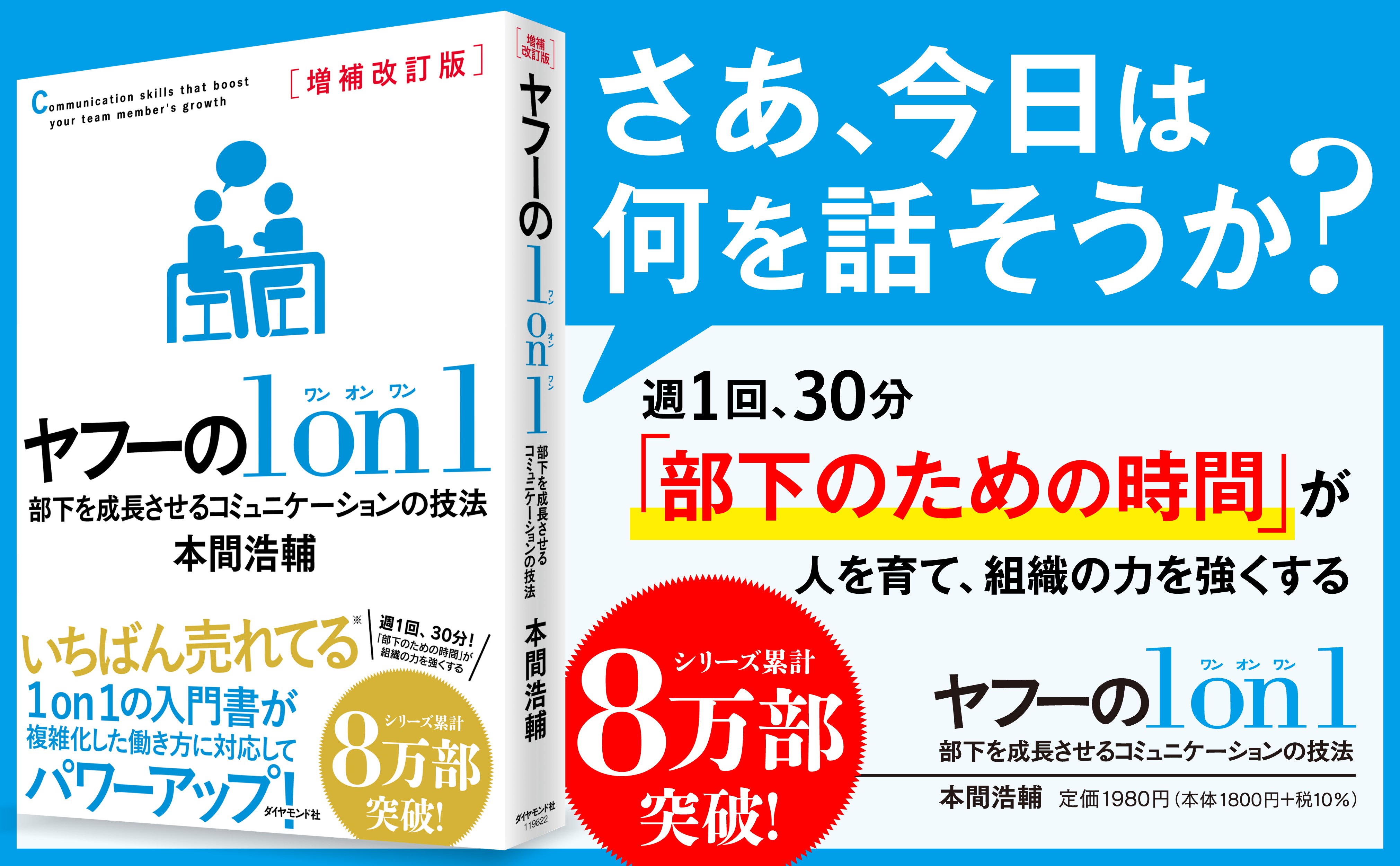

(本記事は、『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』に関連した書下ろし記事です)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。