「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

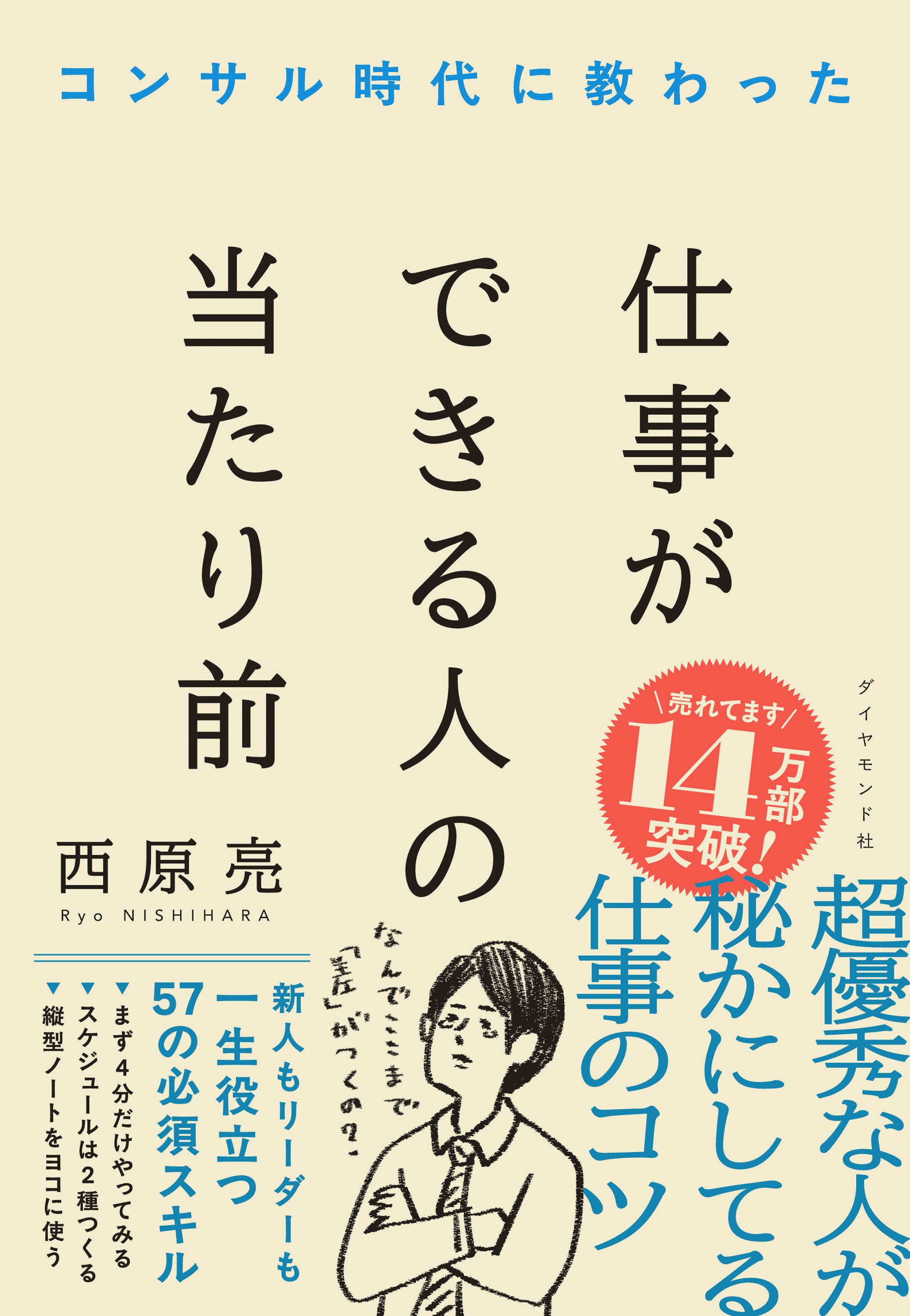

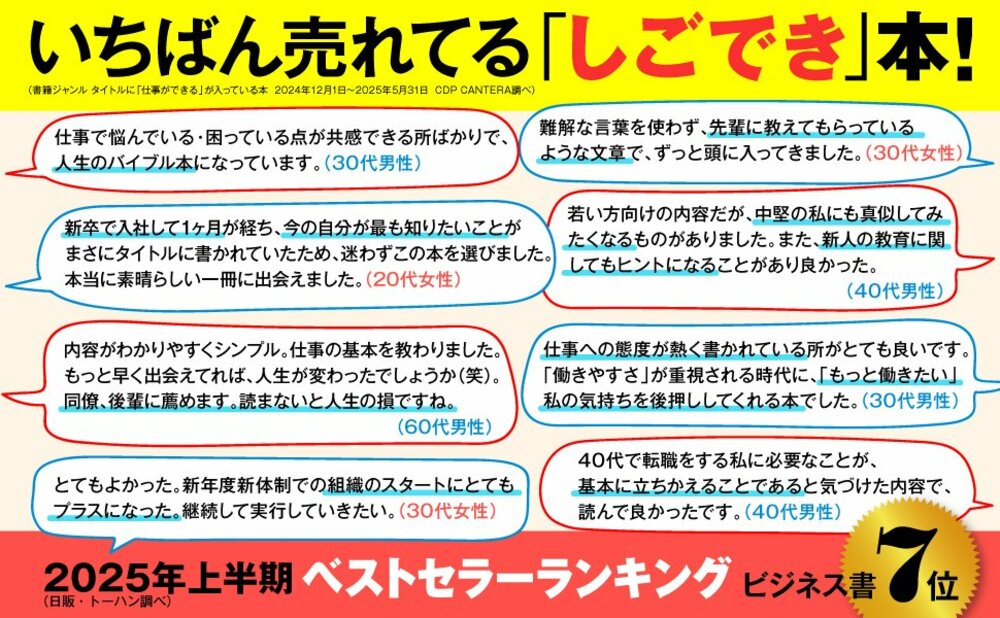

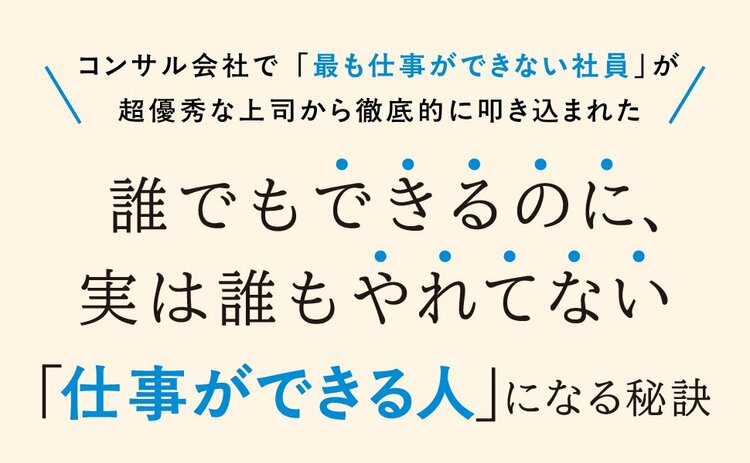

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「やりがいのある仕事をするべきだ」と考えてはいけない

新卒で入社した直後にすぐ退職したり、退職代行サービスを利用するという話をよく耳にします。

その背景についてニュースなどで取り上げられているのを見ていると、「思っていたのと違った」といった理由が多く挙げられています。

もっといろいろな仕事ができると期待していたのに、実際にはそうではなかったという声もあります。

ここで一言申し上げたいのは、「仕事に期待しすぎてはいけない」ということです。

仕事は楽しいものだと思っている人が多いのですが、これは非常に危険な発想です。

仕事というのは本来、ストレスフルなものです。

たとえば、朝9時までに出社しなければならないといった制約条件がある時点で、すでにストレスがかかっていますよね。

労働の対価というのは、言い換えれば「ストレスに対してお金が払われている」と考えるくらいの気持ちがちょうど良いのです。

たとえば、TikTokの撮影だって、結局はルーティンワークです。

同じことを繰り返し撮影し、編集し続けるわけですよね。

それでも、「TikTokなら楽しいはずだ」と思って始めてしまうと、「なんでこんな単調なことを延々とやらなければいけないんだろう」と感じてしまいます。

つまり、仕事というものは、そもそもストレスがかかるし、大変なものなのです。

この前提に立って仕事に向き合うと、見え方がまったく変わってきます。

「仕事には常に楽しいことがあるはず」「やりがいに満ちているべきだ」と思っていると、いざルーティン作業に直面したときに、「なんでこんなつまらないことをやらされているんだ」と大きなギャップを感じてしまうのです。

実際、SNSなどではキラキラした結果ばかりが目に入ってしまうため、仕事が楽しそうに見えてしまいます。

しかし、そこで見えているのはあくまで一部の切り取られた瞬間であって、現実の仕事とは異なるのです。

このように、「仕事は本来面倒くさいものである」とか「仕事は大変なことがほとんどである」というゴール設定に切り替えることで、「意外と面白いかも」と感じられるようになります。

たとえば、「工場勤務になってしまった」「パン作りの仕事がきつい」と思っていた人が、「やるしかない」と腹をくくって取り組んでいたら、意外とパン作りが面白いと感じるようになった、ということもあります。

つまり、仕事に対する気づきというのは、「意外と面白くない」という出発点から始まり、だんだんと「もっと熱中したい」という気持ちが芽生えてくるものなのです。

ですから、最初の入り口を間違えないようにしてください。

「楽しい仕事」「毎日がやりがいに満ちた職場」などという幻想を抱いていると、現実とのギャップに苦しむことになります。

このような現実を前提にしたうえで仕事に取り組むと、気持ちがとても楽になります。ぜひ、皆さんもそのようなマインドで仕事に向き合ってみてください。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)