『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第75回は、「個人面談」の存在意義について考える。

三者三様の「個人面談」エピソード

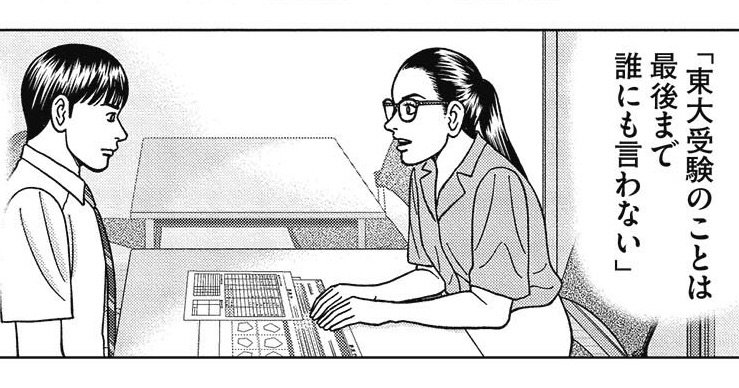

東大合格請負人・桜木建二は、難関大コースの生徒の志望校を東京大学に変えさせようと画策する。難関大コースの担任たちに、個人面談で生徒にかけるべき言葉についてアドバイスするのだった。

個人面談に関して、友人の大学生たちに聞いてみると「在学中は面倒だと思ったことも多いが、全体としての意義は大きい」という意見が目立つ。

在学中の生徒にとっては、個人面談は面倒なものなのかもしれない。だが、個人面談が進路選択における「最後のとりで」になることだってある。

ある東大生は、高校時代の面談で、母親から「息子が東大を目指しているようですが、やめさせてください」と言われたことがあった。そのとき、担任の先生が「お子さんには東大に合格できる力がありますよ」と背中を押してくれたことが、大きな励みになったという。こと勉強に関しては、先生の方が保護者よりも詳しい。

好きなラーメンについて語り合うだけで進路相談を終えた同級生もいた。

高校時代の友達の保護者は「私は体育教師なので、息子さんの成績については細かく申しません。ですから、息子さんの走る姿勢の素晴らしさについて語らせていただきます」と言われたそうだ。その先生は私の中3の担任だったのだが、接点のなかった中1の林間学校の1コマを覚えており、「こんなに細かいところまで見ているのか」とびっくりしたものだ。

面談で保護者が忘れがちな“先生の事情”

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

個人面談は、生徒が担任と率直に話す場であるとともに、「先生は生徒1人1人を個別に見ているんだぞ」という姿勢を全体にアピールする場にもなる。完璧ではないものの、生徒間のトラブルや家庭の悩みなどに関して、相談相手として一定の機能はあるだろう。

加えて、生徒目線からすると「自分が担任にどのように見られているのか」を認識する場となる。見てほしいと思っている部分が本当に見られているのか、あるいは自分では気づかなかったいいところ・改善点が見つかるかもしれない。

私のように「先生はこんなに自分のことを見てくれているのか」と、うれしくなることもある。

保護者からすると、保護者面談は子どもの学習状況について知れる貴重な機会だ。成績のこと、学習態度のこと、友人関係のことなど聞きたいことはたくさんあるだろう。

ただ忘れてはならないのが、先生は大量の面談を短時間で一気にさばいているということだ。15分刻みで何十人もの相手をするのは大きな負担にもなる。子どもについて気になることがあっても、保護者が強い口調になってしまうのはよくない。

保護者面談と生徒面談がそれぞれ別である場合、親子で内容を突き合わせてみるのもいい。先生だって立場上、「生徒向けの顔」と「保護者向けの顔」がある。

「生徒に直接伝えるべきこと」と「保護者を通じて伝えるべきこと」は往々にして別だ。保護者にだけいい顔をしている先生だっているかもしれない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク