『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第76回は、大学入試における「採点基準」について考える。

中学受験塾講師の「重要な問いかけ」

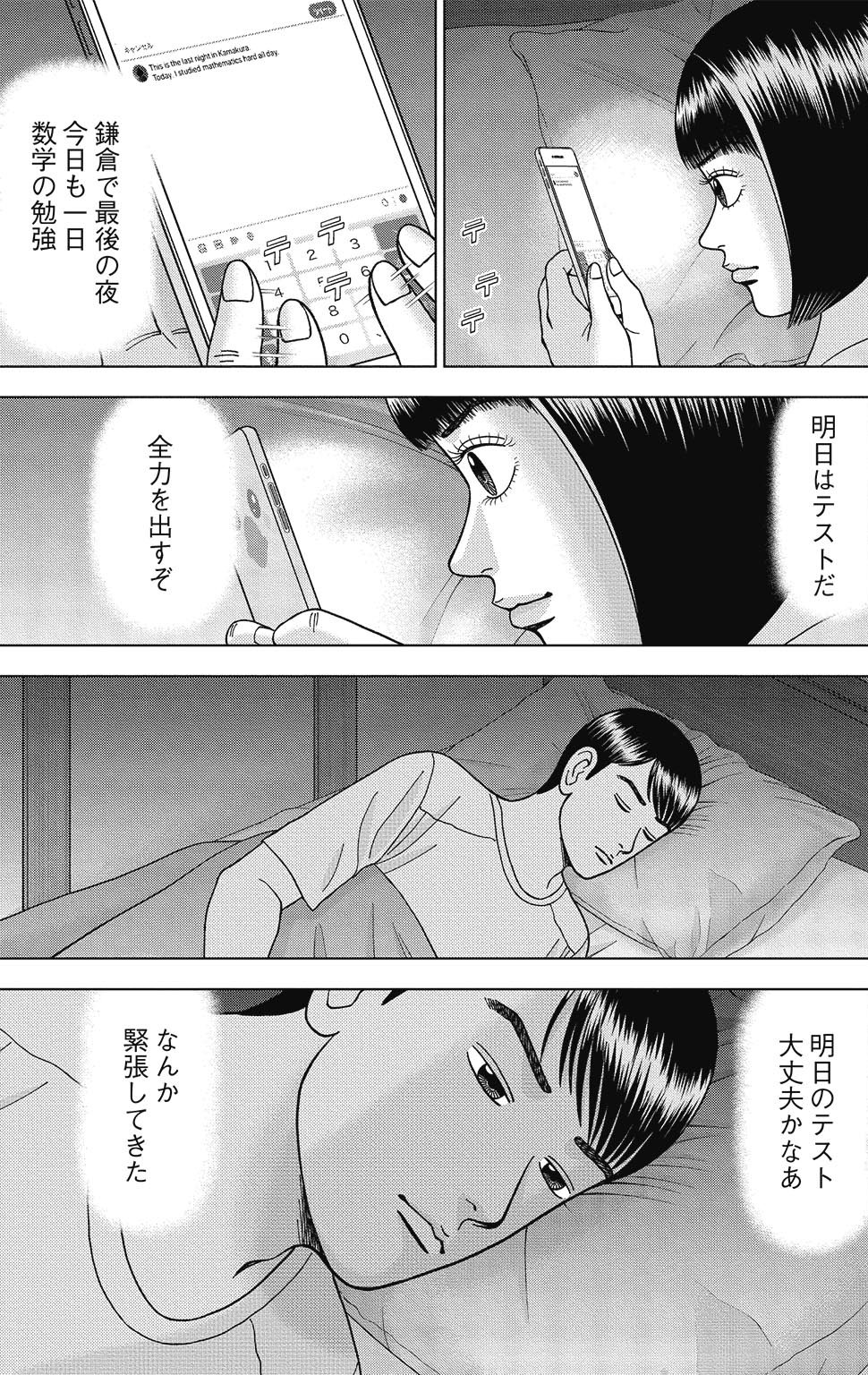

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、勉強合宿の最後にセンター試験(現在の共通テスト)の過去問にチャレンジする。前回に比べ点数が大幅にアップした2人は、喜びを噛み締めるのだった。

模試やテストの点数に一喜一憂しすぎるのはよくないとはいえ、高い点数をとった時はうれしい。ただ、「高すぎる点数」には要注意だ。

中学受験のために通っていた塾の講師に、こんな質問をされたのを覚えている。「宿題をしないのと、宿題の丸つけをしないのは、どっちがよくないと思う?」。

そして、「宿題をしなければ、プラスマイナス0だ。その分を他のことをする時間に使える。だけど、丸つけをしないと、内容を定着させられないばかりか間違ったことを覚える危険性すらあり、かえってマイナスだ」と言って、当時小学校6年生だった私たちに、丸つけの重要性を教えてくれた。

模試にも同じことが言える。間違った問題はほとんどの生徒が復習するだろう。だが、まぐれで正解した問題はどうだろうか。まぐれで正解した問題と間違った問題の理解度は変わらない。にもかかわらず、復習されない。

重要なのは復習のタイミングだ。多くの模試では試験終了時に模範解答が配布され、2週間〜2カ月後ごろに採点結果が戻ってくる。復習をするべきタイミングは、模試の終了後すぐだ。

思わぬ加点もあるが…ぬか喜びは禁物

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

採点前のタイミングでの復習は、全ての問題に対して「これは不正解なのではないか」という視点で自分の解答をチェックできる。加えて、自分で採点をし、あとで実際の採点と比較し、採点基準の感覚を身につけられる。

さらに、その基準は必ずしも厳格であるとは限らない。特に大学受験の記述模試などは学生アルバイトが採点をしている場合もある。1点刻みではあるものの、プロの塾講師と比べて採点にムラが生じうることは肝に銘じるべきだ。

ちなみに、入試では自分の実力とは無関係に点数だけが上がることがある。共通テストや東京大学入試では、理科などで選択科目間の不公平を是正するために、得点調整が行われることがある。このときの加点を「下駄(げた)」と呼ぶ。

例えば問題の難易度に差があった場合、物理が平均30点で、生物が平均60点ということがある。この場合、物理を選択した生徒が不利になるため、得点分布などを考慮して物理選択者に対して一定の点数を上乗せする=「下駄をはかせる」措置が取られることがある。

直近では、2023年の共通テストでは「化学・物理・生物」の間で得点調整が行われたし、東京大学の入試でもたびたび「得点調整が行われたのではないか」といううわさが飛び交う。自己採点で3点だったのに、得点開示をしたら30点、という声もよく聞く。

とはいえ、得点調整で相対的な評価は変わらないので「一発逆転のチャンス」ではない。さらに、試験中は失敗したのではないかという不安に襲われることもある。適切なタイミングで適切な復習をして、学力を高めることが唯一の道だ。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク