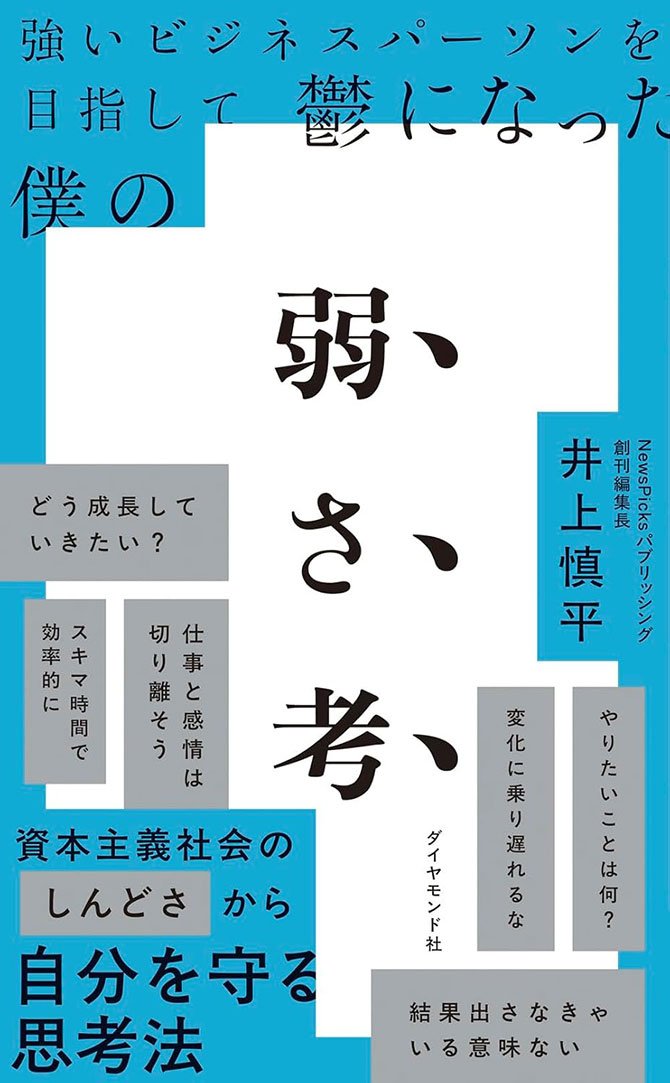

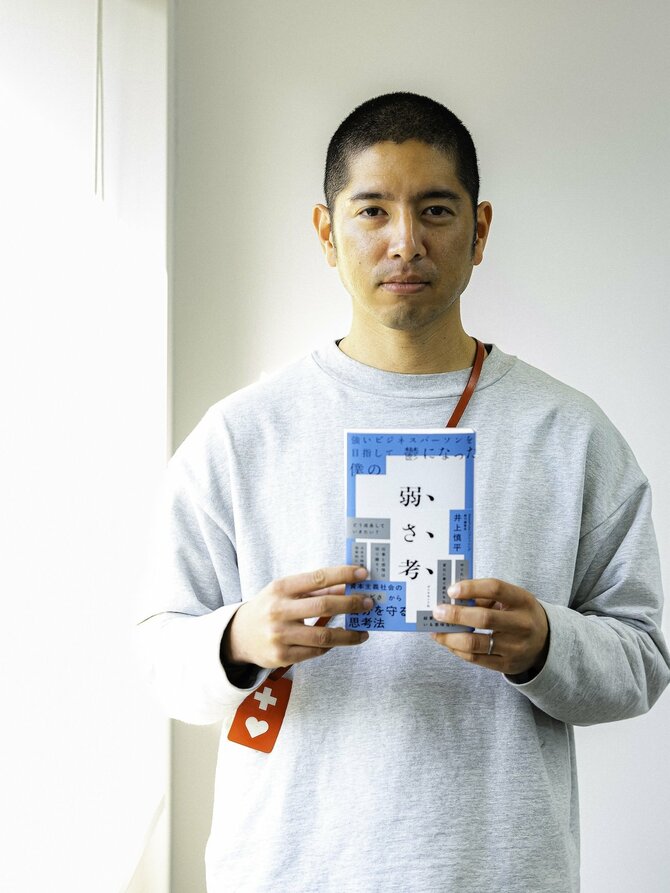

「仕事がもう限界だと思ってたけど、この本に出会って救われた」。そんな声がいくつもいくつも集まっているのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長が書いた著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。

本記事では、著者が双極性障害と診断される前に、「今までできていたことが、どんどんできなくなっていく過程」について書かれた部分を紹介する。

(構成/ダイヤモンド社 今野良介)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

まず「人と話す」がしんどくなった

うつになるにもさまざまなきっかけがある。

僕は仕事でアクセルを踏みすぎた、いわば「アッパー系うつ」だが、対人関係の悪化、逃げ場のなさ、ハラスメントなどがきっかけに発症する「ダウナー系うつ」のほうが数は多い。

あまり知られていないが、昇進、出産、引越しなどポジティブなことであっても、それが「変化」だというだけで脳にはストレスとなり、うつの引き金になる。

精神医学的にみても、人間は自分たちが思っている以上に、変化に弱い動物だ。だからこそ、変化が激しく、流動性の高い現代では、うつはもはや珍しい存在じゃない。日本人の傷病率は6人に1人とも言われる。

症状は人によって異なるが、喜びなどの感情や意欲・興味が減退したり、眠れなくなったり、決断や選択ができなくなったりするなどのかたちで現れ始める。

僕も、うつによってだんだんと「できること」が削ぎ落とされていくような感覚を味わった。

まず、「話す」のが億劫になった。

うつの最中は何が起こっているのかわからないが、事後的に振り返れば、「『元気でない自分』が、ふだんと同じような『元気な自分』を演じることが非常に疲れる」のだ。ふだんなら笑うところで、うまく笑えない。ちょっとした表情や間を合わせるのが、とてもしんどい。

「話す」の次は、「読む」ができなくなった。

今思えばこの時点ですでに「本を読みたい」という欲望自体が消えていたはずだけど、僕は「本が読めない自分なんかありえない」「せっかく休職でまとまった時間があるんだし、少しでも有意義にすごさなくては」などの強迫観念から、無理やり本を手に取っていた。

が、書いてある文字の意味が、頭の中で像を結ばない。気づけば4度、5度と同じ行を読んでいる。そしてなにより、そもそも本心では本を読みたくはないわけなので、シンプルにつらい。

「読む」が無理なら、ということで「観る」をやってみた。

もはや、じっとしなければいけないという地獄を逃れられるならなんでもよかった。以前から観ようと思っていた映画を再生してみる。観られないことはないが、これもそのうちつらくなってきた。

そして、音楽を「聴く」だけが残った。

いちばん脳への負荷が軽いのだろう。『弱さ考』冒頭に書いたハンバート ハンバートの『虎』を聴いてみじめさに号泣したのは、まさにそんなときのことだった。

なぜ、突然号泣したのか。それは、その瞬間まで一度も、自分の中にあったはずの「うつになったことへの混乱」に向き合ってこなかったからだ。感情の水風船は、パンパンに膨らんで破裂した。

でもなぜ、破裂するまで僕はその存在にすら気づかなかったのだろう。何から必死に眼を逸らし続けていたのだろう。きっと僕は「何もできない自分になった」ことだけは、絶対に認めたくなかったのだ。

「能動的」に悪くなる

しかし、うつの下り坂は終わらない。ついに「聴く」すら危うい地点に僕はいた。

できることがひとつずつ消え、「無」に近づく僕に最後まで残ったものは、自然への恋しさだった。

僕は大の自然好きだ。山もいいし、海もいい。東京で山登りと言えば高尾山だが、人がたくさんいること自体がつらいので、自然と足は違う方へ向かった。

東京から小田原に向かう少し手前に、塔ノ岳という山がある。ここの山頂からの景色が、とにかく素晴らしいのだ。ただ、この塔ノ岳(標高1491m)への登山は、体力的には非常に過酷だ。登山道のスタート地点の標高が200mと低いため、頂上までの1200mにおよぶ標高差を自分の足でよじ登らねばならない。

この標高差は、富士山や北アルプスの登山道とさほど変わらず、往復で6時間もかかる。だからみな、頂上でご飯を済ませるとさっさと帰っていく。でも僕は逆だった。とにかく頂上で1秒でも長く、きれいな自然を見ていたかった。

その一心で何度も登頂し、そして、2時間でも3時間でも頂上にい続けた。多くの人にとっては通過地点にすぎない山頂に、僕は「住みたい」とすら思った。冬になり、常に強風が吹き荒ぶ氷点下の山頂でも、僕は服を5、6枚も重ね着して、ずっとずっと、景色を見ていた。

正直その頃の記憶はほぼない。この頃を思い返してわかるのは、僕は「無能な自分」を認めることが不安なばかりに、無理やり本を読み、山を登り、みずから、能動的にうつを悪化させていったということだ。

僕のうつ状態は、いよいよ最終段階に近づいていた。

無。何もできない世界。

脳内に言語が浮かぶことすらなく、何も考えられない。苦しいという言葉すら、もう出てこない。

海の底に肉体がどこまでも沈んでいくイメージだけがエンドレスで脳内再生されていた。仄暗い海底から、キラキラと光る水面で人が楽しそうに遊んでいるのが見える。ちょっと前まで、自分もあそこで泳ぐことができたのに。もうあそこには二度と戻れない。この時間は死ぬまで続くんだ。

「うつは時間をかければよくなる」と、知識としては頭に入っていた。それでも、脳がネガティブな人格に乗っ取られたような状態だった当時は「もう永遠に治らない」としか思えなかった。

いきすぎたネガティブ思考自体がうつの典型的な症状だ。それも知識としては知っていた。だが、思考をコントロールできない。それはきっと、幻覚を幻覚だとわかっていても消すことができないのと少し似ていた。

「何もすることのない時間」だけが大量にあった。いつか時間ができたら読もうと決めていた、仕事に関係のない本の山が目に入る。あれだけ欲しかった時間がこんなにもたくさんあるのに。指の間からただ砂のように、音もなくこぼれ落ちていく。

ついに、恐れていた完全なる無がやってきた。何もできず、しかもそれが永遠に続くとしか思えない地獄。そこにいた自分は、目指していた「強いビジネスパーソン」のすべてを裏返したような、最弱の存在だった。

結果的に、僕はこの地獄をくぐり抜けたことで、強いビジネスパーソンにとっては当たり前の「課題解決思考」「主体的人間像」「能力主義」「理性的ふるまい」などに疑問を抱くようになっていく。

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容を一部編集して掲載したものです)

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。