安野貴博「チームみらい」の試みから

デジタル民主主義は次のステージへ

――先の選挙で参議院議員に当選した安野貴博さんたちの「チームみらい」の実例が書かれています。

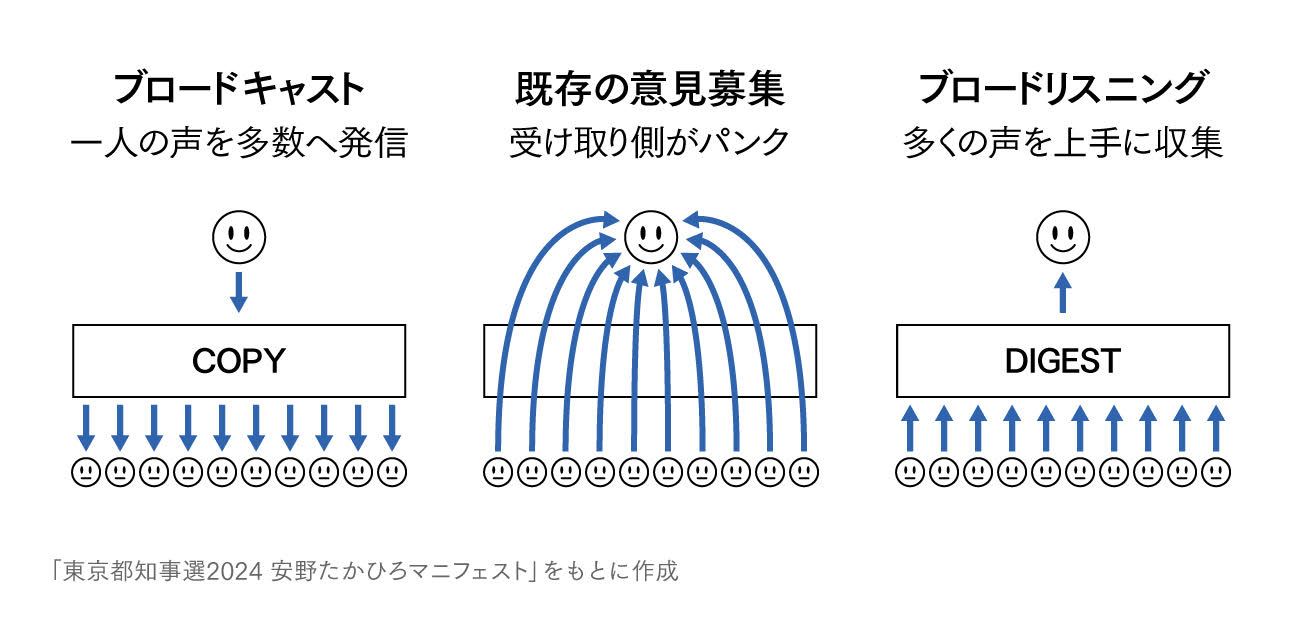

本書『テクノ専制とコモンへの道』では、2024年の東京都知事選の安野さんたちの試みから、「ブロードリスニング」について紹介しました(下記の図参照)

ブロードリスニングは、「ブロードキャスト」という言葉と対になっています。ブロードキャストは、新聞、ラジオ、テレビのようなマスメディアの人たちが、多くの人に情報を「上から流す」イメージです。

反対に、ブロードリスニングは、多くの人の声を聞く(リスニング)システムです。今日でも「パブコメ(パブリックコメント)」という形で、行政府が市民の声を聞く方法はありますが、難点があります。様々な、多くの声が寄せられるので、それらをきちんと処理して集約することが大変なのです。その課題に対処するのが、AIを使ったブロードリスニングです。

ChatGPTを実現した技術である「大規模言語モデル」を使って、多くの市民が書いた文章から要望を抽出し、数値データに変換し、似た要望を効率よく集約し、政策に反映できる意見を生成するのです。そうして市民の声の大勢を理解した後、個々の投稿を辿っていくこともできます。

AIというテクノロジーを活用して、市民の声の全体像を理解するとともに、多様な意見も把握することを効率良く実現するのが、ブロードリスニングです。

本書に詳細を書きましたが、プルラリティやデジタル民主主義を実現していく上で、安野さんたちの取り組みは参考になります。

例えば、これまでも多くの政党がマニフェストを作成・公開していますが、それだけに留まっている状態です。都知事選で安野さんたちのチームは、マニフェストの公開後も市民の声を聞き、それを元に修正し、市民と共同でマニフェストを作り上げたのです。

ただし、ブロードリスニングは、チームみらいの専売特許ではありません。今年5月にタンさんたちが来日された際も、いろいろな政治家との交流の中で、ブロードリスニングを使っていくという話がいくつも出ていました。その様子を見ていて、日本におけるデジタル民主主義は、「テクノロジーを使うこと自体が目新しい」というステージから、新たなステージに入ったなと私は感じました。

この新たなステージにおいて、テクノロジーの政治利用で考えるべきことが2つあります。1つは、タンさんが話されたことですが、「台湾でコロナ禍において、なぜデジタルテクノロジーの活用が成功したか」という点です。

それはテクノロジーだけでなく、台湾独自の状況も大きく影響しています。台湾は長い間、戒厳令が布かれていた歴史があったので、市民の間で独裁や極端な主張への免疫があったのです。また政府のデジタル化以前から、市民社会に活気がありました。タンさんは、社会とテクノロジーとの相性について強調されていました。

つまり、台湾など外国の成功事例を単に見倣い、輸入するのではなく、日本固有の事情をきちんと把握してテクノロジーを社会に適用させていく必要があるということです。

もう1つは、「テクノロジーは最適化を志向する特性がある」ということを皆が認識しておく必要があります。テクノロジーは効率良く目的を達成することを志向しますが、それがための負の面もあるのです。

テクノロジーは社会や企業の生産性向上に役立ちますが、それだけを優先するようになれば、極端な例を出せば人権を無視した優生思想につながる使用なども可能になってしまいます。日本のデジタル民主主義の状況は、そうした危うさを皆がきちんと把握しておくべき段階に入ったと思います。