「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。

この記事では、本書の内容に関するインタビューを掲載します。(構成:小川晶子)

打率を気にするより、打席に立て

――若くして良いポジションについているとか、起業して会社を大きくしているといった、いわゆる「成功している人」は普通の人とは何が違うと思われますか?

山口周氏(以下、山口):「運がいい」というのもあるでしょうね。ただ、それは完全に偶然ということではなく、幸運を呼んでいるものもあるはずです。私が思うのは「打席の数」です。多くの人は「打率」を気にして、打率を高めるためにスキルを磨いたり勉強したりするわけですよね。

でも、本当に大事なのはとにかく打席に立つことです。一本でもホームランが出れば人生が変わるのですから。

たくさん打席に立って、早めにホームランを打つことができた人たちがいるということでしょう。

――成功確率を高めようとするよりも、チャレンジの数を増やすことが大事なんですね。

山口:アフリカのある部族がやっている雨ごいの儀式は、100%成功するんですが、なぜだかわかりますか?

――今の話で考えると、成功するまで続けるからでしょうか。運が良ければすぐに雨が降り、運が悪ければなかなか降りませんが、とにかく雨が降るまでやれば100%成功します。

山口:そうです。これはギャグのネタになる話なんですが、キャリアにおいても同じです。失敗が続いても、成功するまでトライし続ければ成功するのです。

典型的なのはエジソンです。エジソンは2000件以上の特許権を取得していますが、その中で本格的な事業として成功しているのは10程度です。申請をしたけれども特許取得にならなかったものを合わせれば、おそらく1万くらいになるでしょう。

1万回トライして、成功したのが10。まぁそんなもんだろうなという気がするんですよ。

失敗のロスは一時的なもの

山口:僕も自分を振り返ってみれば、成功の確率は良くて1割くらいかと。

――周りから見ると、もっと成功しているように感じますが……。

山口:失敗は外から見えないし、見えたとしてもすぐに忘れ去られるものですからね。

トライの数が多いということは、必然的に失敗の数も多いのですが、おそれる必要はありません。失敗のロスよりも成功のリターンのほうがはるかに大きいので、リターンを最大化するためには「とにかく打席の数を増やす」のが合理的な戦略なのです。

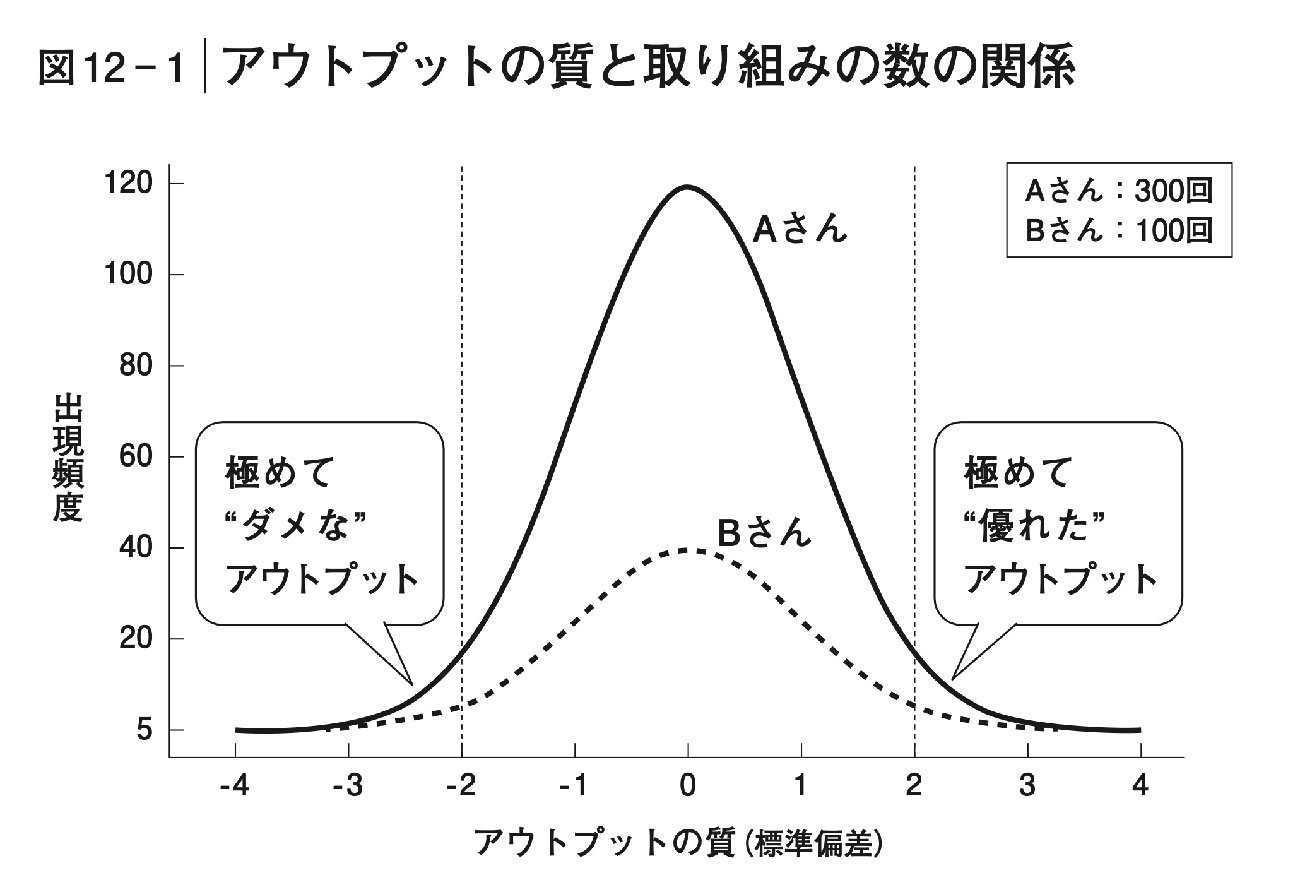

アウトプットの質と取り組みの数の関係を図にすると、次のようになります。

取り組みの数が多いAさんと取り組みの数が少ないBさんとを比べると、全体の平均値は変わりません。つまり、取り組みの数を増やしても、アウトプットの質が全体的に良くなるというわけではないのです。

では、取り組みの数の多いAさんは、なぜ成功するのか?

右端を見てください。AさんはBさんよりも平均から+2標準偏差以上離れた「非常に質の高い取り組み」の絶対数が増えていることがわかりますね。これが成功のもととなる「極めて優れたアウトプット」です。今度は左端に目をやると、同じように「極めてダメなアウトプット」の絶対数も増えています。

しかし、今お話ししたように、極めてダメなアウトプットはすぐに忘れ去られますから、一時的なロスでしかありません。

それに対し、極めて優れたアウトプットはその後の人生に大きな影響を与えます。その人の社会資本を一気に厚くし、生涯にわたって金融資本やその他の資本形成に貢献してくれるのです。

試したもん勝ちの社会

山口:もし今、閉塞感を感じている人がいたら、思いついたことをとにかく全部やってみたらいいと思います。評論家のジェレミー・リフキン氏が言っている「限界費用ゼロ社会」とは、技術の進歩によってモノやサービスを生み出すコスト=限界費用がゼロに近い社会ということです。何か試すコストがゼロなのであれば、試さない機会費用のほうが大きいわけですよね。「試したもん勝ちの社会」になっているのです。

「成功のためには何をしたらいいですか?」と一つの答えを求める人も多いですが、10個くらい考えてみて、全部やったらいいのです。

(※この記事は『人生の経営戦略』を元にした書き下ろしです。)