「仕事がしんどくて限界だったけど、この本にギリギリで救われた」

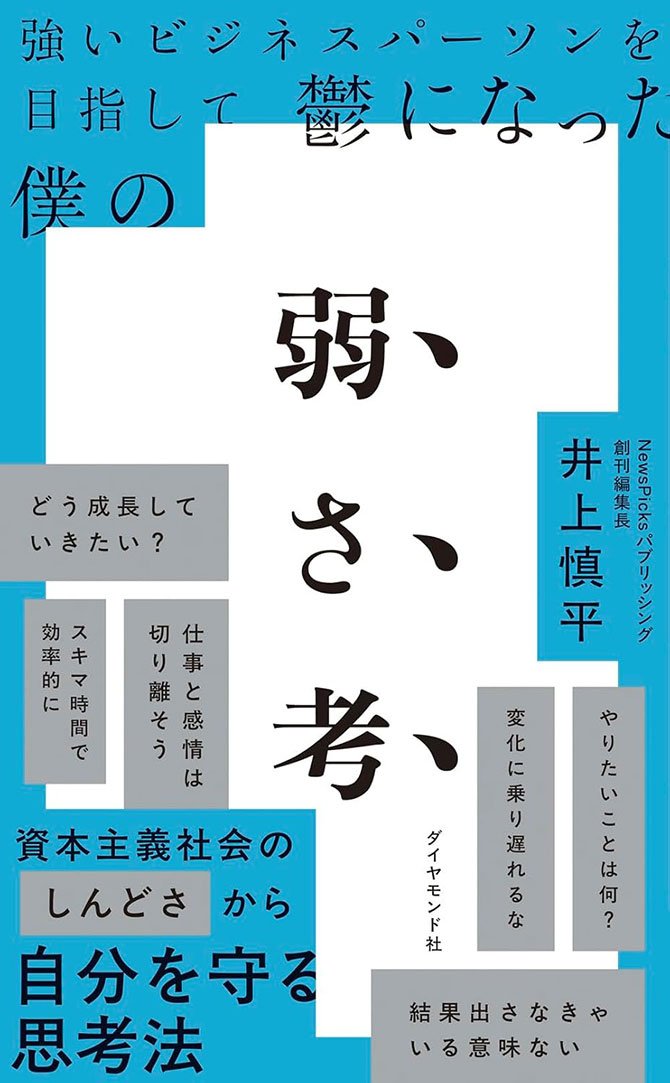

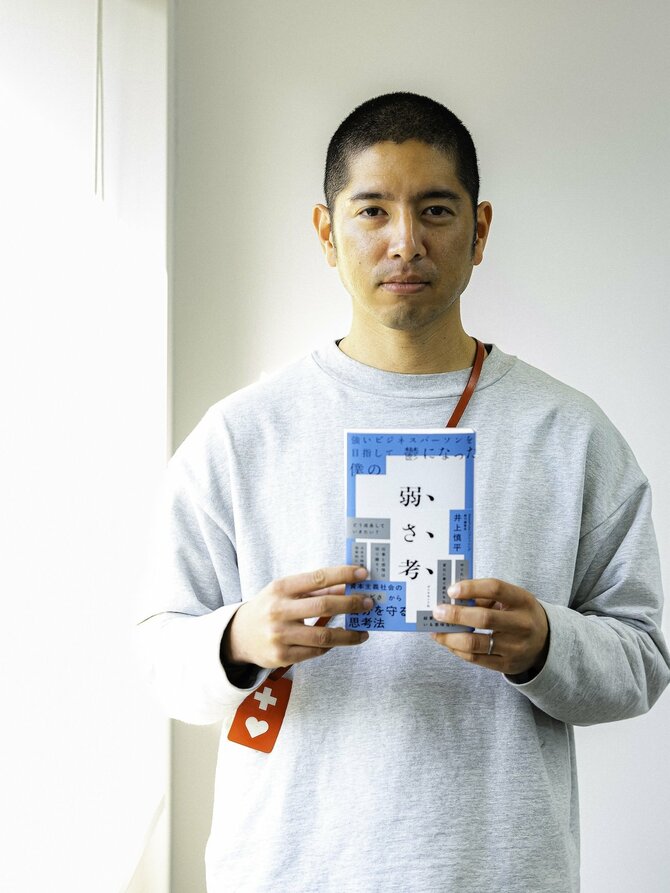

そんな読者の声が大量に集まっているのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長が書いた『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』。

本書の冒頭、うつになって今まで通りに仕事ができなくなった著者が、「能力主義」を問い直す場面があります。その中で、自分が知らないうちにおぞましい思想の持ち主になっていたことに気づきます。これは、著者だけの話ではありません。ぜひ、ちょっと読んでみてください。(構成/ダイヤモンド社・今野良介)

自分が自分を見下している

うつ状態で休職に入り2ヵ月ほど経った真夏の午後。

自転車を止めて号泣した僕は、自分を「みじめ」だと感じた。

けれど、それは「悲しい」であってもよかったはずだ。

なのになぜ、「みじめ」と思ったのか。

今ならわかる。僕は、障害を発症する前の自分は価値が高く、発症後は価値が下がったと感じていた。

「生きているだけで素晴らしいよね」。そう思えてもよかったはずなのに、まったく思えなかった。「人間の価値は、生産性とはなんの関係もないさ」と自分に声をかけてあげはしたものの、まったく響かなかった。

つまるところ、僕は知的能力や生産性で人の価値を測っていた。うつの自分を見下していたのは、過去の自分の「上から目線」だった。だから「悲しい」ではなく「みじめ」だと感じたのだ。

このように、「役に立つかどうか」で人を序列付けし、差別する思想をなんというか。

優生思想だ。

役に立つ人間しかこの世界にいらないと主張してはばからない、おぞましい考え。なんてこった。僕は、優生思想の持ち主だったのだ。

ショックを受けた僕は、「能力で人を評価する能力主義は正しいのか?」「無能であることをどうしたら否定せずにいられるのか?」という問いに、長く向き合わざるをえなくなる。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

僕は、自分を謙虚な人間だと思っていた。人より多く本を読んで、いろいろなことを知っていると思っていた。もっと言えば、「自分の傲慢さを客観的に自覚できているくらい、自分は謙虚なのだ」と信じこんでいた。

現実は、見当違いもいいところだった。地獄のどん底に置かれた鏡に映った自分は、想像の何倍も醜かった。

ああ、そうか。本だけで学べることなんて、ほとんどありやしないんだ。学びは、直接的に自分が体験した「一次情報」と、読書などで間接的に他人を介して得た「二次情報」が融合することで生まれる。

だから、本を読むことには大きな意味があるけれど、それだけで学びは完結しない。

人は簡単に「わかった」と思い込む。でも、「わかった」には無限のグラデーションがある。「頭でわかる」と「腹からわかる」の間にある、目も眩むほどの距離。僕は、本を読んだだけで「わかった」気になっていた。

「自分は謙虚だ」という自信こそ、最大の傲慢だったのだ。

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容の一部を編集して掲載したものです)

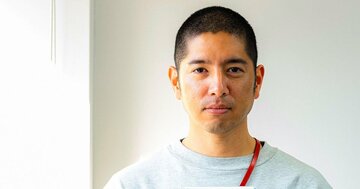

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。