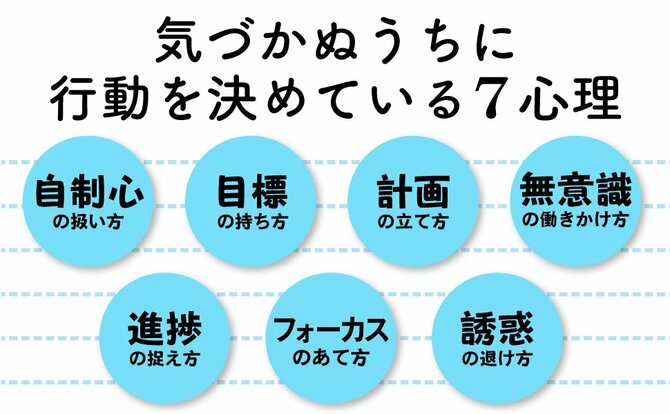

仕事も勉強も、やる気はあるのに先延ばししてしまう。多くの人が抱えるこの悩みに、心理学の視点から答えるのが、新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』だ。著者は、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏。この記事では、特別に本書から一部を抜粋し、モチベーションにまつわる心理学の最新知見を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

行動は「環境」によって引き出される。他者もその一部

私たちは、常に環境の影響を受け、多くの行動を自覚なしに起こしています。その環境には、当然ですが、他者の存在も含まれています。

人間は社会的な生き物です。他者とともに生きる中で、他者からさまざまな影響を受けています。同時に、私たち自身も他者に影響を与えているのです。

たとえば、目標に向かって熱心に励む誰かの姿を目にした時、人は気づかないうちに、同じ目標を熱心に追い求めようとすることがあるようです。

これについてもまずは、心理学の実験を紹介しましょう。

実験①:メニュー変更の物語は「衛生意識」を想起させるか

実験の参加者には、ある文章を読んでもらいました。

「主人公の女性が昼食を注文する際、一度決めたメニューを考え直し、別のメニューに変更する」という内容を含む文章です。

・半分の参加者には、「刺身定食」から「焼き魚定食」へ変更したという文章

・残りの参加者には、「焼き魚定食」から「刺身定食」へ変更したという文章

を読んでもらいました。

■ 事前調査:衛生上の理由と捉えるのはどちらか?

刺身定食は生の魚が含まれるため、「刺身定食」から「焼き魚定食」に変更するのは、衛生上の理由とされることが多く、「焼き魚定食」から「刺身定食」に変更する場合は、衛生上の理由とされません。

この仮定を確かめるために、事前調査として別の参加者に、「主人公の女性が、なぜメニューを変更したと思うか」を尋ねました。

その結果、「刺身定食」から「焼き魚定食」にメニューを変更した理由には、衛生上の問題が多く挙がりました。

一方で、「焼き魚定食」から「刺身定食」にメニューを変更した場合には、見た目、好み、気分などの理由が挙がり、衛生上の観点からメニューを変更したと捉えた人は誰一人としていませんでした。

したがって、「刺身定食」から「焼き魚定食」への変更は、衛生上の問題と見なされ、「焼き魚定食」から「刺身定食」の変更は衛生上の理由と見なされない、ということがわかりました。

文章を読むだけで行動が変わる? クッキーと消毒液のテスト

では、話を実験に戻します。

参加者がメニュー変更の文章を読んだ後、実験者がさまざまな種類のクッキーの入った缶と消毒液をトレイに載せて現れました。そして、

「実験参加のお礼にクッキーを3つ差し上げますので、お好きなものをお取りください。横にあるのは消毒液です。ご自由にお使いください」

と参加者に告げました。

この時に、手洗いとして消毒液を使用するのかどうか、また使用した場合は、その使用量がきっちりと計測されました。

その結果、主人公の女性が「刺身定食」から「焼き魚定食」へメニューを変更したという文章を読んだ参加者は、その逆に変更したという文章を読んだ参加者よりも、手洗いのための消毒液をより多く使うことがわかりました。

キーワードは「目標伝染」

なぜこのような結果になったのでしょうか?

ここまで学んできた読者のみなさんには、すでにおわかりかもしれませんね。

主人公の女性が、「刺身定食」から「焼き魚定食」へメニューを変更したという文章を読んだ参加者は、「衛生のためにメニューを変更した」と捉えました。

すなわち、主人公が「衛生に気をつける」という目標をもっていると推測することによって、参加者自身にもその目標が伝わって、手洗いのために消毒を念入りに行ったと解釈することができます。

つまり、ある目標を目指している他者の存在が、自身の目標の引き金になる場合があるのです。

心理学ではこの現象を「目標伝染」と呼んでいます。ある目標の達成を目指す他者の姿を目にすることで、人は自らも同じ目標を求めようとするのです。

ここで驚きなのは、「主人公の女性が〈衛生に気をつける〉という目標をもっている」と参加者に直接伝えたわけではない、という点です。

それにもかかわらず、「刺身定食」から「焼き魚定食」へメニューを変更するという主人公の行動の意図を参加者は推測し、その目標が参加者自身に伝染したのです。

実験②:バイトとボランティア、どちらの物語が「稼ぐ意欲」を高めるか

他人の目標が伝染するという現象が信じられない人のために、もう1つ、心理学の実験を紹介しましょう。

参加者に、休暇の計画をしている大学生の短い物語を読んでもらいました。

物語には2つのバージョンがあります。

・半分の参加者は、「この大学生は旅行前に1か月間、地元の農場でアルバイトをしていた」という物語を読みました。

・残りの参加者は、「彼は旅行前の1か月間をコミュニケーションセンターでのボランティア活動に費やした」という物語を読みました。

アルバイトには、お金を稼ぐという意味が包含されているのに対して、ボランティアにはそのような意味は含まれていません。

参加者はどちらかのバージョンの物語を読んだ後、コンピューターでの作業を指示されました。

この作業には報酬が与えられ、早く処理すればするほど高い額がもらえます。

結果:「稼ぐ」目標は伝染する。ただし「条件付き」

実験の結果、大学生が農場でアルバイトをするという物語を読んだ参加者は、ボランティアをするという説明を受けた参加者よりも10パーセントも早く作業を完了させました。

この結果は、大学生のアルバイトの話に感化された参加者が、自分もお金を多く稼ごうとして、作業に集中して取り組んだことを示しています。

ここでも、大学生が地元の農場でアルバイトをしているという情報を伝えただけで、この大学生が「お金を稼ぐ」という目標をもっているとは参加者には直接伝えていません。

それにもかかわらず、農場でアルバイトをしているという大学生の行動から、彼が「旅行資金を稼ぐ」という目標をもっているのだと、参加者は推測することによって、その目標が参加者に伝染したのです。

ただし、他者の目標は必ず伝染するわけではありません。

この実験では、農場でアルバイトをする大学生の物語に影響を受けたのは、お金が不足している大学生のみであり、十分な貯金のある大学生には効果は見られませんでした。

すなわち、もともと金銭に対する欲求が強い参加者においてのみ、文章中の主人公の金銭に関する目標が伝染し、実際に、お金を稼げる課題への意欲が高まったことを示しています。

先ほど「同じ刺激に触れても、どのような行動につながるのかは、人によって異なる」という話をしましたね。

他人の目標に触れることで、自身が無意識のうちに抱いていた目標が活性化され、知らないうちに自分の行動に影響を及ぼしていた、ということになります。

※本稿は、『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。