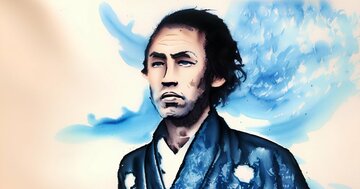

毛利元就に学ぶ「三本の矢」の飲酒術

さて、「己が器」を知った上で、毛利元就が3人の息子に説いた「三本の矢」の教えを、現代のビジネスパーソンの飲酒術に応用してみてはいかがでしょうか。

一本では簡単に折れてしまう矢も、三本束ねれば容易に折れないように、酒との付き合い方も複数の戦略を組み合わせることで、より強固なものになります。

「知」「戦」「情」の矢を束ねる

一本目の矢は「知の矢」です。これはまさに、自分の適量や体質を正確に知ること。これが全ての基本となる、最も重要な一本です。

二本目の矢は「戦(いくさ)の矢」。飲み会の場を「戦」と捉え、戦略的に臨むのです。

例えば、水をチェイサーとして常に横に置く「水の陣」を敷いたり、アルコールの吸収を穏やかにする食事を先に摂る「兵糧攻め」を実践したりと、工夫次第で戦況は大きく変わります。

三本目の矢は「情の矢」。これは、周囲とのコミュニケーションです。「私はこれくらいが適量でして」と事前に伝えておく、あるいは部下や同僚に無理強いをしない・させないという「情」を大切にする文化を育むことです。

これにより、チーム全体の健康、ひいてはパフォーマンスを守るという、より大きな結束力が生まれます。

これら三本の矢を束ねて臨むことで、アルコールという手ごわい相手に振り回されることなく、ビジネスにおける良好な人間関係という「勝利」だけを、末永く手にすることができるかもしれません。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。