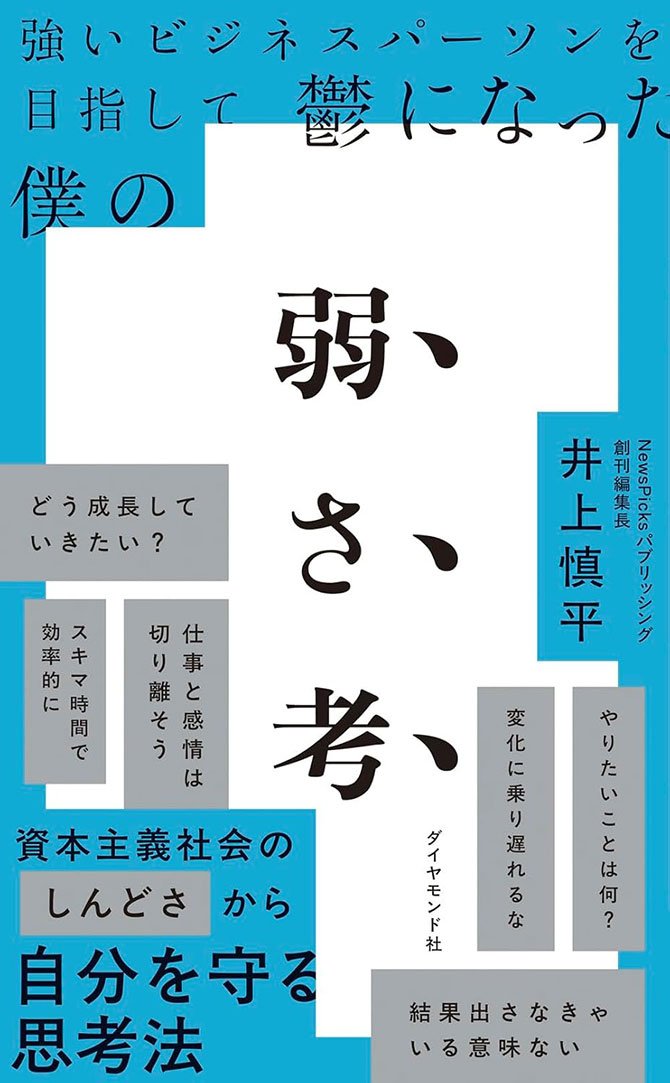

「ビジネスがなんか息苦しい理由を言語化してくれた本」

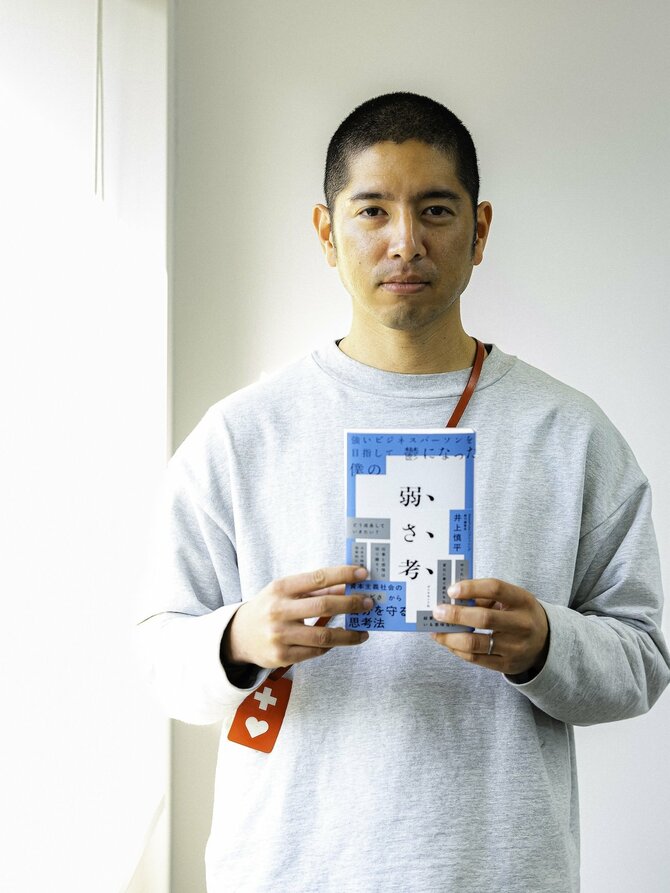

そんな読者の声が多数集まるのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。

本書から、「日本の国語教育における特徴」を明かす一節を紹介する。(構成/ダイヤモンド社・今野良介)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「共感」が求められる

社会学者・渡邉雅子が書いた『「論理的思考」の文化的基盤』という本がある。

日本やアメリカやフランスなど、国ごとの思考表現スタイルという「目に見えない文化」を、国語や歴史の教育システムという「目に見える文化」から抽出し、鮮やかに分析する本だ。

本書によると、国語の「感想文」にはいくつかの特徴がある。

まず、教師からの「感想文を書きなさい」という、目的が不明確で曖昧な指示により書かされること。

ここで一般的に期待されているのは、共感、驚き、感動などの感情を表現し、自分がその体験によりどう変化したかを描き、その内容がきちんと読み手に伝わることだ。

そしてもう1つ特徴的なのが、感想文を互いに読み合うこと。

(渡邉雅子『「論理的思考」の文化的基盤』P199より)

感想文の読み合いで行われていることは、自主的な共感のすり合わせとでも呼べるものだ。

そして渡邉はこうも書いている。

(渡邉雅子『「論理的思考」の文化的基盤』P199より。下線強調は筆者)

「感じたことを書きなさい」、と先生は言うけれど、本当に常識から逸脱した感想を書いてしまうと、「読み聞かせ」によってやんわりと正されていくのだろう。

小学校の感想文は、その後中学校では意見文、高校では論説文、大学入試では小論文などと名前を変えていくが、どれも「自分とは異なる立場から自分の考えを見直す」内省的な視点を文章に組み込むことが求められ、逆に自分の意見を押し通すことはよくないこととされる。

感想文からはじまる「自分の意見を押し通さない」「異なる立場から考える」思考表現スタイル。日本の教育は、「道徳心を、他者との共感を通じて養う」ことを重視している。

そしてこの社会性は、「試験」と「評価」を通じて個人へと刷り込まれていく。試験で何を問うかは、「この社会があなたに何を求めるのか」そのものだ。

では、いったい日本という社会が求めるものは何だろう?

日本の大学に進学する多くの高校生が受ける大学入学共通テスト(かつての「センター試験」)は、問いのうち22%もの分量が「心情」を読み解く問題に当てられる。

複数の国の国語教育を比べたうえで、渡邉は、この心情中心の試験形式を「日本の国語試験の最も大きな特徴」とまで書いた。

日本社会があなたに求めるもの。それは、小学校から大学入試にわたるまで、一貫して「他者の心情の読み解き」と「共感」なのだ。

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容の一部を編集して掲載したものです)

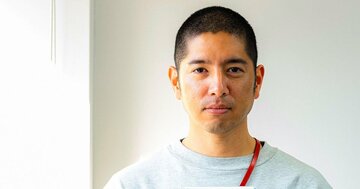

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。