なぜ志賀直哉は「死の淵」から名作を生めたのか? あなたの挫折が武器に変わる思考法

文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

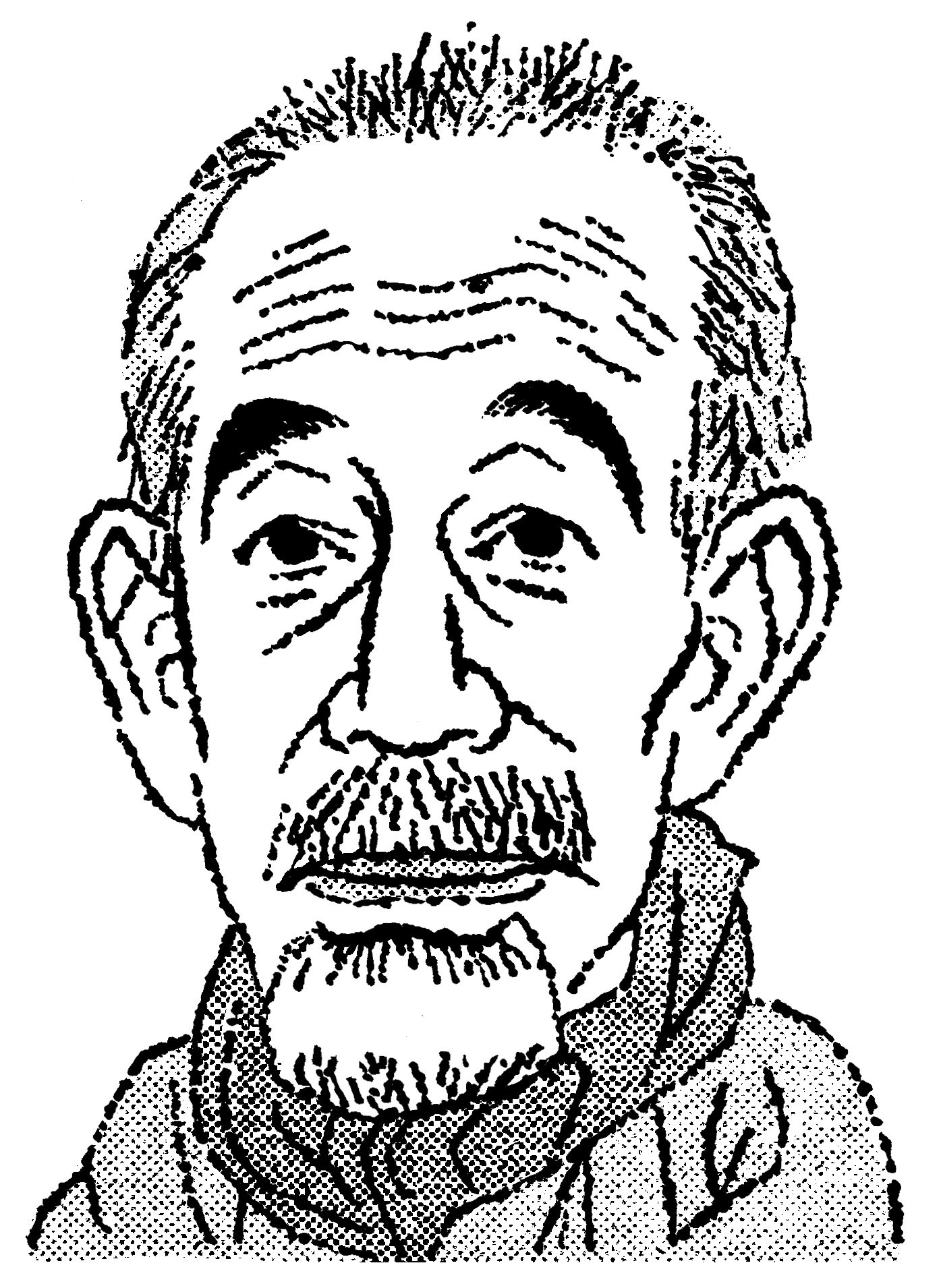

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち

聖と俗の狭間で揺れる心

志賀直哉は日記に、こんなことを書いています。

「健康が欲しい。健康な体は強い性欲を持つことができるか、みだらでない強い性欲を持ちたい」

つまり、1人の健康な男性として、性欲は持っていたいけれども、みだらではいたくない。倫理的な人間でありたいと書き綴っているわけです。なんとなく矛盾に苦しんでいることがうかがえます。

性欲をコントロールできない自分に悩んでいる様子を、こう素直に書かれると、なんだか恥ずかしさを交えた親近感さえ湧いてきます。

もし文豪がSNSを使っていたなら

もし、いま直哉が生きていたら、こういった青年の悩みを、SNSでつぶやいていたかもしれません。一見、小難しい印象の文豪作品も、「現代だったら」と空想しながら読んでみると、きっと身近に感じられると思います。

私たちの悶々とした悩みを、文豪たちはちょっと先どりしてくれているともいえるのです。

事実は小説より奇なり、山手線での衝撃体験

文豪たちのエピソードには、「本当にそんなことあったの?」と声をあげたくなるほどの内容も多いですが、なかでも直哉の「山手線で電車にはね飛ばされた」という話はトップクラスの奇想天外ぶりです。

大正2(1913)年、直哉が30歳のときのこと。この前年、直哉は明治財界の重鎮だった父親と仲違いし、ずっと住んでいた東京・港区の大豪邸を離れ、遠く広島・尾道で生活するようになっていました。

その後、久しぶりに東京へ戻ってきたとき、山手線の電車にはね飛ばされたのです。

重傷を負ったものの、奇跡的に2週間で回復したというのですから驚きです。100年以上前のことですから、いまとは列車のつくりも速度も違うとはいえ、鉄の塊である電車にはねられたのですから、よほど運がよかったのでしょう。

生と死を見つめ、名作『城の崎にて』へ

この事故をきっかけに、直哉は「なぜ自分は死ななかったのか」と、自問するようになります。

そんな思いを吐き出したのが、代表作となった短編小説『城の崎にて』です。

直哉は電車にはね飛ばされてから回復し退院したのち、但馬(兵庫)・城崎温泉に湯治に出かけます。温泉につかり、傷を癒やすためにしばらく逗留していたのですが、そこで考えたことや見かけた風景を、随筆風に書きとめたのです。