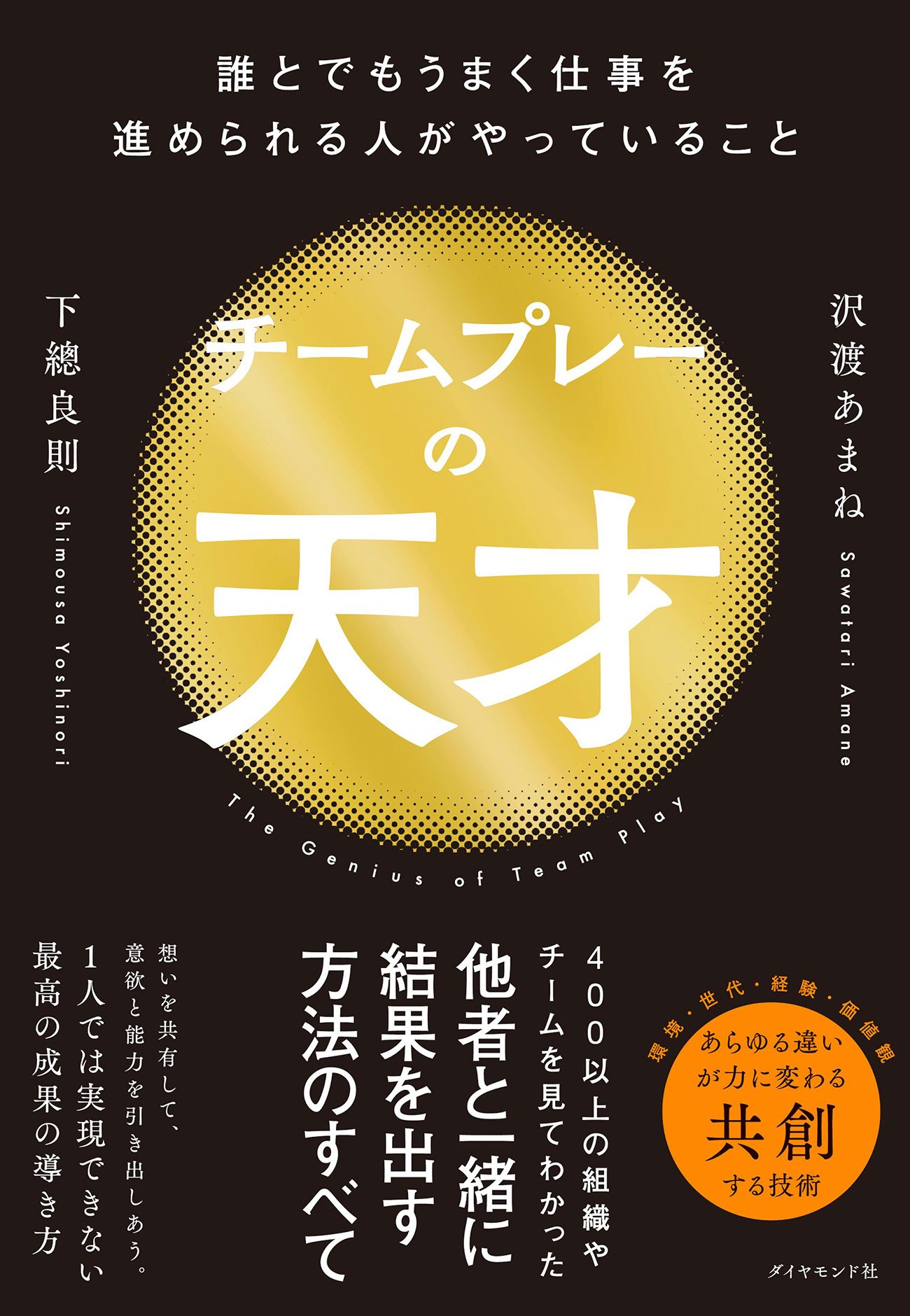

特別に話がうまいわけでも、強いリーダーシップを振りかざしているわけでもないのに、なぜか「この人がチームにいると、みんながまとまる」という人がいる。そんな「チームに必要とされる人」の特徴を教えてくれるのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力するのがうまい人の行動」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)だ。「あらゆる仕事仲間との関係性が良くなる」と話題の一冊から、その内容を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「与えられた言葉」に力はない

仕事やプロジェクトのストーリーを語ることで、その取り組みにより深い意味を持たせて相手の心を動かす。

この際に重要になるのが、語り手自身が主人公の立場で、主体的にストーリーを紡ぐこと。

これを「ナラティブ」と言います。

そのストーリーに対して、自分自身がオーナーシップを持つとも表現できるでしょう。

誰かから与えられた、お仕着せのストーリーを語るだけでは不充分ということです。

ストーリーを「自分の言葉」で語る機会をつくる

あなたのチームでも、リーダーそしてメンバー同士が自分のストーリーを語る機会をつくってみてはいかがでしょうか。

各々がここにいるいきさつや背景、いまの思い、立場、制約条件、人生で大切にしていること、このチームやプロジェクトに期待することなどを語り合い、知り合う。

メンバー一人ひとりのストーリーを共有し、尊重し合う。

その所作も、共創に不可欠な行動(というより文化)です。

できれば定期的に、たとえば年1回程度でもチームメンバー同士のストーリーテリングの場を設けたいところです。

その積み重ねにより、メンバー各人が「自分のストーリー」をナラティブとして語れるようになるとともに、各々のストーリーが重なり合った「チームのストーリー」も見えてくるでしょう。

言語化を「強制」してはいけない

ただし、他者への自己開示の強要は禁物です。

仕事に対してそこまで熱量を持っていない人や、まだチームに心を許していない人など、そのチームや活動に参画する人のスタンスや思いは様々です。

なかには労力を提供するだけで自分は充分と思っている人もいるでしょう。

そういった人にストーリーの言語化や共有を強要すると、かえってチームの心理的安全性を損なう恐れもあります。

チームや活動に対して様々な関わり方を許容することも大切なのです。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)