『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

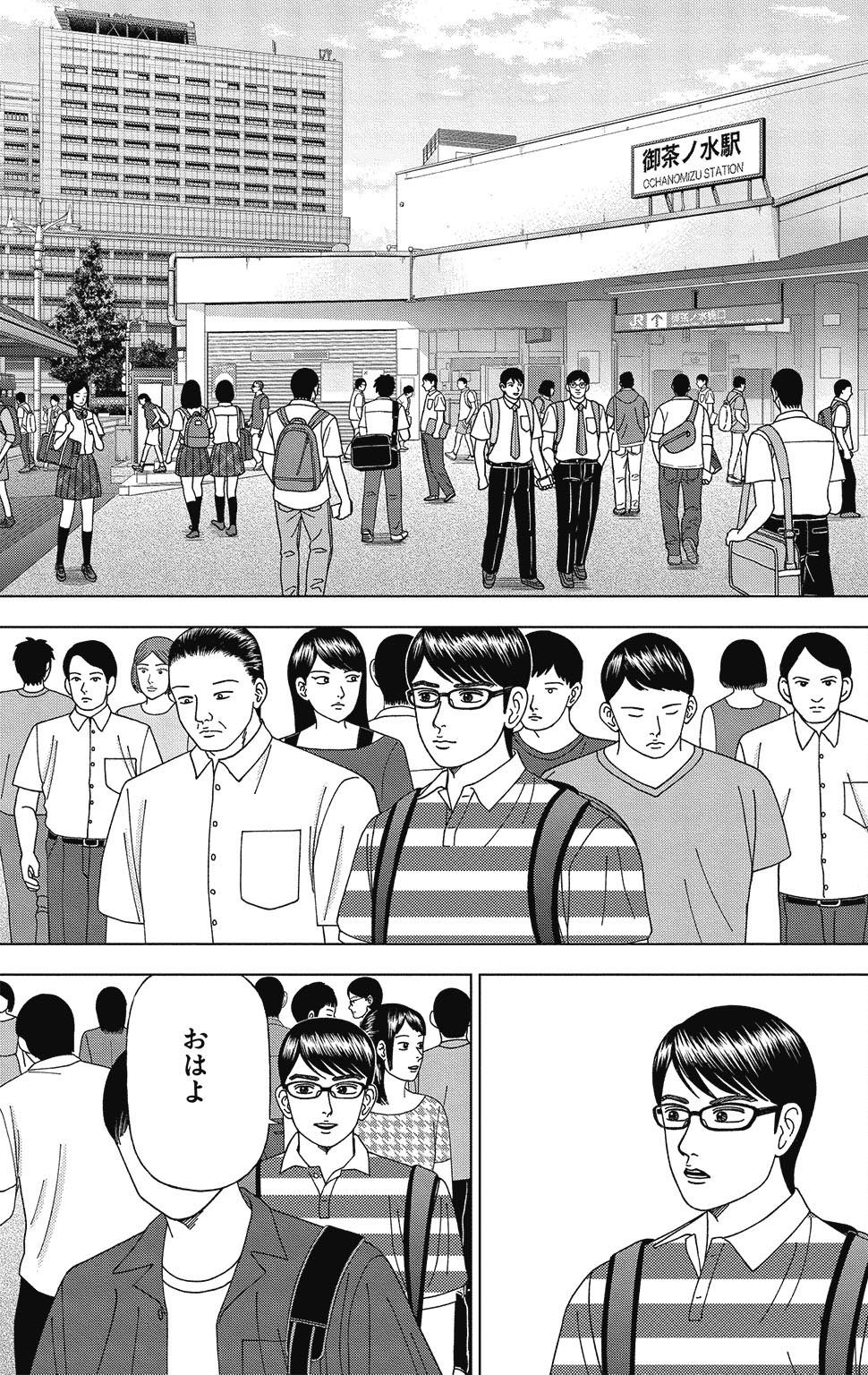

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第81回は、「東大模試」に向けた心構えを説く。

東大模試は「守り」に入りがち

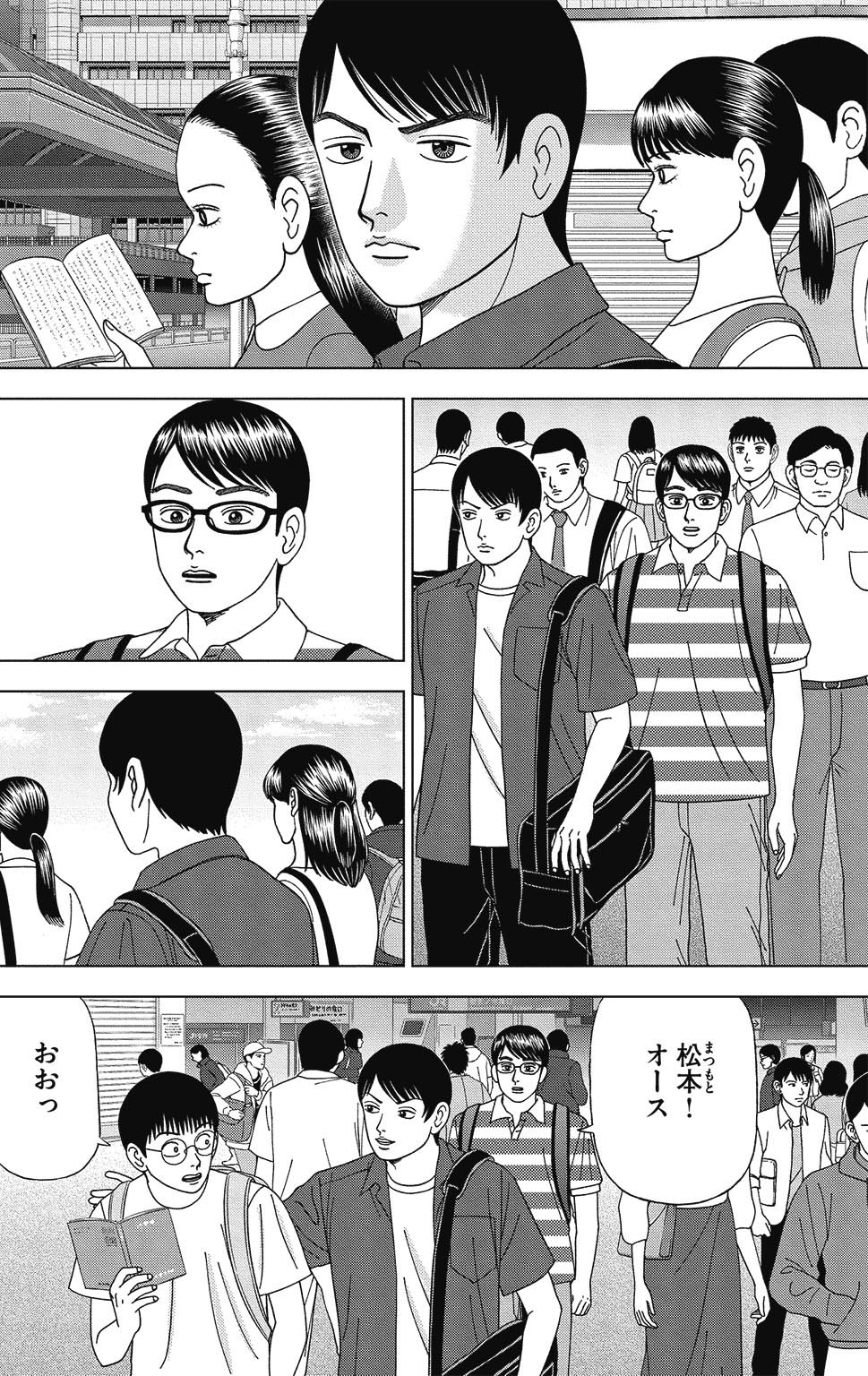

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、はじめての東大模試に挑戦する。周りの受験生にかこまれ、2人は不安に襲われるのだった。

東大模試は、ある意味では本番よりも「守り」に入ることが多い。つまり、新形式の問題をあまり出さない。数学は文系は4問、理系は6問と決まっているし、国語は古文と漢文が1題ずつ出題される。

本番はそうはいかない。去年と全く同じ形式の問題を出さなくてはいけない義理はない。

例えば私が受験した2024年の世界史では、伝統であった「第1問に600字の論述問題を出す」という形式ではなく、小論述が400字と200字の2問出題されるという形式に変更された。400文字の方が、世界史と政治経済の境目のような近現代からの出題で、なんだか拍子抜けしたのを覚えている。

2025年の入試では、文系国語の第4問で物語文が出た。例年は随筆だから、受験生はさぞ驚いたことだろう。

共通テストの場合は、大幅な形式変更は事前にアナウンスされる。国語の配点の変更などがそうだ。そうは言っても、細かい変更はやはり本番でないとわからない。

おすすめなのは、試験開始直後に問題数(マークシートの番号数)を確認することだ。過去問や模試から数問でも問題数が増えていれば、完答を狙うならハイペースで解く必要がある。特に英語の場合は、問題数が数問増えただけで問題文の字数が数百文字増えている可能性がある。

リスニングを“全捨て”する受験生も…

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

本番で予想外の形式になる可能性があるのだから模試は意味がないか、と言われるとそんなことはない。

冠模試(各大学に特化した模試)の醍醐味は、本番の時間配分と解答欄を試すことができる点だ。

模試では当然、本番と全く同じ回答時間が用意される。開始時刻まで同じにする塾もある。各教科において、第何問に何分使うのかの実験場となる。特に、東大理系の理科、文系の社会は「2科目で合計150分」だ。各教科に同じ時間を割く必要はないため、より戦略性が増す。

個性が出るのは英語だ。全部で5つある大問(aとbにセクションが分かれているものもある!)を、どの順番で解いていくのかが問われる。配点が低いが難問として知られる5択の問題を、あえて勘で答えるという受験生も多い。

中には、音声が悪いことを見越して30点分のリスニングを丸々捨てる受験生もいるから驚きだ。全て5択なことを考えると、全て勘で解いても期待値的には6点取れるわけなので、その他で高得点を取れるならそう悪い賭けではないかもしれない。

あまり意識されることはないかもしれないが、解答欄は模試の中でもこだわりをもって作られる。本番と同じサイズなのはもちろん、選択科目を選ぶ際に解答用紙の一部をちぎる部分まで再現されている。

特に気をつけてほしいのは国語だ。とにかく解答欄が小さい。あまりの小ささに、1行に2行書くことがないよう注意が書かれている。

文系の場合は、解答用紙の方眼紙の使い方にも戦略性が出る。問題用紙の空きページに下書き用の方眼紙があるのだが、向きが90度回転しているのだ。だから私は、解答用紙の空きマスに下書きを書き、あとで消すようにしていた。

模試は実験場だ。1問1問に真剣に向き合うのはもちろんだが、全体を見た上での戦略、時にはやや挑戦的なことを試せる絶好の機会なのだ。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク