AIエージェントの自律性よりも「できることを増やす」を重視

「AIエージェント」と聞くと、自律的に動くAIを想像しがちだが、ライオンが重視するのは「自律性」よりも「拡張性」だ。

一般に生成AIを本格活用しようとすると、「生成AIで処理→人間が別の操作→再び生成AIで処理」といった複数のプロセスが発生する。ライオンのAIエージェントは、生成AIと他のツールを連携させることで一連の流れをスムーズにし、生成AIができることを増やす(拡張する)という。

好例は、社内規定のチャットボットだ。「名古屋から通勤する場合の規定を教えて」というあいまいな質問でも、AIが背景を推測して新幹線通勤の規定を検索、さらにマイカー通勤の可能性まで提案する。人間の意図を汲み取り、ちょっと気の利いた回答をしてくれるのだ。

他にも、メールの作成、議事録の要約、調査やコード作成の支援など、全社共通の業務にAIエージェントを実装している。

技術力の前に「業務課題の整理」が、AI開発の成否を分ける

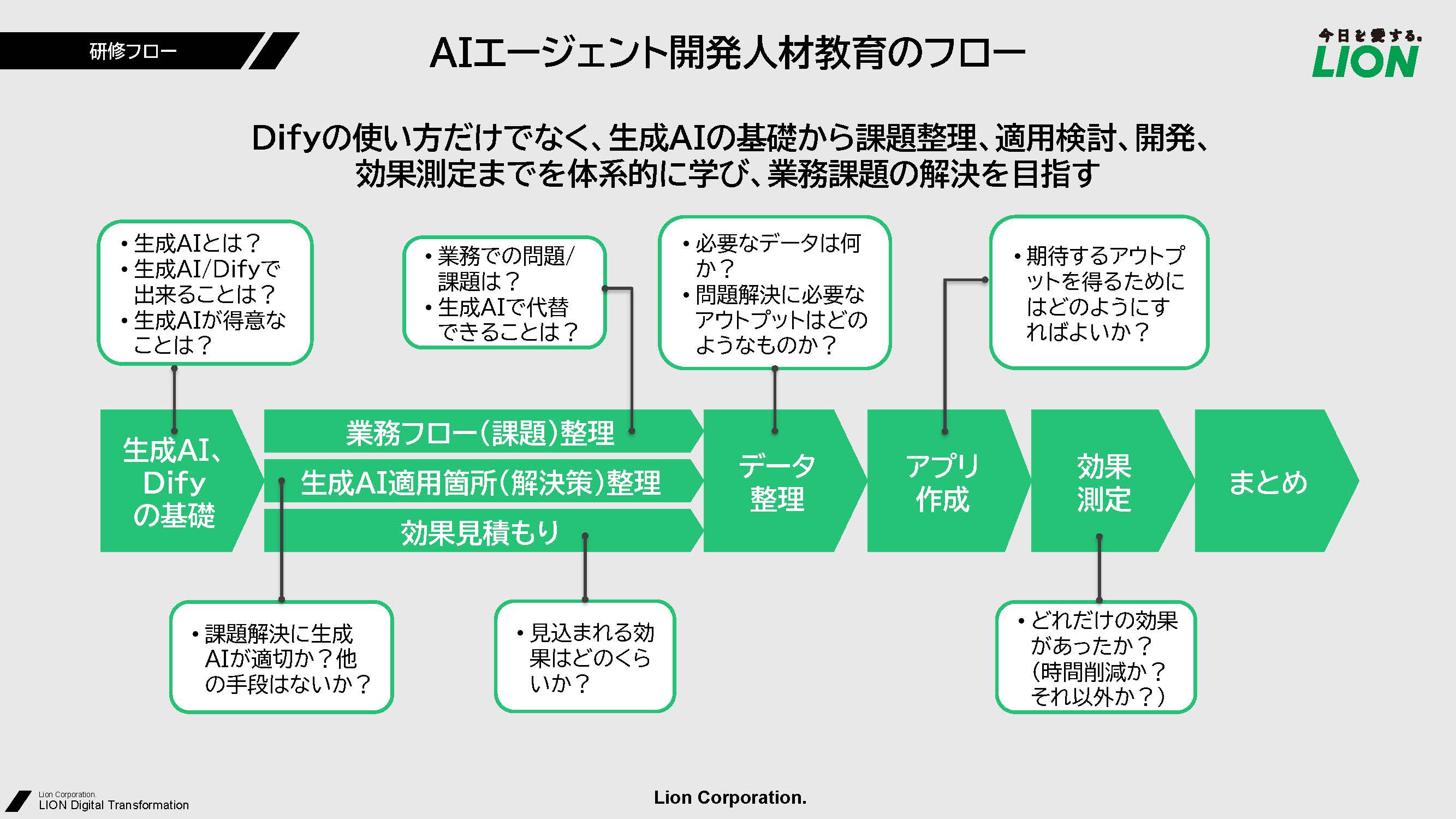

では、どのようにして、開発経験のないユーザーが自分の手で役立つAIエージェントを開発していくのか。ライオン独自の研修プログラムを覗いてみよう。

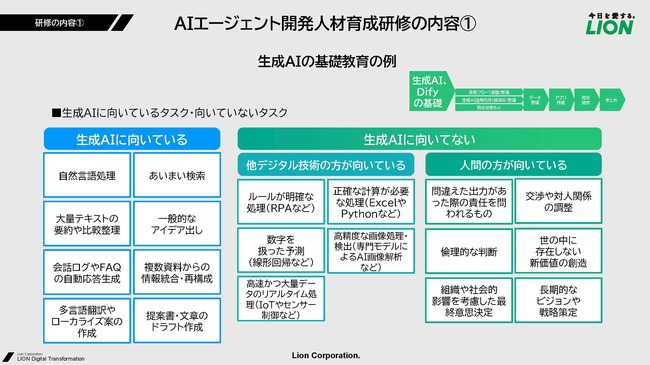

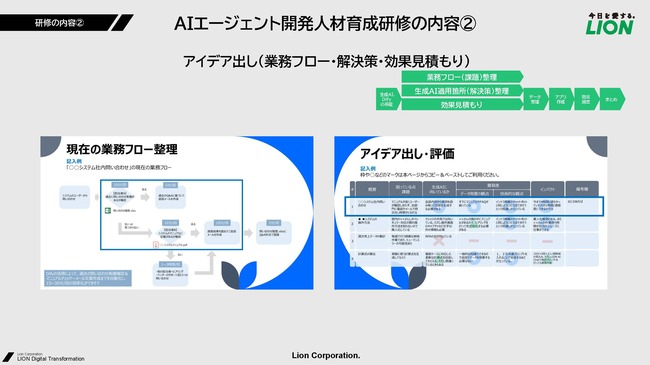

2カ月間の研修は、おのおのの業務課題を見つめ直すことから始まる。次に、その課題を解決するためのアイデアを「生成AIに向いているか」「難易度(データ用意の観点、技術的な観点)」「インパクト(見込まれる効果)」で評価する。中には人間の作業を変えるだけで解決する課題もあるし、RPAなど他のツールの方が適している場合もある。そうした点も踏まえて言語化・可視化し、冷静に判断する。

自分のアイデアを冷静に評価してみる(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示

自分のアイデアを冷静に評価してみる(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示

生成AIに向いているタスク、向いていないタスクを判断するときの観点(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示

生成AIに向いているタスク、向いていないタスクを判断するときの観点(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示

その上で、現在の業務フローを作成する。ここでは、5W1Hを意識し、なるべく詳細に書くのがポイントだという。特に人間の判断をともなう箇所は、判断基準を詳細に記載することで、アプリに落とし込みやすくなるそうだ。

業務フロー・解決策・効果見積もりを詳細に書き出してみる(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示

業務フロー・解決策・効果見積もりを詳細に書き出してみる(ライオンの資料より引用) 拡大画像表示