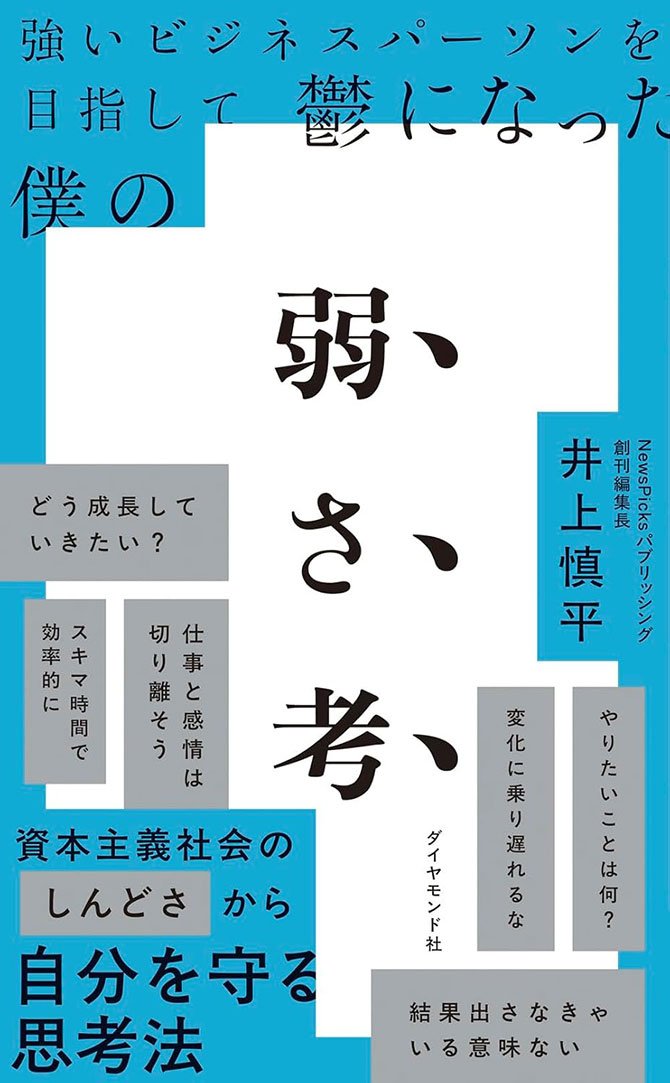

「言いたいけど言えなかったことを明確に言語化してくれた本」

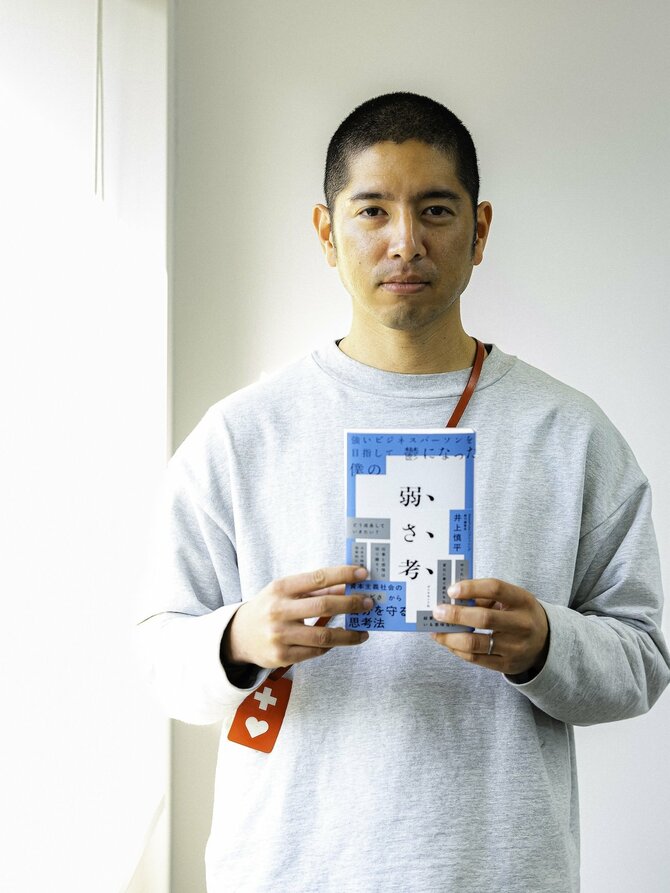

そんな読者の声が多数集まるのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。

本書から、アメリカと日本の「教育」を比較しながら、日本人の「仕事のしんどさ」の理由を明かした部分を紹介する。(構成/ダイヤモンド社・今野良介)

日本の教育と「ビジネスの論理」の決定的な違い

大まかな傾向として、アメリカの教育では、「因果関係は細分化することで理解可能・コントロール可能」と考えられ、日本では、「因果関係は複雑すぎて理解不能・コントロール不可能」と考えられている。

だから、アメリカでは未来に目的を設け、現在の最適な手段を選ぶという「未来からの逆算」思考が主流だ。

詳しい事例は『弱さ考』で紹介しているが、歴史の授業におけるシミュレーションゲームでも、結論ファーストを叩き込まれる国語の授業でも、「目的」ありきの逆算思考が一貫している。

一方、日本では、「どのようになったか」という、時系列そのままの「順算」の流れで世界を捉える視点が、こちらも歴史教育と国語の感想文の両方に共通している。

時間の流れが逆なのだ。

そう言葉にすると、まるで何かの膜がはじけたみたいにいろいろなものがクリアに見えるようになった。

未来からの逆算(逆因果律)のアメリカと、現在からのなりゆき(時系列)の日本。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

以前ビジネス系のイベントに登壇したとき、Q&Aタイムに印象深い発言をしてくれた参加者がいた。

しょうがない。僕たちは、未来からの逆算に文化レベルで慣れていないのだ。

それでも、脳の対応力はすごい。今日、僕たちは、かなり未来からの逆算ができるようになっている。

そこそこできてしまうからこそ、しんどいのだ。

僕たちは引き裂かれている。日本の教育の中で培われた「時系列的な時間観」と、社会に出ると急に影響力を増す「未来からの逆算的な時間観」とのあいだで。

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容の一部を編集して掲載したものです)

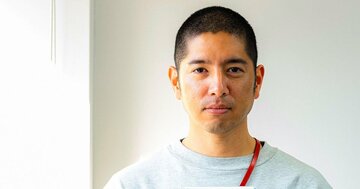

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。