まずは特別公開中の「先斗町歌舞練場」

先斗町歌舞練場(中京区)。近代建築の主流がレンガ造りからタイルへと移行した頃に建てられた

先斗町歌舞練場(中京区)。近代建築の主流がレンガ造りからタイルへと移行した頃に建てられた

『国宝』の撮影が行われた京都のロケ地で最もおすすめしたいのは、江戸に向かう東海道西の起点、三条大橋のたもとから南へ歩いてすぐの「先斗町(ぽんとちょう)歌舞練場」です。1927(昭和2)年、「関西建築界の父」武田五一を顧問とし、大阪松竹座や東京劇場を手がけた劇場建築の名手・木村得三郎(大林組)の設計により建てられました。

釘で引っかくように線を引き、表情豊かに仕上げたスクラッチタイル。白壁の土蔵に見られるような、かまぼこ状に盛り上げたなまこ壁風の装飾。宝相華の文様を描いたレリーフタイルや幾何学模様の窓など、和と洋を融合させ、百年近い時を経た今もなおモダンであり続ける名建築です。

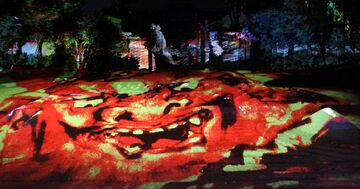

年2回、5月「鴨川をどり」と10月「水明会」の舞踊公演の期間外は通常非公開ですが、今年は9月30日まで、京都市観光協会主催「京の夏の旅」で特別公開されています。鉄筋コンクリート4階建ての館内のうち、玄関ホール、1・2階客席、蘭陵王(らんりょうおう)の舞楽面をモチーフにした鬼瓦の裏側を望む3階ホールなどが見学できます。事前予約不要で気軽に行けるうえ、現地ではガイドさんが随時案内してくれますので見応え十分。この貴重なチャンスは見逃せません。3連休を含む11日から15日はお休みとなりますのでご注意を。

この先斗町歌舞練場、劇中ではどのシーンかと言いますと…喜久雄少年が半二郎の妻・幸子(寺島しのぶ)と共にハイヤーに乗って訪れた大阪の「浪花座」として登場します!

先斗町通の北端から走ってきて先斗町歌舞練場の正面玄関で止まったハイヤーから降りた幸子と喜久雄が、楽屋に入っていくシーン。劇中で向かいにあった「玉うどん」は実在しませんが、先斗町歌舞練場の特徴的な外観はそのままに、六角形の窓の下の「先斗町歌舞練場」の名が「浪花座」に変えられていました(こうした美術スタッフの芸の細かさも見どころの一つです)。館内は、喜久雄や半二郎の楽屋としても撮影されたそう。

俊介と共に女形の人気役者への階段を駆け上がる喜久雄が、事故でケガを負った半二郎(渡辺謙)から代役に任命されたとき、由緒ある「血筋」ではなく「才能」で大抜擢された喜久雄の晴れ舞台『曽根崎心中』を客席から観ていた俊介(横浜流星)が、堪え切れず劇場の外へ出て、壁にもたれて打ちひしがれていたシーン。喜久雄の幼なじみで恋人でもある春江(高畑充希)が、そんな俊介の様子を察して寄り添い、二人連れ立って劇場を後にするシーン。

女形のコンビとして、良きライバルとして、互いに切磋琢磨(せっさたくま)しながら同じ時を刻んできた喜久雄と俊介が、それぞれの宿命を背負って異なる道を歩み始める、印象的なこれらのシーンが、ここ先斗町歌舞練場の玄関ホールで撮影されています。

吉沢亮や横浜流星も歩いた玄関ロビーのタイル。1枚だけ向きが異なるタイルを探してみよう。これからまだまだ発展していく余地のある「未完成」を意味するという解釈もある

吉沢亮や横浜流星も歩いた玄関ロビーのタイル。1枚だけ向きが異なるタイルを探してみよう。これからまだまだ発展していく余地のある「未完成」を意味するという解釈もある