真夏の夜の京都を彩るプロジェクションマッピング。高台寺(東山区)の夏の夜間特別拝観(8月1日~18日)では、今年も「妖怪」に出会えます(写真は過去画像) 写真提供:高台寺

真夏の夜の京都を彩るプロジェクションマッピング。高台寺(東山区)の夏の夜間特別拝観(8月1日~18日)では、今年も「妖怪」に出会えます(写真は過去画像) 写真提供:高台寺

祇園祭が終わると、学生の街でもある京都は夏休みに染まります。猛暑日続きの下、今年はあまりセミの声が聞こえてきませんが、夜は妖怪が街のそこここに潜んでいます。伝統の「百鬼夜行」からこの夏の“新顔”まで、猛暑を少し和らげてくれる京都の妖怪さんに会いに来てください。(らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部)

京都の怨霊ナンバーワンといえば……

夜、一人で行くトイレが怖かったのは、そこが闇に包まれていたからです。水木しげるの漫画以来、目玉おやじ、子泣きじじい、砂かけばばあ、ねずみ男にネコ娘、一反もめん 、そして鬼太郎。親しみやすい妖怪ばかりが思い浮かぶのは「ゲゲゲ」効果ですが、千年の都は、怨霊の類いから「百鬼夜行」の群れまで、心胆凍らせる物の怪(もののけ)に満ちています。

『源氏物語』の中では、光源氏の思い人である夕顔や、正妻葵の上への嫉妬が増幅した六条御息所が「もののけ(生霊)」と化し、彼女たちに取りついて死に至らしめました。嫉妬や無念な思いは、人を鬼にも怨霊にも変えてしまいます。

京都の怨霊ナンバーワンで衆目が一致するのは、政争に巻き込まれて大宰府に左遷され、非業の死を遂げた菅原道真公(903年没)でしょう。その無念は都人から「怨霊」として恐れられ、947(天暦元)年には北野天満宮(上京区)が創建されたほどです。『北野天神縁起絵巻』にはその模様が描かれていますので、一度ご覧ください。道真公をまつる天満宮は全国に1万2000社ともいわれ(諸説あり)、学問の神様としてあつく信仰されています。

北野天満宮では、8月2日から17日まで、無病息災を祈願する北野七夕祭が行われます。第58回でご紹介した御手洗川足つけ燈明神事の他、夜は七夕飾りと提灯に彩られた北野萬燈会も。タイミングが合えば国宝の御本殿石の間通り抜け神事(8~11日)にも。入試直前ではなく、夏期講習の今のうちから、しっかりと合格も祈念しておきましょう。

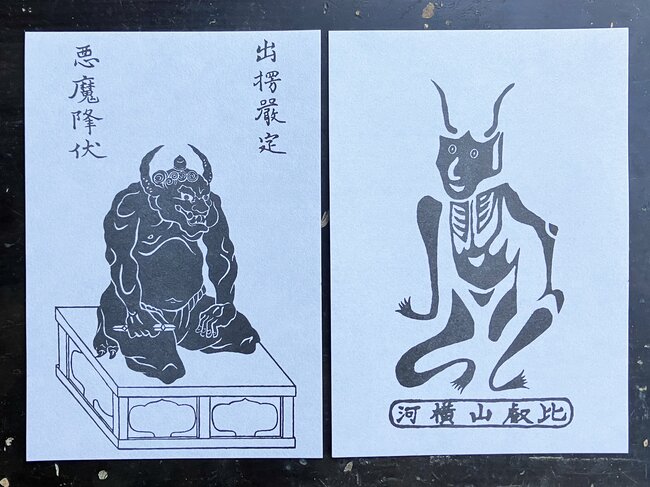

足かけ4年に及んだ新型コロナ禍の記憶も薄くなりつつありますが、疫病の蔓延(まんえん)は都人を苦しめてきました。鏡に自身の姿を映して疫病退散を念じ、骨ばかりの「鬼」の姿になってしまったと伝わるのが比叡山中興の祖として知られる慈恵大師良源です。その姿を弟子が版木に写しとってお札にし、世に広めたところ、パンデミックが鎮まったといわれています。1月3日生まれで元三大師とも呼ばれ、比叡山延暦寺をはじめとする天台宗の寺院では毎月3日が縁日ですから、「角(つの)大師」と呼ばれるお札をいただきましょう。

京都の鬼といえば、酒呑童子。都に現れては金銀財宝を奪い、女性や子どもをさらっていくとんでもない輩(やから)です。一条天皇の命を受けた源頼光(よりみつ)が家来の四天王(渡辺綱、坂田金時、卜部季武、碓井貞光)を従え、討伐しに大江山へ。頼光は酒を飲ませて酔いつぶれた鬼たちを斬り、その首を都へ持ち帰ろうとしますが、次第に重さが増し、やむを得ず大江山のふもとに埋めたという伝説も残ります。

秋には「大江山酒呑童子祭り」(福知山市)も行われます。源頼光が襲われ、伝家の宝刀「膝丸」(ゲーム「刀剣乱舞」で有名になりましたね)で撃退したという土蜘蛛(つちぐも)ゆかりの場所は、北野天満宮の南に接する東向観音寺(上京区)の土蜘蛛塚の灯籠と、船岡山に近い紫野の上品蓮台寺(北区)にある源頼光朝臣塚です。天満宮の七夕祭と一緒に巡ってください。

比叡山延暦寺で授かれる元三大師(角大師)の護符

比叡山延暦寺で授かれる元三大師(角大師)の護符