『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第84回は、学生における「自分に合った戦略」について考える。

「どこを受けるか」の先が見えているか?

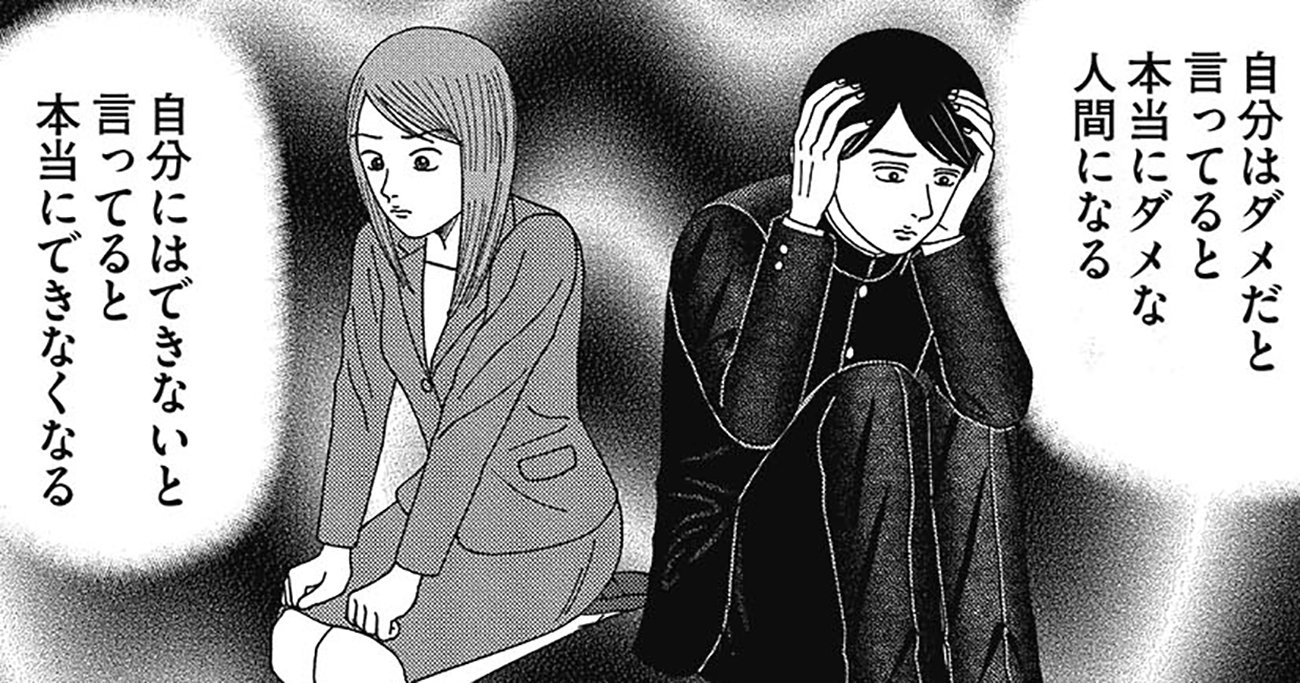

初めて東大模試を受けた早瀬菜緒は、あまりの難しさに自信を失ってしまう。そんな早瀬に対して東大合格請負人・桜木建二は、「自分に合った戦略で戦うこと」が重要だとアドバイスをする。

「自分に合った戦略で戦うこと」は、受験の中に限った話ではない。そもそも受験をするかどうかの話もそうだ。

私立中高一貫男子校で育った私は、大学受験というのは、毎日の朝礼のように通過して当然のものだと思っていた。高校のゴールは大学だし、大学のゴールは就職、そう思い込んでいた。

だが、最近その思い込みが揺らぎつつある。教育に関するイベントに顔を出したり、高校生と話をする中で、「大学に行く必要があるのか」「なんのために学んでいるのか」と考えている人たちを多く見かけるようになったからだ。

興味深いことに、彼や彼女らは決して勉強が嫌いなわけではない。「数学が将来何の役に立つのですか」と冷笑しているわけでもない。むしろ、何かを学びたい欲求であふれている。

その上で、塾業界にリードされる形での受験戦争が、果たして自分に意味があるのだろうか、という疑問を抱いているのだ。

その思いは、多くの場合、時間に逆らえきれず受験の波に飲まれていく。一方で、その矛盾に耐えきれず不登校になったり、退学したりする生徒もいる。

「自分のやりたいことはなんだろうか」という問いに真剣に向き合う機会があまり設けられていないように感じる。「どの大学を受験するか」という選択が迫られるはずの受験が、合格するための方法論に終始するあまり、かえって先延ばしにされてやいないだろうか。

「大学のパターン化」による弊害

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

大学に入学した後もそうだ。満を持して東大に合格したけれど、いざ入ってみると自分のやりたいことに悩む人は、思いの外多い。自己実現のために休学する人や、あるいは休学して自己実現を考える人もいる。これは何も今に限った話ではないだろう。

だが、就職活動の早期化などで、入学したらすぐにインターンや「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を求める風潮が強い中、「悩む時間」が確保されているのか、という疑問はつきない。そもそも、悩む手前で就職活動に誘い込んでいるような気さえする。受験と構造は同じだ。

経済格差や男女格差など今なお課題は残るものの、多くの人が大学という高等教育に触れられるようになったのはいいことだ。大学に入ることで人生の指針が見えてきた人も多いだろう。

だが、大学進学に至るプロセスや、大学での過ごし方がパターン化されすぎているように感じる。もう少し破天荒な高校生活・大学生活があってもいいはずだ。

大学に行かない形での自己実現が広まることは、「大学に行く」という意思決定のコストを高くし、高等教育の価値を高めることにもつながるはずだ。IT技術の発展により、若者と社会の距離が近づく中で、受験産業・就活産業にリードされない形での進路の多様化が求められている。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク