『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第85回は、「若者の投票率」について考える。

世界的に見ても「若者の投票率」は低い

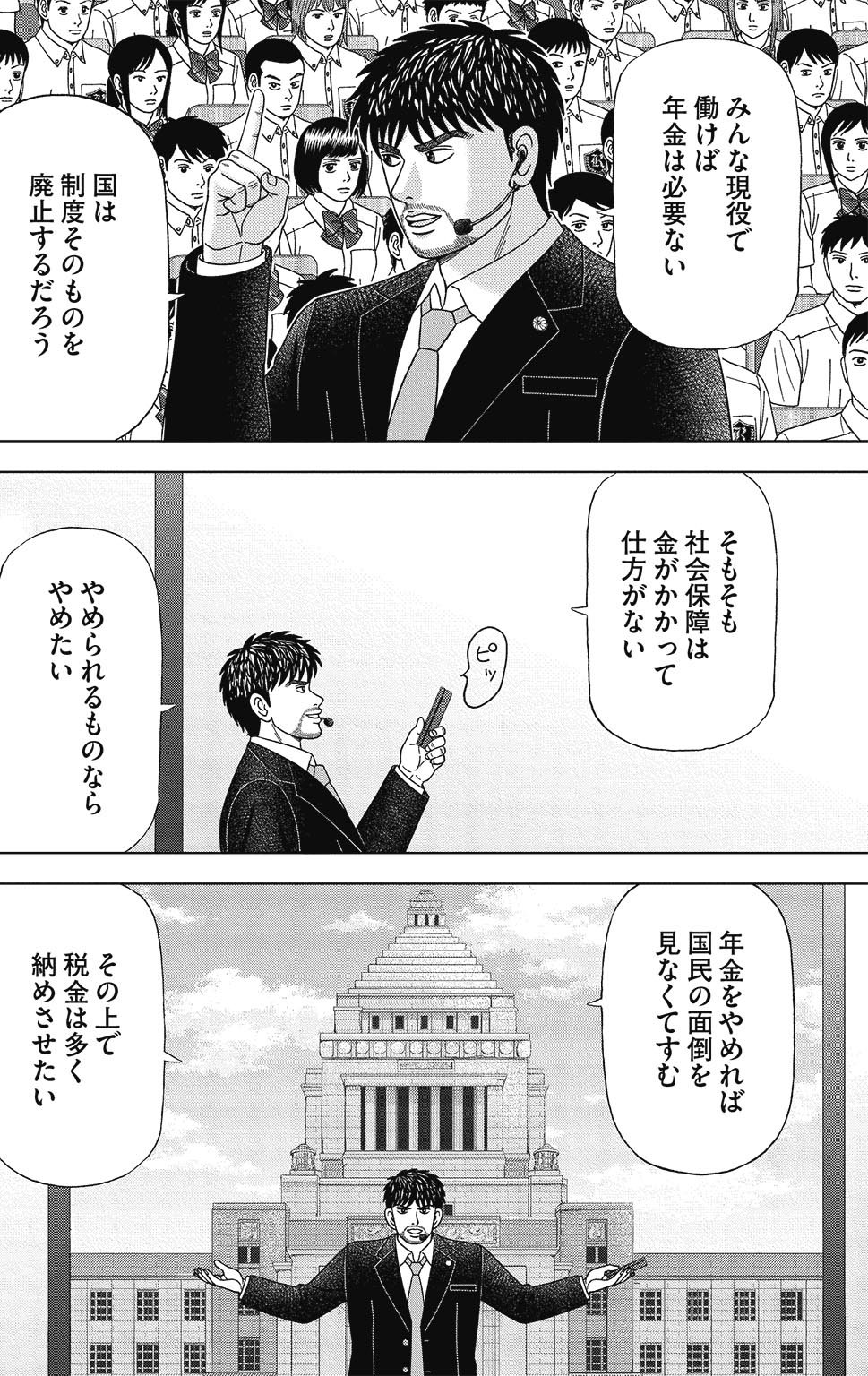

東大合格請負人の桜木建二は、龍山高校の学年集会で生徒たちにこれからの生き方についてゲキを飛ばし、自分の権利を主張することの重要さを訴えた。

生きるための権利を主張する――。その権利の代表としてしばしば話題に上がるのが投票権だ。しかし、日本において若者の投票率は低いままである。

今更指摘するまでもないことだが、2024年の衆議院議員選挙の投票率は、10代が39.4%、20代が34.6%であり、それぞれ年代別のワースト2位、1位だ。

しかし、この投票率の低さを「若者のみの問題」と捉えるのは軽率だ。

若者の投票率が低いのは今に始まった現象ではない。年齢が上がるにつれて投票率がおおむね高くなるのは、総務省公式サイトで統計が確認できる1967年以降、変わらぬ傾向である。

つまりどの世代においても、20代の頃は投票しなかったけど、年をとるにつれて投票する、という人が増えているのだ。

そして、世界的に見ても若者の投票率は相対的に低い。アメリカやイギリスでもそうだし、投票率が80%を超えることで知られるスウェーデンもそうだ。

この減少傾向を端的に説明するのなら、「年齢が上がるにつれて経験するライフイベントが増え、社会との接点=政治との接点が多くなるから」という仮説が立てられるだろう。

要するに、「若者の投票率が低い」のは当たり前だと考えられる。となれば、上げるべきは若者の投票率のみならず、全世代の投票率である。

「政治への関心」高くなくても投票へ行く国

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

では、全世代の投票率を上げるにはどうすればいいだろうか。

そのヒントとなる興味深いデータがある。先述のスウェーデンなど北欧の国々では、国政選挙の投票率は8割を超えるのに対して、欧州議会選挙の投票率は4割〜6割とそこまで高くない。つまり、「何が何でも選挙にいく」というわけではないのだ。

さらに、スウェーデンでは政治への関心が格段に高いわけではない。2014年というやや古いデータではあるが、世界各国を対象にした国際社会調査プログラム(ISSP)による調査では、政治に「非常に関心がある」「ある程度関心がある」と答えた割合は、なんと日本よりも低かった。

だがスウェーデンでは、「政府が市民のことを見てくれている」という意識が高い。同調査では「一介の市民が考えていることを政府はあまり気にかけていないと思う」という問いに対して、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と答えた人は、日本の半数近くとなっている。

こうした意識は、集団に属する参加者の意思を尊重する制度の中で、はぐくまれているように思える。具体的には、保護者・学校・生徒が対等に学校運営について協議する「学校協議会」や、選挙期間中に候補者と有権者が対話する「選挙小屋」などだ。

民主主義が草の根に根付いていれば「政治について理解せずに投票するべきではない」という意見もあまり意味をなさない。

もちろん、選挙の方式や国政の仕組み、文化的習慣など、日本と異なる部分は多いため、北欧のシステムを安易に輸入すべきだとは思わない。

だが、若いうちから意思を示す機会や、その意思を実現させる機会を与えることで、熟慮と責任を伴う意思決定のあり方を学ぶことは、教育機関の使命なのではないだろうか。

若者の政治関心が低い、と嘆くのではなく、若者を出発点とする全世代の政治関心度をあげていくことが求められている。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク