『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第86回は、「ペーパーテスト」の持つ意味を考える。

ペーパーテストが担保する“最大の価値”

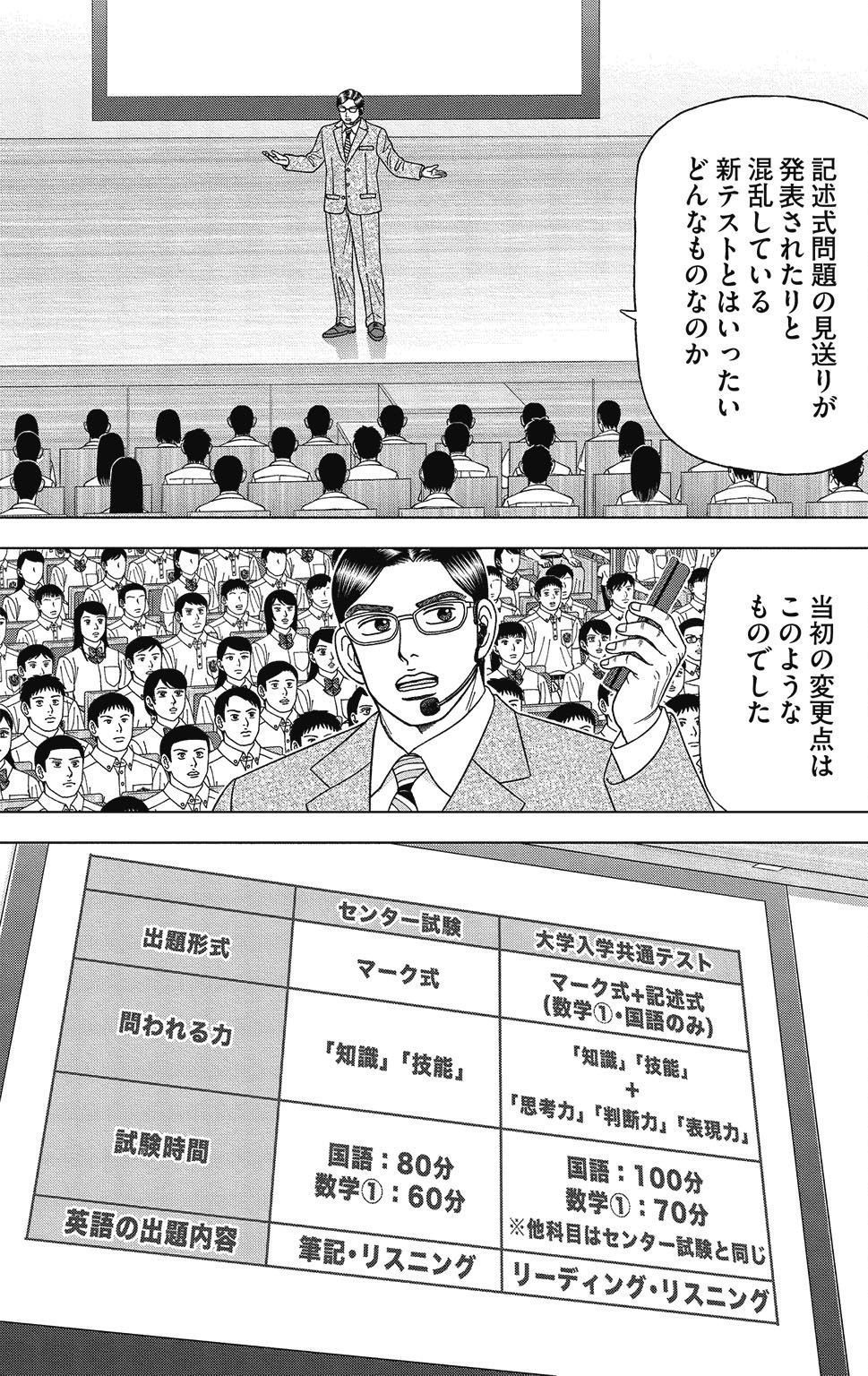

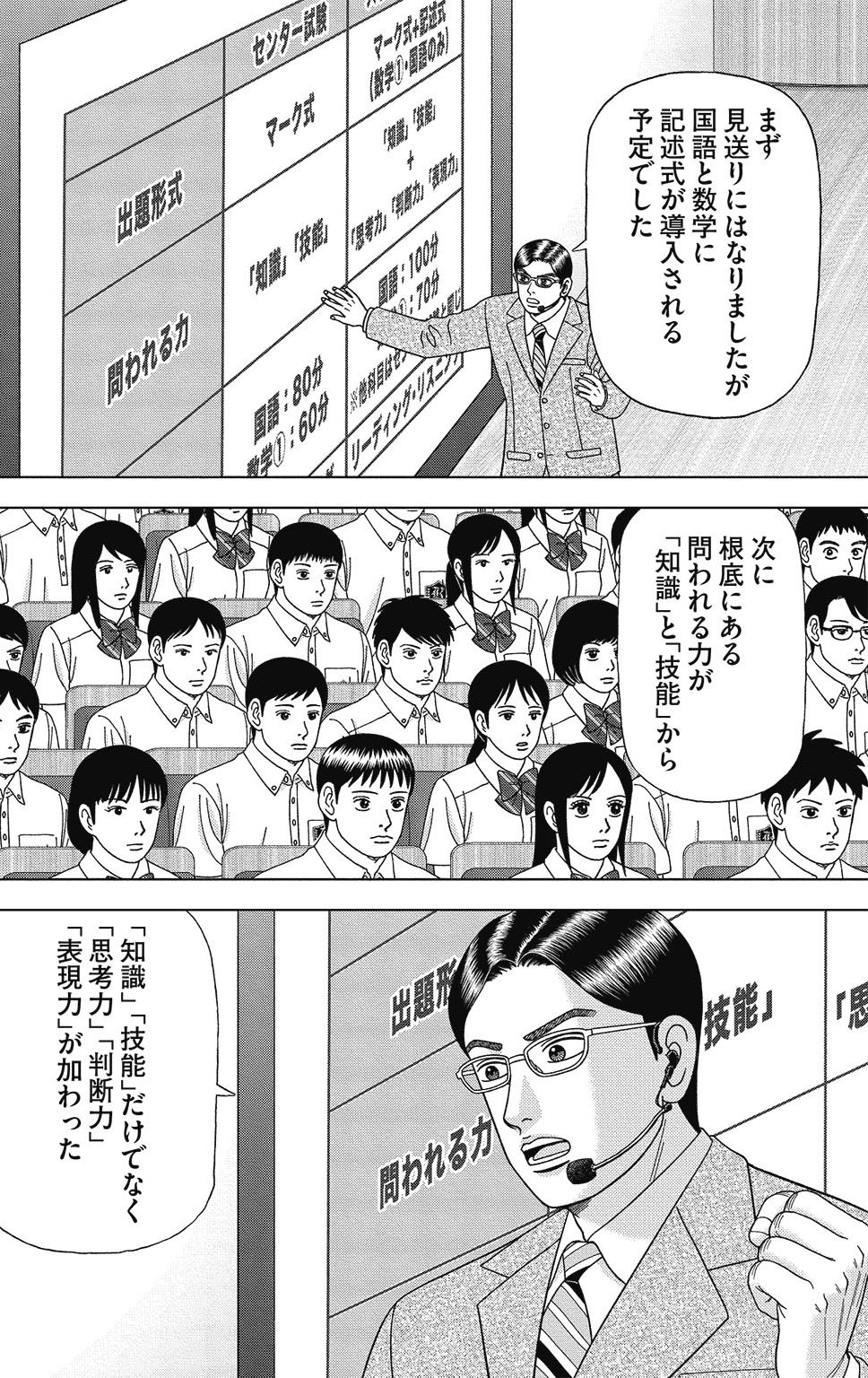

龍山高校教師の高原浩之は、全校集会で大学入学共通テストの説明をする。高原は、事前に東大合格請負人・桜木建二から共通テストの対策についてアドバイスを受けていた。

ペーパーテストという言葉は、しばしば「受験の弊害」の象徴として批判の矢面に立たされる。点数のみで人格まで評価されるような風潮、暗記に偏重した学習、そして若者の創造性を奪う元凶である――と。

しかし、そのステレオタイプな批判は、果たして的を射ているのだろうか。

まず前提として、現代の大学入試、特に共通テストにおいて「暗記だけで解ける問題」はほとんど存在しない。特に国語、数学、英語といった主要教科では、提示された情報を素早く正確に読み解き、論理的に再構築する能力が問われる。

これは知識の量よりも、むしろ情報を処理する「思考の体力」を測る試験だ。理科や社会にしたって、暗記が前提でこそあれメインではない。複数の選択肢から1つを選ぶ形式だが、人物や現象の名前を答えさせる問題は少ない。

そして何より、ペーパーテストが担保する最大の価値は「公平性」にある。家庭環境や地域、個人の持つストーリーといった背景に左右されず、全ての受験生が「答案」という同じ土俵の上で評価される。

もちろん、そこに至る学習環境を提供できるかという観点から見ると、完璧に経済格差を排除することは不可能だが、それでも公平性はある程度担保されている。50万人という受験生を、全く同じ採点基準で1度にさばき切るための唯一無二のツールだ。

イタチごっこで損なわれる「純粋な思考力」

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

実際、東京大学の学校推薦型選抜でさえ、共通テストでおおむね8割以上という高いスコアが事実上の足切りラインとして機能していることからも、人物評価型の選抜の根底に、ペーパーテストで測られる確かな基礎学力が求められていることが分かる。

しかし、問題は、生徒や先生が、このペーパーテストを絶対視してしまうことにある。

桜木が言うように、大学側が思考力を問う良問を出題しても、塾や学校がそれを徹底的に分析し、瞬く間に「解法パターン」へと落とし込んでしまう。問題を分析するのは生徒ではなく、ビッグデータを持っている塾や学校だ。

このイタチごっこの結果、本来測るべきだったはずの「純粋な思考力」は、訓練によって獲得可能な「得点力」へと姿を変えていくのだ。テストの点数を取ること自体が最終目的と化した時、学びは本来の輝きを失い、単なる苦行へと成り下がるのではないか。

ペーパーテストという手段を通して思考力を鍛えることは当然だが、それ以上に、常に「ペーパーテストのその先」を考える必要がある。なぜ大学で学ぶのか。その学問を通して、社会とどう関わっていきたいのか。

ペーパーテストは、それ自体が悪なのではない。それを「目的」と誤解し、思考停止に陥ってしまう我々の側にこそ、問題の本質がある。この強力な「手段」との適切な距離感を、生徒と共に考え続けることが塾や学校に求められている。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク