「AI産業革命が起きる」ChatGPTの登場でDX戦略を転換

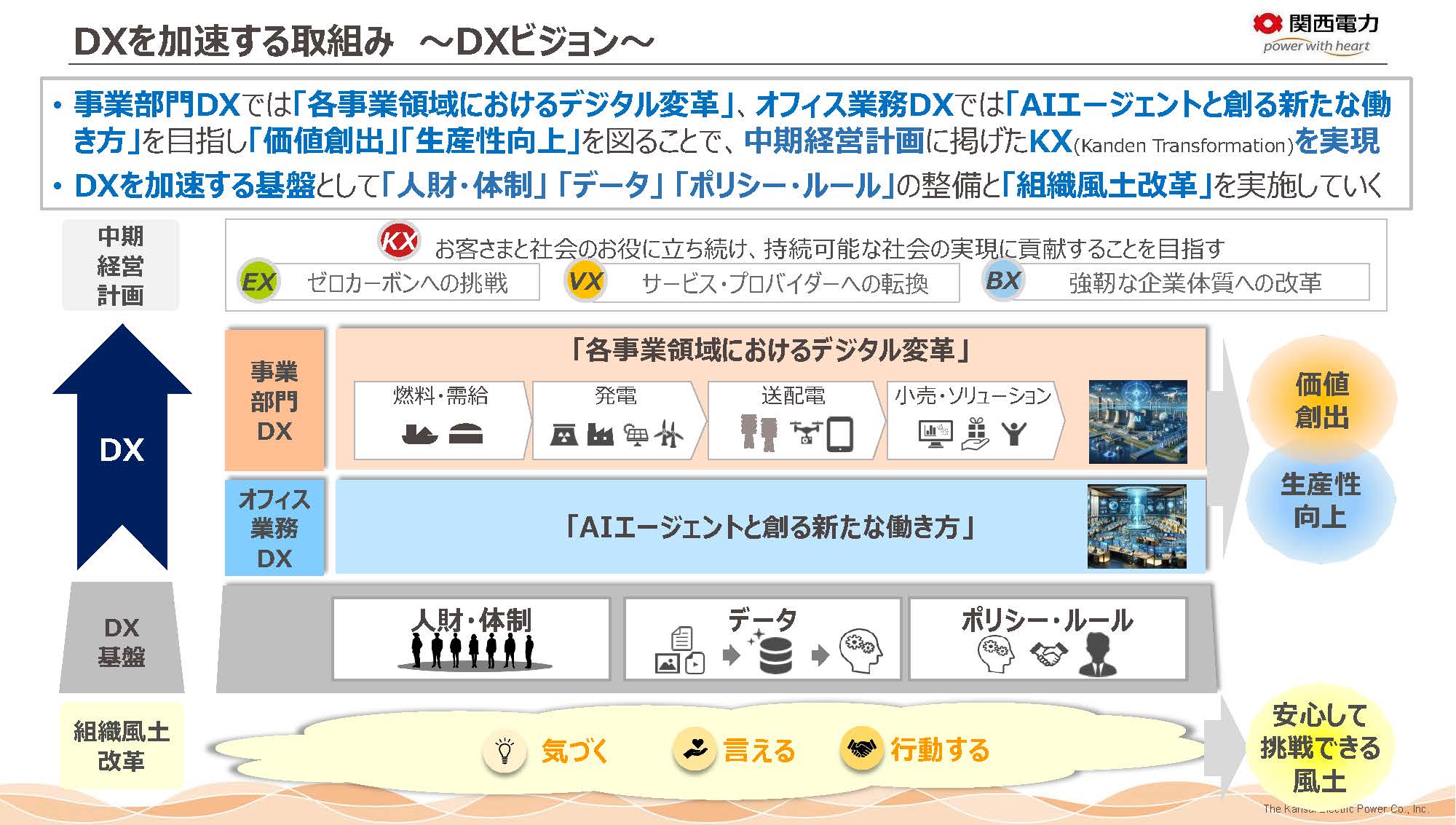

AI活用がさらに本格化したのは、2022年11月、ChatGPTの登場がきっかけだ。上田氏は「AI産業革命が起きると直感した」という。仮にそれが2030年に訪れるとして、そのとき関西電力はどんな姿になっているのか――この妄想から逆算して戦略を描き直したのが、「各事業領域におけるデジタル変革」と「AIエージェントとの協働」を目指す、現在進行中のDXビジョンだ。

2030年には「デジタル発電所」になっているのでは、という予測も。AIロボットが巡視点検や予兆検知を担い、運転員はAIに問いかけるだけで、瞬時に必要な情報を得られる。最終的な運転停止や起動判断は人間が行うが、その判断に必要な情報収集と分析はAIが担う世界だ 引用元:関西電力 拡大画像表示

2030年には「デジタル発電所」になっているのでは、という予測も。AIロボットが巡視点検や予兆検知を担い、運転員はAIに問いかけるだけで、瞬時に必要な情報を得られる。最終的な運転停止や起動判断は人間が行うが、その判断に必要な情報収集と分析はAIが担う世界だ 引用元:関西電力 拡大画像表示

上田氏が今もっとも意識しているのは、図の一番下の「組織風土改革」だ。「いくら頑丈な建物を造っても、土地が脆弱(ぜいじゃく)では成り立たない。安心して挑戦し、安心して失敗できるような風土でないと、上に立つ人も生きない」(上田氏)

JTCの殻を破り、AIファースト企業へ

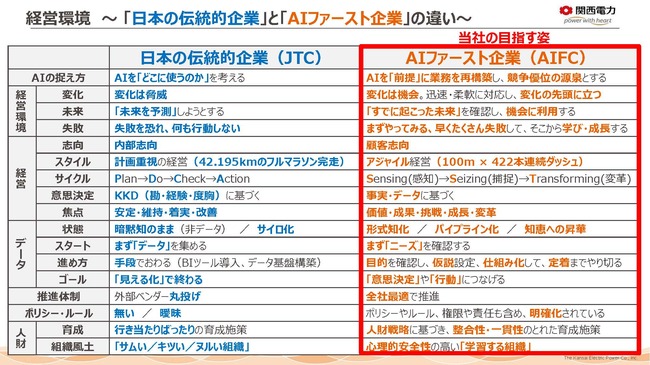

関西電力は、「JTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)」から「AIファースト企業」への転換を宣言した。JTCとは、伝統的な日本企業のことで、旧態依然として変化を嫌う組織を揶揄(やゆ)するスラングでもある。

AIファースト企業とJTCでは、AIに対するアプローチが根本的に異なる。JTCは既存の業務プロセスありきで「どこにAIを当てはめるか」を考える。一方AIファースト企業は、AIがあることを前提に業務を再構築し、競争優位の源泉とする。

経営スタイルも正反対だ。JTCは綿密な計画を立て、着実に実行するフルマラソン型。しかし変化の激しい現代では、走っている最中にゴールが変わることも珍しくない。AIファースト企業は、「まず試してみて、うまくいかなければ軌道修正」を高速で繰り返す。100メートルの全力疾走を422回繰り返して、42.195kmを走るイメージだ。つまり、AIファースト企業にとって重要なのは、完璧な計画ではなく圧倒的なスピードということになる。

JTCとAIファースト企業はきれいに真逆 引用元:関西電力 拡大画像表示

JTCとAIファースト企業はきれいに真逆 引用元:関西電力 拡大画像表示

では、どうすればJTCからAIファースト企業になれるのか。上田氏は、心理的安全性の担保にそのヒントが隠されているという。

『心理的安全性のつくりかた』(石井遼介・著)によると、組織風土とは「過去の組織における『きっかけ言葉』→行動→『みかえり言葉』の記憶」だという。「まずやってみたら」と背中を押す言葉と、「ええやん!」「素晴らしい!」と承認する言葉を重ねることで、人は「またやってみたい!」と意欲が湧き、挑戦する文化が育つ。

しかし、失敗を責める悪いみかえり言葉を重ねれば、人は「二度と挑戦なんかするものか」と消極的になるだろう。上田氏は、「これを知ったとき、いい組織風土の正体が分かった気がした」という。