様子見していた層も立ち上がる、挑戦する組織風土のつくり方

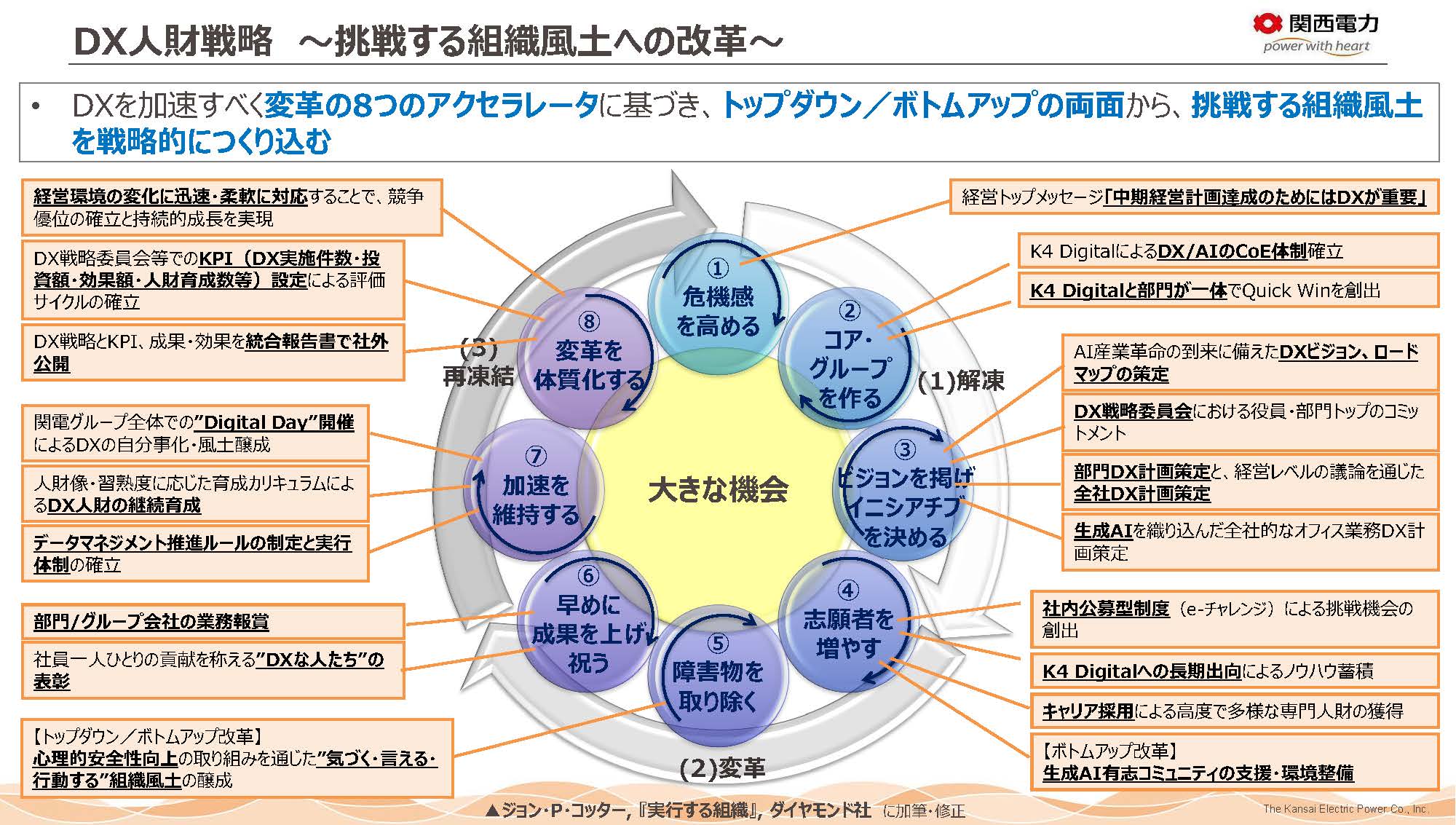

挑戦する組織風土をつくるために、上田氏が参考にしたのは、経営学者ジョン・P・コッターの「変革の8つのアクセラレータ」だ。

最初は危機感を高め、機会を捉える。「トップが危機感を語り、ビジョンを策定して専門チームを組成する」といったことがこれに当たる。難しいのはその後だ。志願者を増やし、その人たちが行動する上での障壁を取り除き、成果を祝って表彰する。これをとにかく繰り返すことで、最初は様子見していた層が「自分もやってみようか」と動き始める。

「組織風土は戦略的に作れる」と上田氏は話す 引用元:関西電力 拡大画像表示

「組織風土は戦略的に作れる」と上田氏は話す 引用元:関西電力 拡大画像表示

関西電力では今、この理論通りの動きが起きているという。若手が自発的に生成AI勉強会を開催し、ナレッジを共有し始めたのだ。上田氏は「危機感よりも好奇心や成長意欲、楽しさが原動力になっている」と見ている。さらに、こうしたボトムアップの動きを経営層の視界に入れ、承認・評価することで、その輪が組織全体に広がりつつあるという。

初対面から数日、OpenAIとの異例のスピード連携を可能にしたのは

こうして戦略的に醸成された組織風土が、OpenAIとの異例のスピード連携を可能にした。上田氏は「OpenAIとの協働を通じて、AIファースト企業の革新性とスピードを身につけ、自分たちの当たり前にしていきたい」と期待を込める。

その第一歩として、関西電力はOpenAIの法人向け生成AIサービス「ChatGPT Enterprise」をまずは4000人に展開。経営層やDXを担う人材を中心に導入を進めていく。トレーニングやワークショップの研修は、OpenAIが全面協力しているという。

投資判断から会議まで、経営のあらゆる場面にAI投入を計画

具体的な成果はすでに現れている。特に興味深いのは、経営の意思決定支援にAIエージェントを活用している点だ。

例えば、投資案件を評価する会議では、付議案件の資料を読み込ませるだけで、AIが冷静にリスク分析を実施する。過去のリスク評価や意思決定の内容、最新の環境変化を踏まえ、「こういうリスクがある」「○○について書かれていない」「投資対効果が出るので大丈夫」といった判定を自動で行う仕組みだ。このPoCはすでに完了し、実用化を待っている状態だという。

将来的には、AIエージェントを交えて会議ができるシステムも構想している。従来の会議は、忖度(そんたく)が働いて上層部や声の大きな人の主張に流されることもあった。構想中のシステムでは、案件に対して「積極的AI」と「保守的AI」がそれぞれの立場から意見を述べる。議事進行AIが「こういう観点がまだ出ていないようですが」と議論を促進し、要約やネクストアクションの明確化もしてくれる。参加者は、多角的な情報をもとに意思決定できるようになる。

また、大事な企画・提案の前の「壁打ち相手」として、AI社長、AI部門長、そして多様な消費者エージェントや国民エージェントの開発も計画している。これを使えば、「非の打ちどころのない案」を持って本番に臨めそうだ。