「あんよね、御行には、てげ感謝しちょります。学生時代は御行の独身寮に住んじょってん。今じゃ考えられんっちゃわ?高田馬場支店の3階が独身寮になっちょって、毎晩麻雀して、毎晩飲みかた!いかったあ。まっこち、いかったあ」

「そうだったんですか。昔はなんでもありだったんですね」

「早大に合格したこつ先代の社長から知りよった当時の支店長さんが、本店に掛け合ってくれよって。下宿先決まるまでの約束やけん、さっち居心地良かもんで2年も住んじょったん。そん頃の皆とは今でも付き合っちょるよ。ゴルフも毎年やっちょりますよ。だかいですよ、御行に足を向けて寝られん恩義があるかいね。そうやろ?」

社長の口から「恩義」という台詞を聞いたとたん、軽率な質問をしたことが恥ずかしくなったのだろう。諏訪君の表情が引き締まった。

支店を存続すべきか否か

数字だけでは判断できない重み

そして、今。

他のメガバンクが撤退した町にM銀行だけが残っているのは、築き上げた「信頼」や「恩義」、時には「負の遺産」を引き継ぎ、それらの重みを理解しているからではないか。

融資残高の大小が取引のランクを決めるようになり、すべてを効率化し、AIが最適な融資先を瞬時に選別し、利益率の低い地方支店を廃店する。それが合理的な判断であることを、頭では理解している。

だが、M銀行の前身である旧行が支援したエクセレント・カンパニーのように、未来の成長を秘めた地場産業が、見向きもされずに消えていくかもしれないのだ。

東京や大阪の支店が、新規顧客を求めて看板を頻繁にリニューアルするのとは対照的に、地方支店の看板は、その支店がこの街で紡いできた歴史そのもの、いわば「支店のシンボル」だ。そこには人々の苦労や喜び、そして恩義が刻まれている。

看板は、過去の栄光を映し出す遺物ではない。時代の波に逆らい、それでも地域との「縁」を大切にしようとする、M銀行の静かな矜持を示している。

そして、その静かな光の下に、シャッターの閉まった商店街や寂れた街並みが広がっている。それでもなお、この街に残り続けていく。

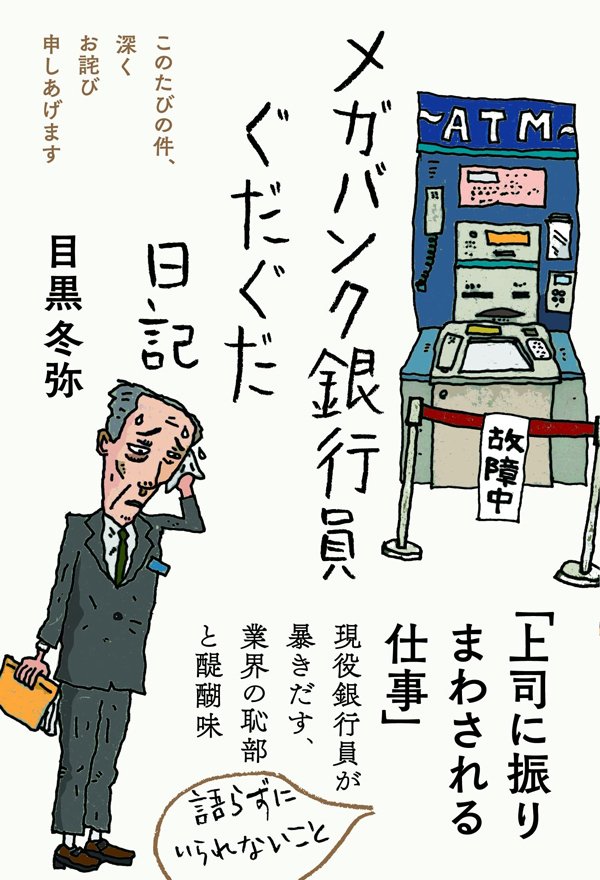

『メガバンク銀行員ぐだぐだ日記』(三五館シンシャ)

『メガバンク銀行員ぐだぐだ日記』(三五館シンシャ)目黒冬弥 著

そして、「宮崎中央支店後援会」は名称こそ変わったものの、M銀行に統合後の今も引き継がれ、定期的に開催されている。そのうち、設立130周年行事が行なわれるかも知れない。

本部の経営陣は、地方支店の支店長たちに特別なミッションを与えている。

「お前自身の目で、その支店を存続させるべきか、撤退するべきか、見極めてこい」

この言葉は、採算性という合理性と、恩義という非合理性の間で揺れ動く支店長たちの苦悩を物語っている。彼らは、単なる数字の報告者ではない。この街に残り続けるかどうかの最終的な判断を下す、歴史の証人であり、決断者なのだ。

(現役行員 目黒冬弥)