当時一般的でなかった玄米や豆乳などの自然食を推奨し、炭酸飲料やアルコール、タバコなどの嗜好(しこう)品は禁止した。選手夫人を集めて栄養学の講習も行うなど、食生活の管理を徹底したのである。

また最新式のウエートトレーニングを導入し、選手の基礎体力向上を図り、練習では「当たり前のことを当たり前にやれば勝てる」という信念のもと、基本動作の反復を重視。ベテランや外国人であっても特別待遇は許さず、全選手横一線の競争を促した。

戦術面ではヤクルト、西武時代ともに先発、リリーフの分業制を取り入れ投手力を整備し、守備重視の守り勝つ野球を志向した。

西武が初優勝した昭和57年のプレーオフ前には、守備に難のある日本ハムの守護神・江夏豊対策としてバント練習を徹底し勝利を引き寄せるなど、その采配は的確だった。

グラウンド内外にわたるトップダウンの管理は選手からの反発もあったが、チーム成績向上に結びついたのは事実。広岡の「管理野球」がプロ野球界に新たな価値観をもたらしたのは間違いない。

勝利と引き換えに反発を生む

広岡の指導は劇薬だった

広岡の方針へ反発を示したのは東尾修や大田卓司らベテラン選手が中心だった。西武移籍後も広岡の管理に服さず「一匹狼」を貫いた江夏はシーズン途中で二軍降格、オフには自由契約になっている。

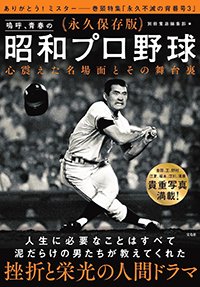

『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』(別冊宝島編集部 編、宝島社)

『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』(別冊宝島編集部 編、宝島社)

また広岡はたびたび選手の批判を口にしたが選手に直接伝えるのではなく、新聞記者に語ることで間接的に伝えるという手法に多くの選手が不満を抱いた。広岡は選手批判を「奮起を促すため」としたが、反発心を力に変えるやり方には限界があった。

さらに広岡自身が自然食を推奨しながらも、肉食で痛風を患い、昭和60年のシーズン途中に療養のため現場を離れたことは言行不一致として揶揄された。

このような矛盾が生まれると、広岡式トップダウンのマネジメントは選手や関係者の間に不信感を生んだ。

広岡の監督在任期間はヤクルトで2年半、西武では4年。ともにフロントと対立し、事実上の「解任」という形でチームを去っている。

弱小チームへの荒療治とも言える広岡の「管理野球」は短期的には成果が出ても、長期政権をもたらすためのマネジメントではなかったと言えそうだ。