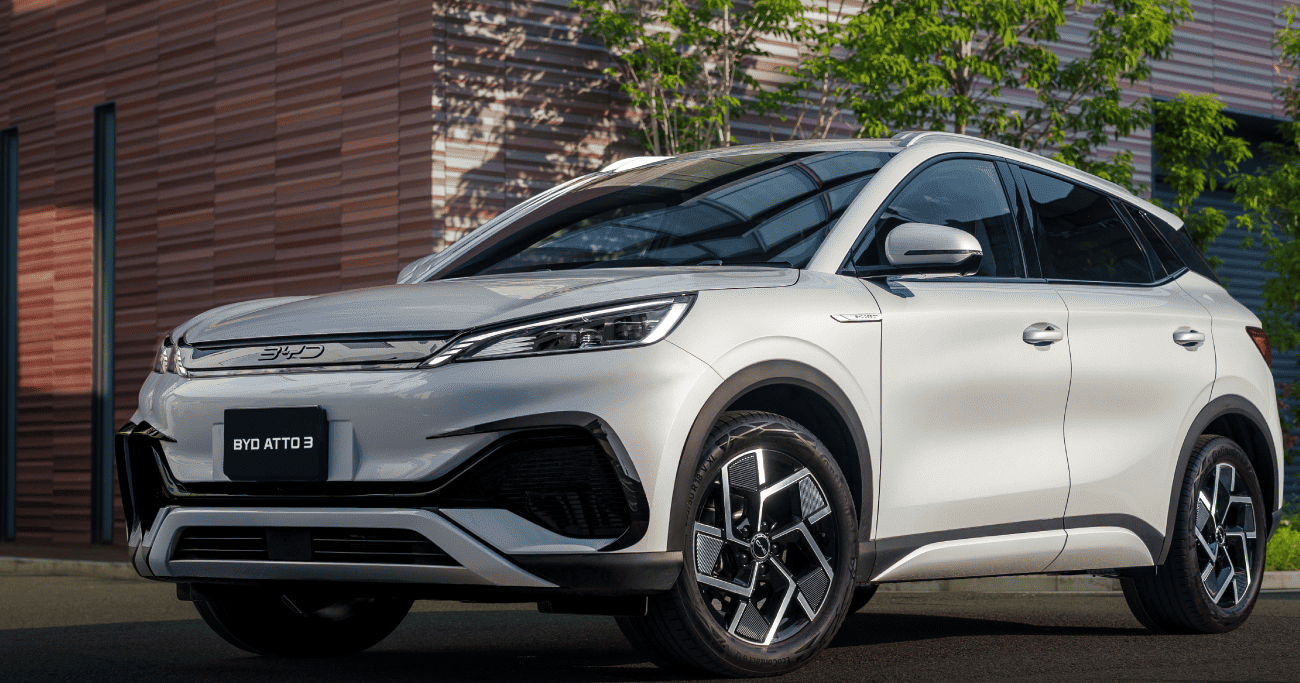

Photo:BYD

Photo:BYD

中国の自動車大手BYDが、習近平政権が出した新規制の影響で、シェア拡大戦略に転換を迫られている。グローバル展開で主戦場の東南アジアにおいても、成長の足かせになりそうだ。トランプ関税の影響も含め、中国EVと日本車の行方を取材した。(ジャカルタ日報共同創業者・編集長 赤井俊文)

BYDの東南アジア戦略は

一見すると“完璧”だが…

中国のEV(電気自動車)最大手、BYDの東南アジア戦略に暗雲が立ち込めている。習近平政権が6月、取引先企業への支払いを「納品後60日以内の決済」とする新しい規制を施行したからだ。平均4カ月(120日)前後と言われる中国自動車業界の支払期間(掛け金回収期間)は半減した。約束手形を実質的な“無利息の借り入れ”としてきた資金調達モデルは、大きな転換を迫られている。

BYDの世界販売台数は2024年に427万台(前年比41.3%増)に達し、ホンダや日産自動車を追い抜き、世界7位にのし上がった。25年には年間550万台の販売目標を掲げている。これは米フォードを上回り、米GMの背中が見えそうな数である。グローバル展開を加速させる中で、力を入れるのが東南アジアだ。

BYDの東南アジア戦略は一見すると“完璧”だ。24年夏にタイのマザー工場が開業し、完成車の製造輸出ハブとなった。次いで25年内の開業を目指してカンボジア工場を建設中。続いて26年初頭にインドネシアでも工場を開業予定だ。インドネシアはタイと同規模となり、さらにバッテリー製造輸出ハブになる重要計画だ(詳細は後述)。そしてマレーシアやベトナムでも工場計画が報じられ、まさに工場建設ラッシュとなっている。

販売はタイを軸に各拠点が横展開する構図。タイではBYDがEV市場で50%超のシェアを占めるようになった。インドネシアでも中国系EVが急伸しており、25年1~7月の新車販売のうち約1割がEVになった(インドネシア自動車工業会ガイキンド)。そのうちBYDがシェア4割を占める。

順風満帆に見えるBYDの東南アジア戦略。しかし、習近平政権による新規制によって、安売り攻勢によるシェア拡大に陰りが出る可能性が高い。インドネシアではBYDを「推したい」政府の事情もあいまって、工場建設現場では一部混乱も起きているようだ。他方、トランプ関税は意外な追い風になっているという。