【日本の危機】2人産む夫婦が多数でも、少子化が止まらない「残酷な理由」

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

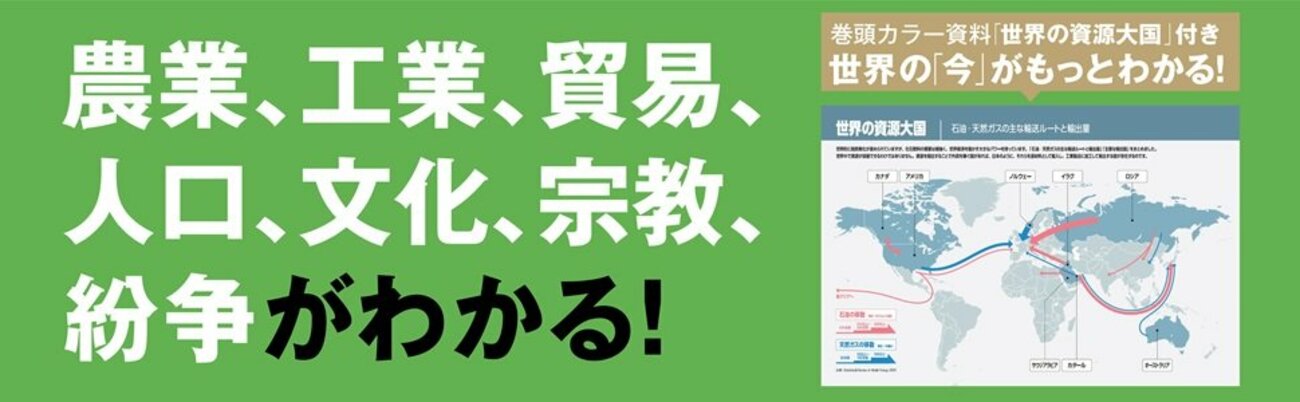

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

2人産む夫婦が多数でも、少子化が止まらない「残酷な理由」

本日は、日本の少子化について解説します。まずは用語の解説から。

合計特殊出生率とは、その年々の出生率を年齢別に合計して「いま子供を産むと仮定すると一生に何人産むことになるか」を推計した値です。

そして、完結出生児数とは、結婚からの経過期間が15~19年を数える夫婦について、最終的に何人の子供をもうけたかを平均した数値で、簡単にいえば「既婚女性限定の合計特殊出生率」とされます。

表面的には同じ「一生に産む子供の数」を示しているようで、実際は切り取っている時間軸が異なるため、大きな違いが生まれます。

統計を見ると、前者は景気や晩婚化の影響を受けやすい一方、後者は長期的に安定した傾向を捉えることができます。

日本では、高度経済成長期以降、合計特殊出生率は大きく上下し、とくに1970年代後半から低下が目立ちましたが、完結出生児数は2000年代初頭まで2人前後を維持していました。つまり一時的に出生が遅れたり減ったように見えても、世代としては2人程度の子供を持つケースが多かったのです。

ただし長期的に見ると変化は現れており、1977年から2015年の比較では「2人の子供を持つ夫婦」は依然最多ながらやや減少しました(57.0%から54.1%)。「3人以上」の割合は減り(23.8%から17.8%)、「1人」(11.0%から18.6%)や「子供なし」(3.0%から6.2%)の夫婦が増えています。少子化の背景には既婚者の子供数の大幅な減少ではなく、未婚や子供を1人だけにとどめる層の拡大があることが示されています。

現時点では合計特殊出生率が大きく低下しているにもかかわらず、完結出生児数が2.0近くで踏みとどまっています。しかし、今後さらに晩婚化や少子化傾向が進めば、完結出生児数も本格的に減少していく未来が待っています。

いったい何が原因なのか?

ただし、完結出生児数が2.0を上回っていた世代が多いにもかかわらず、全体として少子化が進んだ背景には、「そもそも結婚しない層」の拡大が大きく影響していると指摘されます。完結出生児数は結婚していることを前提に算出するため、未婚率の上昇が続けば、合計特殊出生率( 結婚・未婚の全体を含む指標)は自ずと下がりやすくなるのです。

つまり、既婚世帯内では2人前後の子供をもうける傾向が変わらなくても、未婚層の増加や晩婚化が合計特殊出生率全体を大きく押し下げる構図といえます。結婚しないのか、時代の中でなかなか結婚できなかったのか、理由はいろいろとあるように思えますが、わが国ではどちらにせよこの傾向が続いています。

「少子化」とは社会全体で子供の数が減少していく現象を指しますが、その裏には「出産する母親の数が減る」ことが大きく影響しています。これを強調した表現が「少母化」です。

つまり、少子化は「子供の数が減る」という最終的な結果であり、少母化はその背景要因として「出産適齢期の女性が減少し、実際に生まれる子供の数をさらに押し下げる」という構造的な問題を示しているのです。

最終的に合計特殊出生率と完結出生児数のどちらを重視すべきかは、それぞれが示す時間軸と前提が異なる点に由来します。直近の出産動向を映し出す合計特殊出生率に対し、完結出生児数は「最終的に何人産んだか」を確実に捉える指標です。短期的な景気や社会情勢による“前倒し”や“先送り”によって合計特殊出生率が上下しても、完結出生児数を合わせて見ることで各世代の出産行動をより正確に把握できます。

わが国の少子化対策に欠けている視点

そもそもわが国では、毎度の如く「少子化対策」と言い続けており、数年前には「異次元の少子化対策」と銘打たれて政策を実施する動きがありました。しかし、「何をもって少子化対策に成功したといえるのか?」といった指標などなく、まるで「ゴールのないマラソン」を続けているようです。こども家庭庁は本当に必要な省庁だったのでしょうか。

完結出生児数の推移を見ていると、ひょっとして「あと1人欲しいけれど産めない」という夫婦を支援する政策の整備こそが、少子化対策の第一歩になるのではないかと思います。結局のところ、合計特殊出生率だけを見て一喜一憂するのではなく、完結出生児数の推移からも社会や家族観の変化を大きな時間軸で捉えることが、今後の施策や議論をより的確なものにしていく鍵だと考えられます。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)