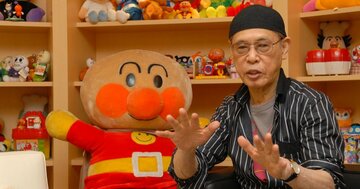

――大人で唯一生き残るのは、目立たない「給食のおじさん」だった関谷。性格が邪悪に豹変し、最後まで翔たちを徹底的に翻弄(ほんろう)する。

彼に人気が出たのは意外でした。ずるがしこい一方で、間抜けなところが受けたのかな。幼児返りして三輪車に乗ったりね。この人は適応力というより、自分に理解できないことは徹底的に無視して、目の前の現実しか見ない人だから、逆に強いんだと思う。

でも、関谷は話を面白くするための人物でしかないんです。ああいう悪役が1人いないと、お話が面白くならない。そこは計算ずくですね。作者が適当にいたぶっちゃったところのある、かわいそうな人なんです。

これまでになかった

強くて一途な母親像

――「漂流教室」は、大怪虫の来襲や疫病の発生、異様な姿の未来人類との戦いなど、冒険アクションとして波瀾(はらん)万丈の面白さだ。さらに、楳図さんが貸本時代からずっと挑戦してきた「時間SF」の最高傑作にもなった。

未来にいる翔と、現代にいるお母さんの時間が、物語上では同時進行しています。最初に新しいポイントとして思いついたのがこの部分です。翔と母親は時空を超えて電話でつながったりする。こういうSFは今までなかっただろうという自信はありました。

舞台が超未来だと思わせておいて、実は現代の数十年後だったということが後半わかります。「金環日食」を描くことで、ヒントは出していたんですけどね。あの世界が何千年後だと、みんな安心しちゃうでしょ。すぐ近くの未来だってわかると恐怖が大きくなる。そこは計算しましたね。

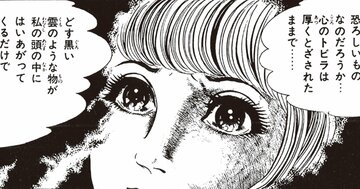

――母は、息子を助けたい一念で、現代で常軌を逸した行動を取る。その結果、母の贈り物が奇跡のように未来の翔を救う。有無を言わさぬ迫力のある名シーンの連続だ。

翔のお母さんは子ども思いの献身的な母親で、そういう意味では昔ながらの「母もの」の原点に近いんですが、彼女は同時にすごく強い人なんです。強くて一途。そういう母親像はこれまでなかったんじゃないかなと思いました。

読者は、最後に母と翔が再会することを期待していたと思いますが、残念ながら、そうはなりません。