あえて弱みを開示すれば、心理的安全性が高まる

チームメンバーが積極的に発言しないときに試してもらいたいアクションがあります。

それは、チームの心理的安全性を高めることです。チームの心理的安全性とは、メンバーの誰もが、罰せられる心配がなく、安心してリスクを取ることができる、と思えている状態です[1]。

「自分の意見を言う」ことには、どうしても恐れや不安がつきまといます。ひょっとすると、その発言をすることによって、自分に対するチームリーダーの評価が下がるかもしれません。あるいは同僚に自分のことを悪く思われるかもしれません。

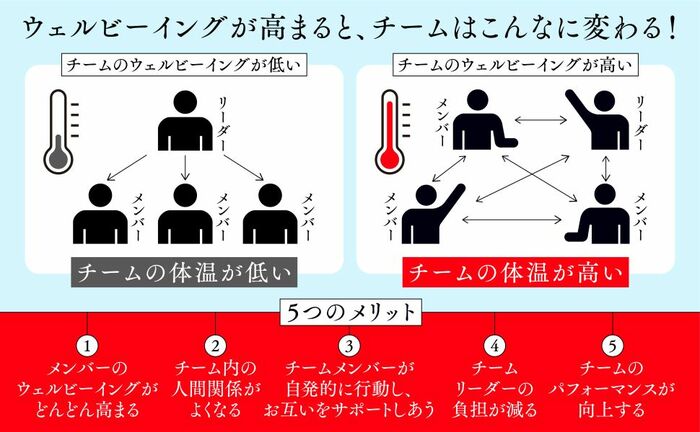

チームの心理的安全性が高まると、こうしたリスクが減り、チームメンバーは安心して自分の意見を言えるようになります。

チームの心理的安全性が高いことにはさまざまなメリットがあります。チームメンバーがどんどん学習し、パフォーマンスが高まります。とくに、今日のように環境変化が速い時代には、積極的に学習するチームが優位になります。

チームのウェルビーイングも改善されます。自分の思っていることや考えていることを発言できれば気分がよくなるからです[2]。

また、心理的安全性の高いチームでは、仕事上の意見のぶつかりあいがあればあるほど、チームのパフォーマンスが高まります。意見のぶつかりあいが新しいやり方を見出す方向にチームを動かすからです。

心理的安全性が低いチームではそうはいきません。意見のぶつかりあいがメンバー間の対立を生み、チームのパフォーマンスを押し下げてしまいます[3]。

チームの心理的安全性を高めるカギを握るのは、チームリーダーの言動です[4]。

とりわけ、リーダーが自分の弱さを開示することが有効になります[5]。リーダーが自分の弱さを吐露すると、メンバーは、「この人も人間なんだな。自分の弱みをもちながらもがんばっているんだな」と思えてきます。

そうした親近感を覚えると、メンバーは自分の意見を言いやすくなります。とはいえ、自分の弱さを開示するといっても、いったい何をすればいいのでしょうか。

あえて自分の低評価項目をメンバーに開示してみる

自分の弱さを開示するやり方の例を1つ紹介しましょう[6]。

このやり方では、人事評価で指摘された自らの改善点をチームメンバーに開示します。

具体的には、チームのミーティングの場で、たとえば次のように伝えるのです。

前回の人事評価では、次のようなことの改善が求められました。

●完璧を求めすぎて、相談しにくい雰囲気をつくっている:自分では厳しくしているつもりはなくても、「指摘が多くて委縮する」「失敗を共有しにくい」と感じられていたようです。

●メンバーの声を引き出す工夫が足りない:会議で問いかけはするものの、どう答えていいかわかりにくい質問になっていると指摘されました。

私が、私自身の人事評価を今まで公開したことがなかったので、これは少し変わった試みに思われるかもしれませんね。じつは、最近、リーダーが自らの人事評価をチームメンバーと共有することで、チームの透明性を高める動きが出てきています。私もこの方法をぜひ取り入れようと考えました。

私自身も、もっとみなさんの声を聞けるようにしたいと考えています。

なので、これからのミーティングでは、少しでも気づいたことや感じたことがあれば、どんなことでも教えてください。

私もみなさんと一緒に、より良いチームをつくっていきたいと思っています」

自己開示により、1年後の心理的安全性が高まった

実際、ある金融機関とヘルスケア企業のチームリーダーがこの方法を取り入れました。この方法でリーダーが自己開示したチームでは、1年後に、たしかにチームの心理的安全性が高まっていたのです[7]。

「自分の弱みを開示するのはちょっと…」とためらうリーダーもいるでしょう。その理由のひとつは、メンバーに「リーダーとしての能力がない」と思われたくはないからです。

しかし、その心配をする必要はなさそうです。上記の2社の取り組みでは、チームリーダーが自分の人事評価を開示しても、メンバーは、「リーダーとしての能力がない」と思うことはなかったのです。

自分の弱さを開示すると、自分への評価を落とすことなく、チームの心理的安全性を高めることができるわけです。

チームリーダーの人事評価の結果はもうすでに手元にあります。その内容を整理し、少しの勇気をもって、チーム全員で共有してみてください。すべてを開示する必要はありません。上の例のように、人事評価で指摘された改善点を2~3項目共有すれば十分です。

そうすれば、チームの中に変化が起き、チームの心理的安全性が高まります。普段のミーティングでも、多くのメンバーが自分の意見を積極的に発言してくれるようになるでしょう。

メンバーの戸惑いは変化の始まり

チームリーダーが自分の人事評価について話すと、メンバーはおそらくシーンと静まり返ることでしょう。まるで、心理的安全性が遠のいたかのように思うかもしれません。

でも、そこで失敗したとは思わないでください。

この沈黙は、一見ネガティブに思えますが、じつは変化が始まっているサインなのです。チームリーダーが唐突に自己開示をすれば、メンバーはびっくりしたり、疑念をもったりするのが当然です。

メンバーは、「この人、なんでこんなことをしているの?」と不思議に思うはずです。今までと違う言動をしているのですから。

しかし、初めのちょっとした戸惑いのフェーズを抜けると、メンバーも自分の考えや、自分の弱みについても、おそるおそる自己開示をするようになります。そうしたら、同様の行動をどんどん奨励してください。

発言することを新しいチームの文化にしていくのです。そうすれば1年後には、恐れや不安を感じずに、メンバーが発言できるチームへと変化しているでしょう。

*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。

[2] Cha, S. E., Hewlin, P. F., Roberts, L. M., Buckman, B. R., Leroy, H., Steckler, E. L., Ostermeier, K., & Cooper, D. (2019). Being your true self at work: Integrating the fragmented research on authenticity in organizations. Academy of Management Annals, 13(2), 633-671

[3] Bradley, B. H., Postlethwaite, B. E., Klotz, A. C., Hamdani, M. R., & Brown, K. G. (2012). Reaping the benefits of task conflict in teams: The critical role of team psychological safety climate. Journal of Applied Psychology, 97(1), 151-158.

[4] Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). Psychological safety: A meta‐analytic review and extension. Personnel psychology, 70(1), 113-165.

[5] Edmondson, A. C. (2018). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. John Wiley & Sons. 邦訳書は以下。

エイミー・C・エドモンドソン(2021). 『恐れのない組織 ──「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』野津智子訳,英治出版.

[6] 以下の論文で提案されている方法を筆者がアレンジ。Coutifaris, C. G., & Grant, A. M. (2022). Taking your team behind the curtain: The effects of leader feedback-sharing and feedback-seeking on team psychological safety. Organization Science, 33(4), 1574-1598.

[7] 6に同じ。