腸が飛び出し血の海に沈む…壮絶な手術を担当した外科医がいます。

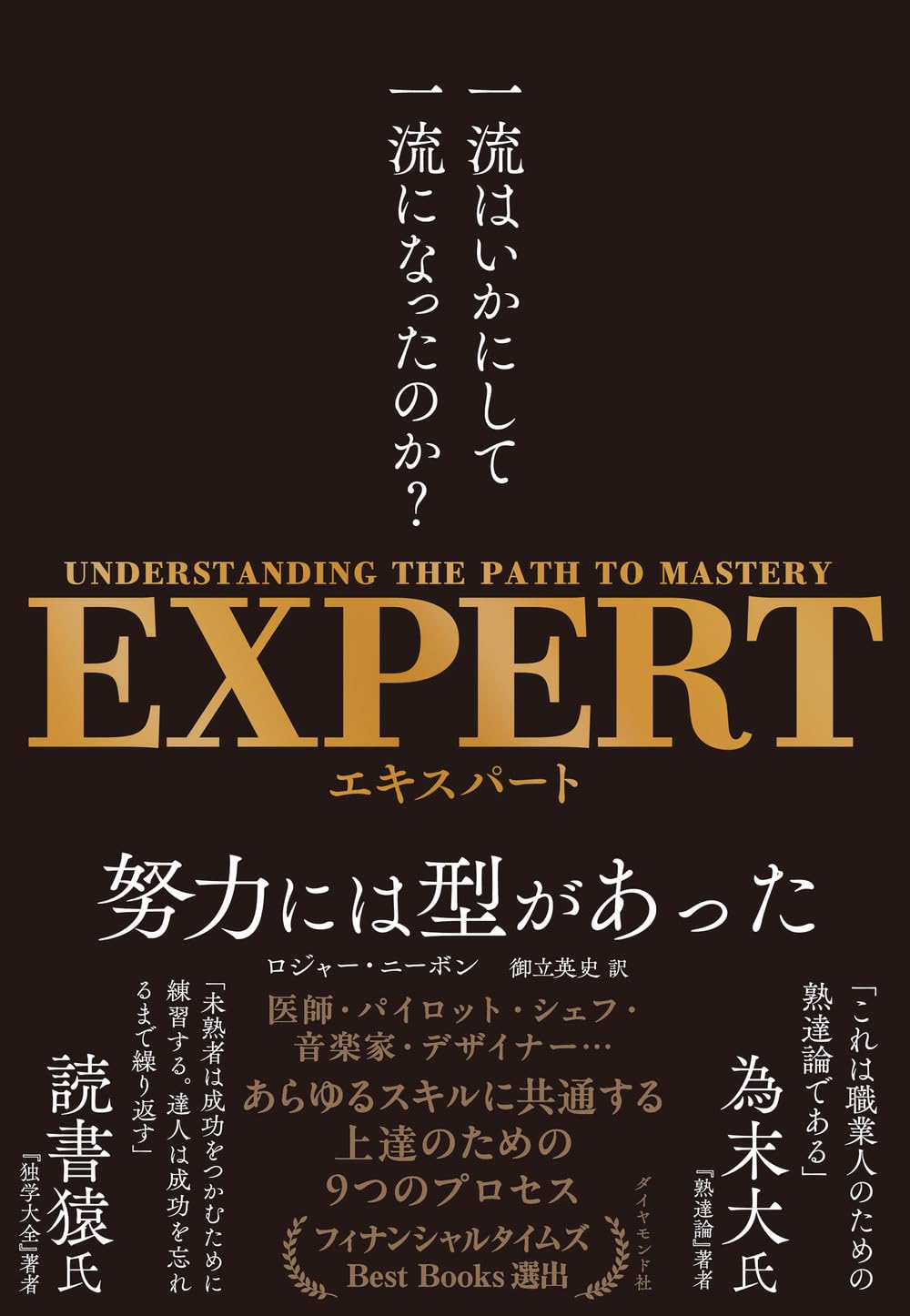

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は、未熟な外科医だったころの著者の経験を、『EXPERT』本文より抜粋・一部変更してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

未熟な外科医が経験した深夜の緊急手術

1981年。南アフリカのソウェト。私はバラグワナス病院〔南アフリカ最大級の公立病院、現在のクリス・ハニ・バラグワナス病院〕の緊急手術室で、外傷手術を始めようとしていた。

当時、ソウェトは世界で最も暴力的な場所の1つだった。土曜の深夜四時、腹部を刺された20代前半のズールー族の男性─サイモンと呼ぶことにしよう─が運び込まれてきた。腹部の傷からはみ出した腸がシーツの上にこぼれ出ていた。この病院の外科手術室には、毎晩のように、サイモンのような患者が緊急治療のために運び込まれた。

そのとき私は、この病院に来てまだ間もなかったが、腸が飛び出した─教科書的には内臓脱出という─患者を見ることに慣れてしまっていた。いかにも重傷と見えるケースが必ずしも最も危険とはかぎらないが、サイモンは本当に深刻な状態だった。反応がなく、意識を失いかけており、血圧が危険なレベルまで下がっている。内出血しているに違いなく、すぐに手術しなくてはならなかった。

私たちは大急ぎで彼を手術室に運んだ。その日は数名の当直外科医が勤務していたが、負傷者の緊急搬送が相次ぎ、すでに全員が執刀中だった。20代の私は、やる気はあったが経験が不足していた。とはいえ、外科専攻医〔初期の研修を終え、自ら診療・手術・当直などを担当する医師〕としてのここでの勤務も1年になり、このような手術を一人で行わなくてはならない時期に差しかかっていた。

日程を決めて行う計画手術では、比較的簡単な症例から始めて徐々に難易度を上げていけるが、外傷手術では何が飛び込んでくるかわからない。刃物や銃弾は解剖学の都合など考えてくれないから、単純そうに見えたものが一瞬で悪夢に変わることもある。手を消毒しながら、興奮と同時に不安を感じた。

麻酔が効いたところで、皮膚を消毒して滅菌ドレープをかけ、腹壁を切開した。切り進んでメスが腹腔に達すると、暗赤色の血が湧き出して何も見えなくなった。血の海に未消化のトウモロコシの粒が浮き、突然ビールの酸っぱい匂いがした。傷は胃に達している。ともかく出血を止めなくてはならない。

出血が激しすぎて、どこから血が流れ出しているのかわからなかった。最初に見えた出血点を処置したくなるが、はやる気持ちを抑えて臓器を順に確認し、処置の手順を決めなくてはならない。肝臓、胃、小腸、大腸、脾臓、骨盤内臓器を見つめ、見えない部分は手で触って確認していく。

傷は想像以上に深く、膵臓の頭部まで達していることがわかった。どんな外科医にとっても難所だが、未熟な私にとってはなおさらだった。血のせいで何度も傷が見えなくなって焦りが募る。もし対処できなかったらどうしよう? 患者がこのまま手術台で失血死してしまったらどうしよう?

手術室でサイモンと向きあった夜、私はもちろん達人などではなかった。指導医のもとで場数だけは踏み、自分の判断に責任を持つべき段階に差しかかっていたが、まだまだ経験不足だった。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)