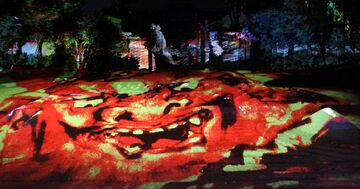

琵琶湖疏水にまつわる国宝5件のひとつ「南禅寺水路閣」(左京区)

琵琶湖疏水にまつわる国宝5件のひとつ「南禅寺水路閣」(左京区)

大ヒット上映中の映画『国宝』は人間国宝がテーマです。主な舞台となった京都でロケ地などゆかりの場所を巡った後は、京都の一番新しい国宝を訪れてください。今年8月27日、琵琶湖と京都を結ぶ「琵琶湖疏水」にまつわる全24件の重要文化財のうち5件が正式に国宝に指定されました。(らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部)

映画『国宝』は、公開から3カ月で興行収入150億円、観客動員1000万人を突破し、日本の実写映画で歴代1位に迫る勢いです。前回は、映画『国宝』ロケ地巡りをお届けしましたが、過去60回の連載で最も多く読まれ、こちらも記録を更新しました。この映画を機に歌舞伎に触れたいという方には、南座の公演が見逃せません。映画のテーマは「人間国宝」(重要無形文化財の技能の保持者)でしたが、今回は京都で一番新しく「国宝」に指定された文化財をご一緒に散歩しましょう。

国宝は、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料と歴史資料を対象に、国が指定した有形文化財(重要文化財)の中から9%ほどが指定されています。今年も東京国立博物館にある法隆寺が献納した伎楽面など全4件が美術工芸品部門で指定されましたが、建造物部門で国宝の座に輝いたのが「琵琶湖疏水」です。「流れる水が国宝に?」と不思議に思われるかもしれませんが、水そのものではなく、竣工から135年にわたり、今も現役で活躍し続ける人工運河を支えてきた関連施設群が対象です。

明治以降に造られた土木構造物が国宝となるのは初めてのこと。京都がモダン都市として生まれ変わるきっかけとなった産業基盤「琵琶湖疏水」を構成する施設群のうち、「第一隧道(ずいどう)」「第二隧道」「第三隧道」「インクライン」「南禅寺水路閣」の5件(4所、1基)が国宝に指定されました。隧道とはトンネルのことです。

明治維新後の東京遷都で京都が意気消沈、衰退の危機に瀕していたころ、第3代京都府知事の北垣国道が、京都を産業により復興させようと工部大学校(現・東京大学工学部)を卒業したばかりで当時21歳の田邉朔郎(たなべさくろう)を主任技師に大抜てき。5年の歳月を経て1890(明治23)年に「第一疏水」が完成、4月9日に竣工式が行われました。その前夜には、船溜の南側に祇園祭の月鉾と鶏鉾、天神山とらくたびとご縁のある郭巨山が繰り出し、大文字山の火床が点火され、街中には日の丸と提灯が掲げられて大いにわいたとか。

琵琶湖疏水の主任技師として活躍、京都の近代化に大きく貢献した田邉朔郎の像は、インクラインの起点近くの蹴上疏水公園に立つ

琵琶湖疏水の主任技師として活躍、京都の近代化に大きく貢献した田邉朔郎の像は、インクラインの起点近くの蹴上疏水公園に立つ

その後、第2代京都市長の西郷菊次郎が三大事業に掲げた道路拡築および市電敷設、上水道の整備(蹴上浄水場)、そして「第二疏水」が1912(明治45)年に完成しました。2つのトンネルも含め、琵琶湖疏水では延べ400万人が工事に従事、使われたレンガは1450万個!飲料水の確保や舟運に加え、水力発電で工場が稼働し、街に電灯がともり、京都市営の市電が走るように。琵琶湖疏水は現在も、1日200万立方メートル(25mプール換算で約4000個分)の水を琵琶湖から京都へと運んでいます。

平安神宮、無鄰菴(むりんあん)、円山公園など、琵琶湖疏水を引き入れた庭園も造られるようになり、昭和になると疏水からの分線が引かれ、哲学の道も整備されました。現代の京都を象徴する東山の景観は、琵琶湖疏水があってこそ、なのです。

琵琶湖と京都市内を結ぶ山あいの山科エリアに流れる通称「山科疏水」は、琵琶湖疏水を代表する美景で、“ミニ水路閣”のような赤レンガのアーチ橋「安朱川水路橋」と、築121年のコンクリート橋「第一〇号橋」という2つの重要文化財を見ることができる

琵琶湖と京都市内を結ぶ山あいの山科エリアに流れる通称「山科疏水」は、琵琶湖疏水を代表する美景で、“ミニ水路閣”のような赤レンガのアーチ橋「安朱川水路橋」と、築121年のコンクリート橋「第一〇号橋」という2つの重要文化財を見ることができる