大津にある3件の国宝と重要文化財を見る

琵琶湖のスケールが体感できる大津港。びわ湖疏水船「大津港乗下船場」もこの辺り。写真の船は、琵琶湖のシンボル船「ミシガン」(大津市)

琵琶湖のスケールが体感できる大津港。びわ湖疏水船「大津港乗下船場」もこの辺り。写真の船は、琵琶湖のシンボル船「ミシガン」(大津市)

琵琶湖疏水の国宝・重要文化財全24件のほとんどは京都市内にありますが、隣の大津市には、2件の重要文化財「大津閘門及び堰門」「大津運河」と国宝「第一隧道」があります。滋賀県内での建造物の国宝指定は、比叡山延暦寺の鎮守社・日吉大社の西本宮本殿および東本宮本殿以来64年ぶりとなるそう。

大津側の琵琶湖疏水を見るなら、散歩のスタートは琵琶湖疏水最寄りの京阪電車石山坂本線「三井寺」駅のひとつ手前「びわ湖浜大津」駅がおすすめです。駅周辺は、明智光秀が築いた坂本城を廃し、天下統一目掛けて驀進する豊臣秀吉の築いた「大津城」があった場所。築城年数が定かではなく、存在していたことを残すものは案内板だけという幻の城ですが、廃城後、国宝「彦根城」の天守としてリユースされたと伝わります。

「琵琶湖の水、止めたろか」は京都人に向けた滋賀県民の決めせりふですが、都の水がめでもある琵琶湖の雄大さをまずは実感してみてください。駅前の大津港から北へゆるりと8分ほどで、琵琶湖疏水「第一疏水」の起点に到着します。西国三十三所観音霊場第十四番札所の三井寺(園城寺)参道を兼ねた疏水沿いの道を歩けば、琵琶湖に一番近い重要文化財「大津閘門及び堰門」が現れます。

向かって左側の閘門(こうもん)は、2つの門の開閉により水位の高低差を調整し、船を通すためのもの。右側の堰門(せきもん)は、琵琶湖の水位に左右されることなく疏水へ注ぐ水の量を調整するためのものです。閘門は普段は閉まっていますが、「びわ湖疏水船」の運航期に稼働し、船が進む様子を見ることができます。

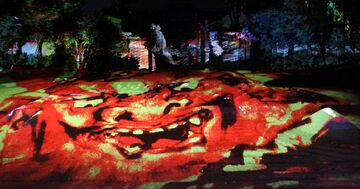

全長約2436m。竣工当時日本最長を誇ったトンネルが国宝「第一隧道」。工事の効率を上げるため、山の上から垂直に掘り下げて穴を設け、両側を掘り進めていくという、国内初の竪坑(たてこう)工法が採用されました。山の端から端までコツコツと掘り進めていくのと比べて大幅な工期短縮をかなえるばかりか、工事に携わる人々にとっては換気や採光の面で働きやすい環境をもたらしたようです。

国宝「第一隧道」と重要文化財「大津運河」。大津運河は、大津閘門と第一隧道の間を結ぶ水路を指す

国宝「第一隧道」と重要文化財「大津運河」。大津運河は、大津閘門と第一隧道の間を結ぶ水路を指す

第一隧道の入り口から先、トンネル内部の見学は、「びわ湖疏水船」に乗った人だけに与えられる特権ですので、散策をする人はここまで。トンネル入り口上部の扁額に注目してみてください。琵琶湖疏水のトンネルには、当時琵琶湖疏水の建設に携わった有力者たちがつづった文字を石に彫り込んだ扁額が見られます。

こちらの扁額は、初代内閣総理大臣である伊藤博文の揮毫「気象萬千(きしょうばんせん)」。さまざまに変化する風光をたたえる言葉で、琵琶湖疏水完成の喜びをつづっています。ちなみに、こちらの扁額は文字を掘り下げた陰刻、トンネルの出口のものは文字が浮き上がる陽刻なのだとか。

琵琶湖疏水のすべてを堪能するには、今年も10月から運航が始まる「びわ湖疏水船」(10~12月/3~6月)に乗船し、疏水のせせらぎに沿って琵琶湖から京都まで船旅を楽しむといいでしょう。国宝に指定されたことで注目度が高まり、早くも週末を中心に予約が埋まってきていますので、お早めのご予約を。百余年の時を超え、人を、暮らしを、街を潤してきた琵琶湖疏水。日本人技師たちが築いた近代建築至宝の粋に触れてください。

なお、本連載は今回でいったん終わりとなります。またお会いする日まで、らくたびの公式サイトをご覧ください。

約60万個のレンガを中心に造られた重要文化財「大津閘門と堰門」

約60万個のレンガを中心に造られた重要文化財「大津閘門と堰門」