まんがで読む小泉八雲 怪談/Gakken

まんがで読む小泉八雲 怪談/Gakken

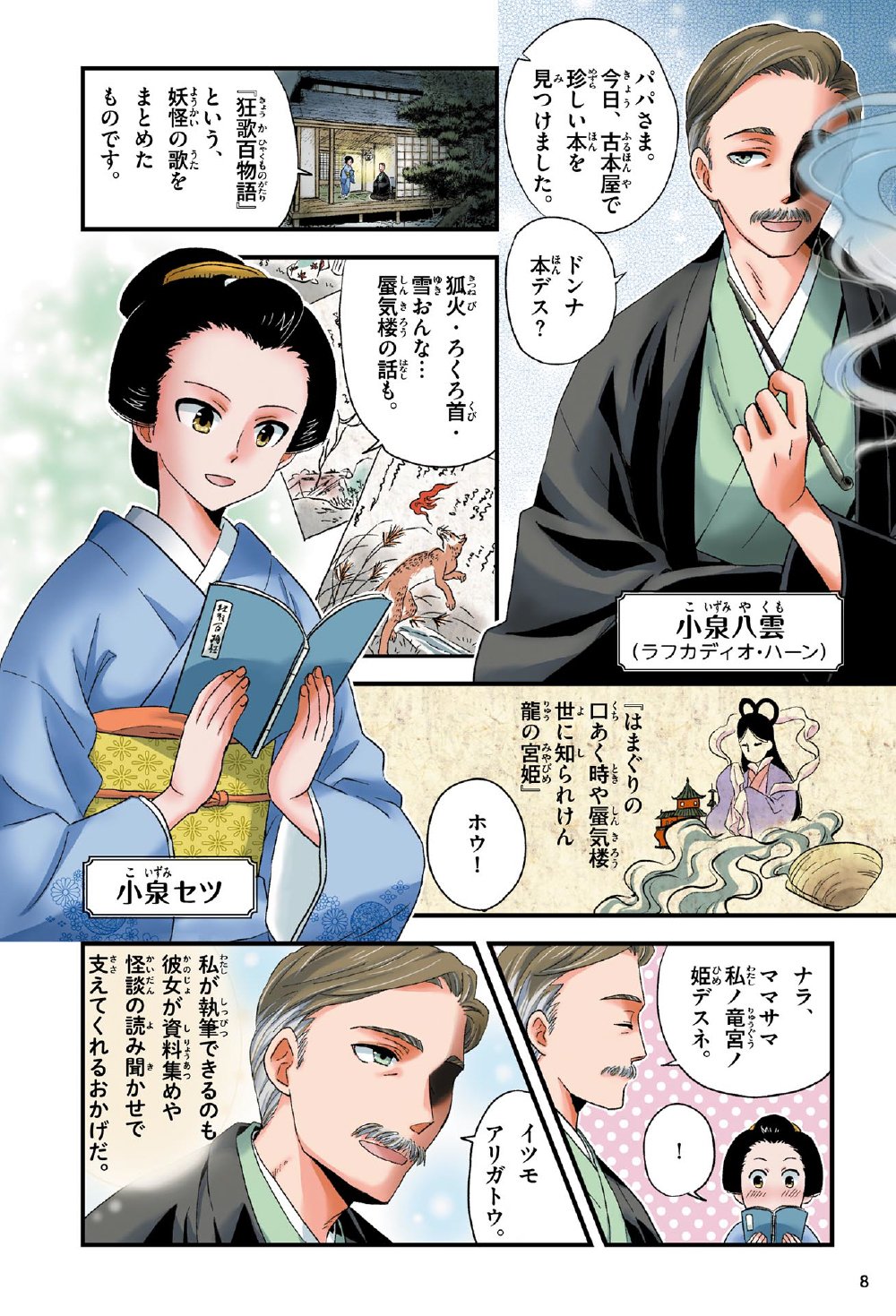

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、9月末からスタートしました。明治時代の作家・小泉八雲の妻であるセツをモデルにしたドラマですが、セツはもちろん、八雲(ラフカディオ・ハーン)がどんな人物だったのか知らない人も多いでしょう。『怪談』は1904年に出版された、八雲によって書かれた怪奇文学作品集です。ギリシャ生まれで、日本語が得意ではなかった八雲は、妻のセツから聞いた日本各地に伝わる伝説・幽霊話などをまとめました。八雲はセツが集めた伝説・伝承に自分の体験や思いを加えて、不思議で感情豊かな文学作品へと高めています。今回は、学研学習まんがシリーズ『まんがで読む小泉八雲 怪談』(監修/池田雅之、まんが編集/サイドランチ)の中から、『耳なし芳一』と八雲の人生を簡単に紹介します。

万博きっかけで来日、小泉八雲の波瀾万丈人生

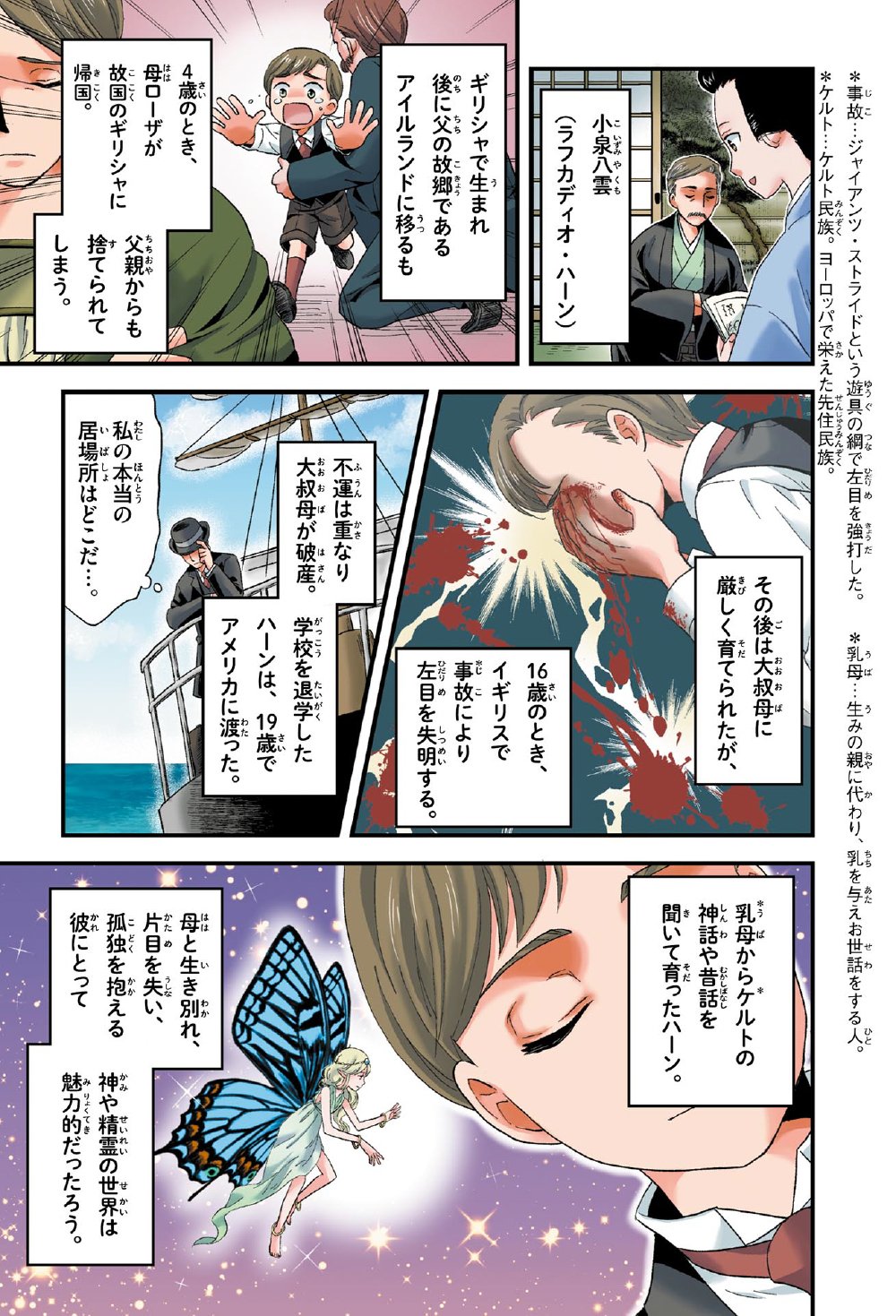

小泉八雲ことラフカディオ・ハーン(1850~1904)は1850年、アイルランド出身で陸軍軍医の父チャールズ・ブッシュ・ハーンとギリシャ人の母ローザ・カシマチの間に生まれました。

生まれた島(ギリシャのレフカス島)の名前にちなんで、パトリキオ・レフカディオス・ハーンと命名されました。これはギリシャ語読みですが、英語読みではパトリック・ラフカディオ・ハーンとなります。これが本名です。

ちなみに彼が生まれた島の名も、英語読みにすると、レフカダとなります。のちに日本に帰化し、小泉八雲と名乗リ日本人となります。

八雲の東洋への関心は26歳頃から芽生えていました。日本行きを決断する大きなきっかけとなったのは、1885年、35歳のときに、ニューオリンズ万博の日本展示場で、日本政府から派遣されていた服部一三と親しくなったこと、そして1889年頃、イギリスの言語学者バジル・ホール・チェンバレンが英訳した『古事記』を読んだことだといわれています。

八雲はこの英訳『古事記』に大いに感銘を受けたようで、日本に来てから、改めてこの本を購入しています。

八雲は1890年4月、40歳の時に、勤めていた雑誌社の特別派遣員(外国に派遣される記者)として日本にやってきました。しかし、八雲にはどうしても日本で暮らしたいという思いがあったのだと思われます。

4月4日に船で横浜に到着した翌日には、当時、東京帝国大学で教授をしていたチェンバレンにあてて、日本での就職先を紹介してほしいという内容の手紙を書いています。

6月上句には、同行した挿絵画家よりも契約条件が悪かったことを不服に思って、同社との契約を破棄。5カ月間の横浜滞在を経て、8月下旬には、チェンバレンの仲介で島根県尋常中学校、同師範学校(それぞれ現在の島根県立松江北高等学校、島根大学医学部・教育学部の前身にあたる)の英語教師として赴任します。