AIの作るものは「精度が高く、

逃げ道の多いパクリ」でしかない

さて、これは実際のところ創作といえるのでしょうか?

実際に我々作曲家も過去の作品からエッセンスを抽出し、新しい音楽を生み出しています。音楽にせよ、何にせよ作品をまったく何もないところから創作できる、と考える人はいないと思います。

しかし、AIにおける学習というのは、我々のような作曲家が、過去の名作と音楽理論を用いて行なっていることとは意味が違うと私は考えています。

もちろん、本当に違うのかどうか、論理的にも科学的にも非常に微妙な問題ではあるのでしょうが。

実際、このような形で音楽にAIが利用されるのは必然的な流れだとは思いますが、その学習を無制限に許すのは危険です。AIが行なっているのは「精度が高く、逃げ道の多いパクリ」だと考えると、その学習のために著作物が無制限に使用されているのは、かなり危機的状況のように思われます。

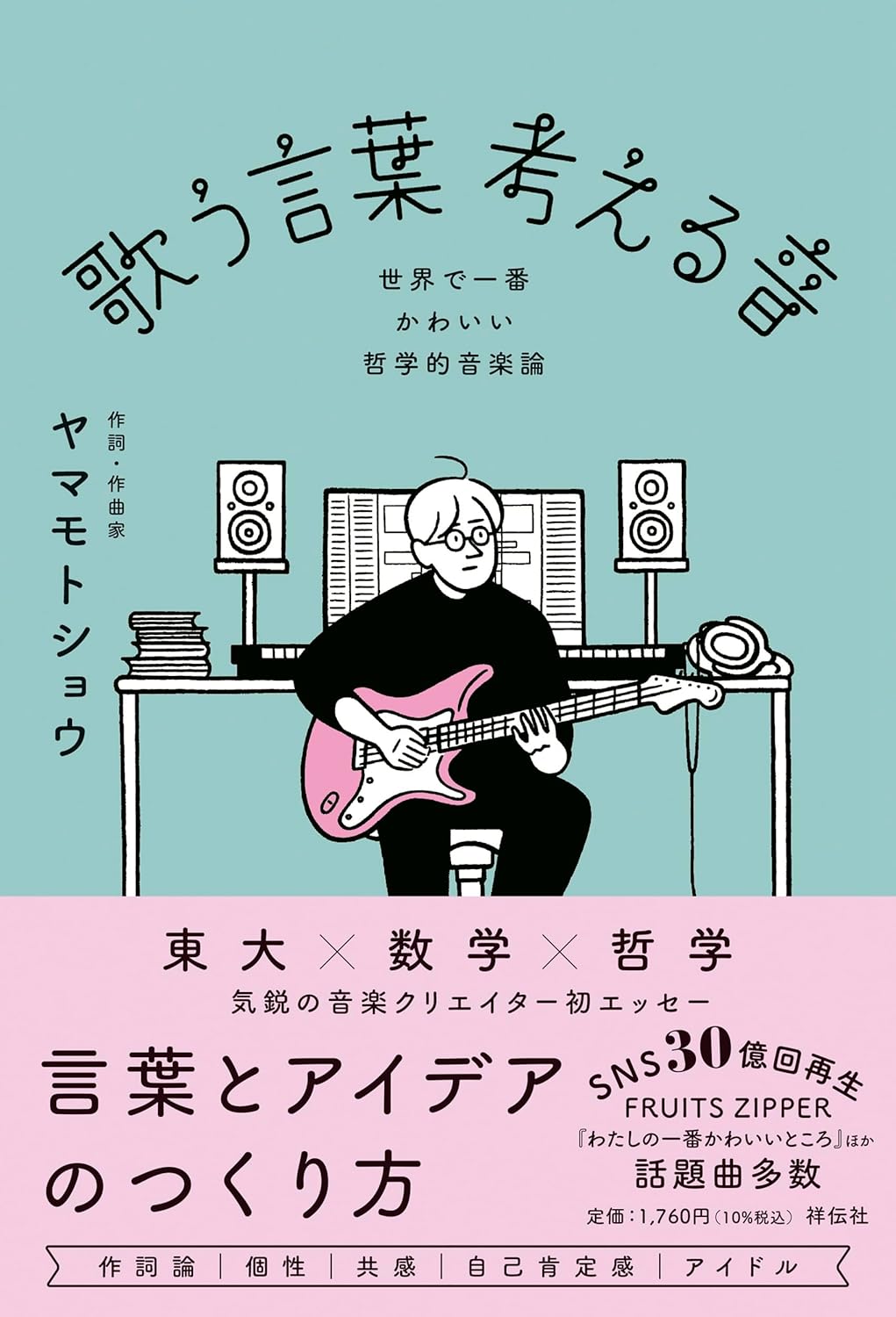

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』(ヤマモトショウ、祥伝社)

よく「AIによって仕事が奪われるのか」といったことが議論になりますが、ここまで書いたようにメロディに関しては、「AIはたくさんの提案をするのには向いている」とは思うものの、単独のメロディを生み出すことについては、正直人間がやってもAIがやっても大した差はないでしょう。

ですので、それが仕事として「奪われるかどうか」というのは、純粋にビジネスとルールの問題になってきます。人間がつくったものには著作権などの制限がありますが、もしAIに対してはそれがないのだとしたら、安価に利用したいと考える人はAIを用いるでしょう。一方で、作曲家のネームバリューなども含めて人間のつくったものにも別のプライオリティは存在するように思います。

どちらかといえば問題なのは、学習の段階で著作物が無条件に使われていることのほうではないかと思います。未来の仕事が奪われているというよりも、過去の仕事が盗まれている、といった状況です。ここにはもう少し厳密なルール設定が必要に思われます。