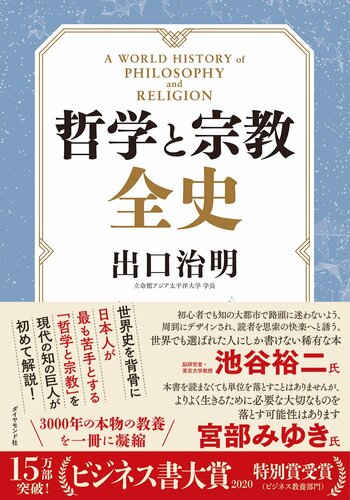

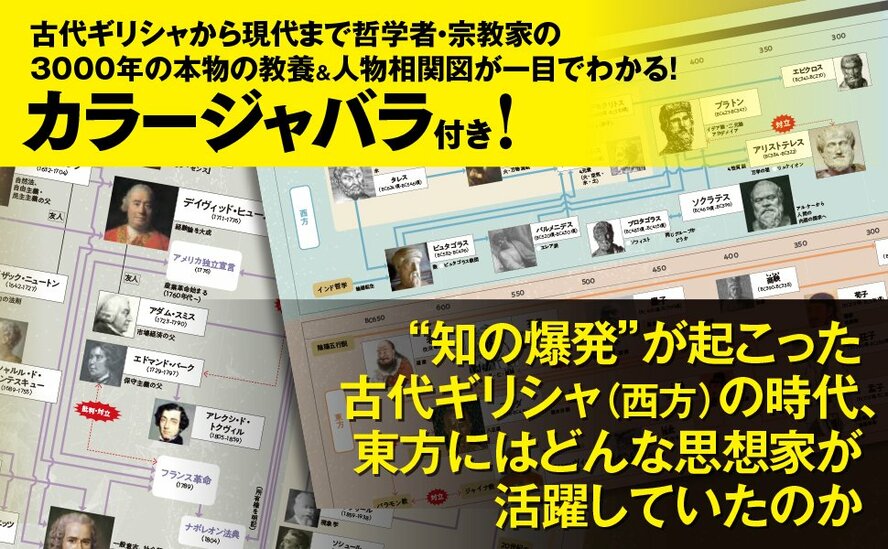

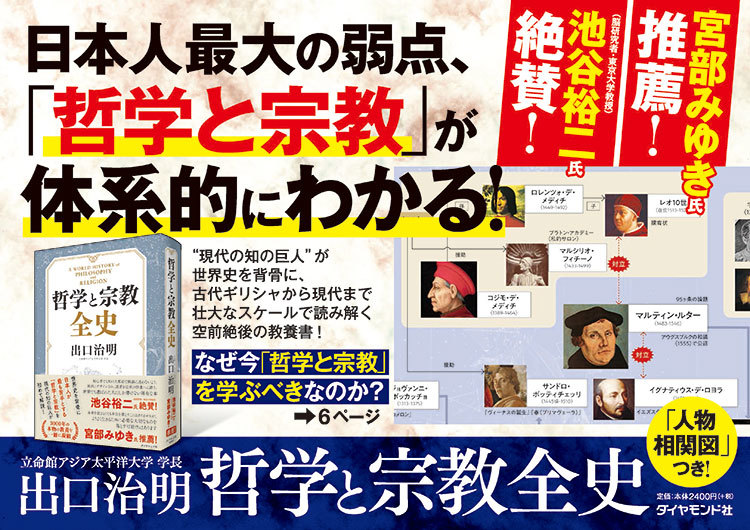

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)前学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に記した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)受賞後もロングセラーとなっている。

宮部みゆき氏(直木賞作家)「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」

池谷裕二氏(脳研究者・東京大学教授)「初心者でも知の大都市で路頭に迷わないよう、周到にデザインされ、読者を思索の快楽へと誘う。世界でも選ばれた人にしか書けない稀有な本」

今回はベストセラー作家であり書評家でもある楠木建氏(一橋大学ビジネススクール特任教授)が本書を読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「エピキュリアン」が誤解されているワケ

「エピキュリアン」という言葉は「快楽主義者」と訳されている。

しかしエピクロスという哲学者が主張したそもそもの意味での快楽主義とは、美食や美酒に溺れることではない。

彼が重視したのは一時的で感覚的な快楽ではない。

むしろその逆だ。

身体的に苦痛を感じることがなく、精神的に不安がない静かな状態であることをエピクロスは「快楽」と考えた。

魂がかき乱されていない静穏な状態を実現する人生が幸福のはずなのに、なぜ人々は贅沢な食事や美味しい酒に惹かれ、お金持ちになりたいとか偉くなりたいとか思うのだろうか。

人の心にはそういう現世の快楽を追い求める「パトス」があるからだ。

この言葉から「パッション」という英語が生まれた。

パトスに対抗する理知的な精神のことを「エートス」と言う。

エピクロスはエートスを保持するためには、パトスに精神が犯される機会を断つべきだと考えた。

人生において心の平穏を実現させるためには、必要最小限の条件で生きる禁欲的な生活が求められる。

現世にはパトスを刺激する条件が満ち溢れている。

「世間から隠れて生きよ」――エピクロスは郊外に「庭園学園」を創設する。

彼はその学園で弟子たちと修道院のような質素で禁欲的な生活を送り、生涯を閉じている。

実際のエピクロスの哲学は、われわれがイメージする快楽主義の対極にある。

『哲学と宗教全史』の面白いところ

本書『哲学と宗教全史』が示す哲学の歴史を知ると、現在の理解が本来の意味と大きくかけ離れていることが多々ある。これが面白い。

諸子百家時代に孟子は性善説を、荀子はそれを批判しては性悪説を唱えた。

性善説と性悪説は、今では「人間はもともと善人として生まれてくるのか、それとも悪人として生まれてくるのか」といった生来の人間像の対立とされている。

しかし、本書を読むと本来の性善説・性悪説はもっと深い、社会システムの違いを捉えていることがわかる。

性善説は「人間はもともと立派な本性を持っており、きちんと教育すればみんな主体的に努力するようになる」と考える。

これに対して、性悪説は「人間はもともとそれほど賢くはない存在なので、自分からは学ぼうとはしない。だから社会システムや制度を上手に設計して半ば強制的に教えなければだめだ」という考え方だ。

文書行政が始まって以来中国では、人を上人・中人・下人に3分類して考えていた。

中央政府の役人が上人。彼らは行政文書を考案して書くことができる。

その文章を読み、中央の命令に従う地方の役人は中人。つまり文書を書かずに読むだけの人だ。

それ以外は読み書きのできない普通の人、すなわち下人とされた。

孟子の「性善説」と

荀子の「性悪説」とは?

孟子の性善説は上人を対象にしていた。

知識階級であればもともと賢いのだから、自分で努力して学べばそれで充分だとするのは自然な話だ。

荀子の性悪説の対象は下人だった。

字の読めない人に自助努力を諭してもどうしようもない。

だから強制的に勉強させる仕組みを作れという主張になる。

性善説と性悪説は社会を構成する別々の階層について言及している。

二つの間に実は矛盾はない。

教育という主題から考えれば、知識や良識を獲得する手段を個人の主体的な努力に任せるのか、それとも社会システムとして確立するべきか、これが本来の論点だ。

荀子の性悪説は、社会の安定の基礎を法制度に置くという法家の思想に近い。

法家を代表する韓非はもともと荀子の弟子だった。

孟子の代表的な思想に易姓革命論がある。

天が一人の人格者に、お前が王となって国を治めよと命じる。

すなわち天命が下る。

ところが、その王の子孫が暗愚で、民衆が苦しむ政治ばかりを行うとする。

それを見た天は愚かな王に警告を発する。

警告は飢饉や河川の氾濫などの自然災害の形を取る。

それでも暗愚な王が悪政を改めない場合、天は民衆に命令して下克上を起こさせ、王を取り替える。

天はこのようにして善政を実現させるのだと孟子は説いた。

現代にも通じる荀子の「性悪説」

荀子は真正面からこれを批判した。

災害は単なる自然現象にすぎない。

雨乞いの儀式をしたら雨が降ったというけれど、儀式をしなくても雨は降るときには降る。

たまたま雨乞いと雨が降る天候が重なっただけだ――荀子は合理的な発想をする人で、唯物的な側面を持っていた。

現実的な彼は、人間が生まれながらに賢い存在であるはずがなく、むしろ人間はそれほど主体性がなく、世間の誘惑に影響されやすい存在である、と考えていた。

それゆえ、人間は学問を積んで善なる存在になるべく努力を続けなければならない、というのが性悪説のメッセージだ。

性悪説というと表面的にはネガティブに聞こえる。

しかし、本書が教える本来の思想の中身を理解すれば、荀子の性悪説こそ現代にも通じる人間社会の制度設計を見据えていることが分かる。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』に関する特別投稿です)