日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門高齢社会イノベーショングループ部長の 紀伊信之氏

日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門高齢社会イノベーショングループ部長の 紀伊信之氏

介護が必要になる日は突然来る。初めてだと戸惑うことも多いが、まずは自治体の「地域包括支援センター」に相談に行き、介護認定の申請をすることになる。しかし、公的補助の認可までには時間がかかる。その期間、仕事と介護両立させるには、自助と公助の隙間を埋める民間サービスが頼りになる。この需要は今後急増し、見方を変えるとビジネスチャンスになるという。詳細を、日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門高齢社会イノベーショングループ部長の紀伊信之氏に聞いた。(聞き手・文/ダイヤモンド社論説委員 大坪亮、撮影/瀧本清)

3つの観点から見いだす

ブルーオーシャン市場

――最初に、日本社会の高齢化の見通しを教えてください。

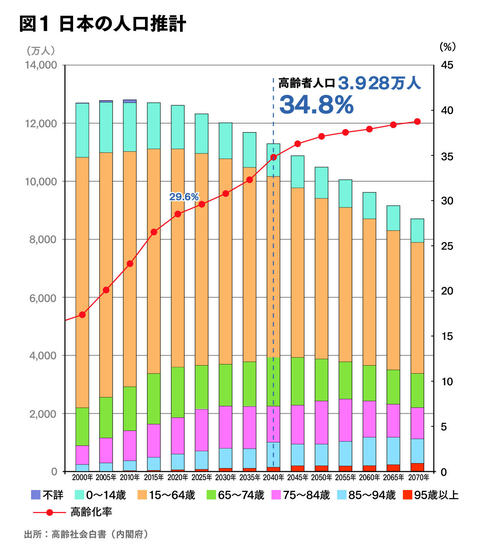

日本の人口動態は2040年に、65歳以上の高齢者が4000万人に迫る規模となり、生産年齢人口は縮小します。介護という面で見ると、支え手の数が減っていきます(図1参照)。 いわゆる「おひとりさま」の世帯は増加します。背景は、未婚、離婚、配偶者との死別など多様です。

健康寿命と平均寿命は共に伸びるので、同じ年齢の人で比べると、40年には今よりも健康で元気な様子になっている見通しです。ただし、健康寿命と平均寿命の差はこの20年間で縮まっておらず、介護が必要な期間は今日と同様に、平均10年間くらいです。この期間への対応は、今後も必要になるのです。

別の面での大きな課題としては、認知機能が低下する人の比率が増加することです。25年時点でも、認知症と軽度認知障害の方を合わせると、1000万人を超えていると予測されます。今後さらに、認知機能が低下した人が増えていき、日常生活で困ることが出てきた結果、一人で暮らしていくのが難しくなる人が増加します。

――高齢社会で、多くの社会課題が顕在化したり深刻化したりしていくわけですね。

そうです。ただし、見方を変えると、こうした課題を解決するビジネスのチャンスが拡大していると考えられます。

公的介護保険サービスの需要が増えていくことは周知の事実です。要介護認定を受けている人は、現在700万人を超えています。

この領域のサービスは、社会保険料と税金が投入されて成立しています。これをいかに安定的に持続させていくか、社会全体が注視し、検討が続けられています。とても重要なことで、当社も課題解決のための施策に参画しています。

一方で、「公的介護保険サービス以外」の需要やサービス供給についての検討が、相対的に少ないと私たちは考えるのです。

――介護が必要になると、まずは「地域包括支援センター」に行って相談し、住まいのある自治体に申請し、認定されて初めて、公的介護保険サービスが受けられるようになります。申請から認定までの期間は、自治体の状況によってまちまちですが、2カ月以上待つこともあります。しかし、介護の必要性は突然発生し、待ったなし、です。そのため、「公的介護保険サービス以外のサービス」は重要ですね。

介護が急に必要になると、家族だけではどうにも手に負えず、当面自らお金を払って介護サービスを受けるしかないという人たちは多いのです。

また、家計に余力がある場合、公的介護保険の範囲にとどまらないで、より多くのサービスを受けたいという人も増加しています。

こうした「公的介護保険サービス以外」の領域の需要は急成長し、潜在購買力も大きいので、その需要に企業が対応するサービスを供給すれば、持続可能なビジネスが成り立ちます。

この領域の民間ビジネスに対しては、地方自治体や国も協力的です。行政は、地域包括ケアシステム(編注:高齢者が要介護状態になっても住み慣れた場所で自分らしい暮らしを最後まで送れるように、地域が一体となって支援体制を構築する仕組み)を補完するものとして期待しています。介護関連の公的財源の負担を増やすことなく、年々増加する住民ニーズに応えることになるからです。

「商助」という表現を使うこともあります。家族などによる「自助」、ボランティアなどによる「互助」、介護保険などによる「共助」、生活保護など一般財源による「公助」の既存の方法では十分に対応しきれない領域を、民間企業がビジネスとして供給するというものです。

――実際、ビジネスチャンスはどこにありますか。

当社は、3つの観点から、「公的介護保険サービス以外の領域」に注目しています。

第1に、「問題としての大きさ・切迫度」です。関係する人口が多いか、問題解決が一筋縄でいかないか、その必要性や緊急度が高い領域です。

第2に、ビジネスとしての参入余地や成長可能性が高い領域です。すでに多くの企業が参入している市場ではなく、視点を変えることで、幅広い分野の企業が新たに参入でき、市場が成長し得る領域です。

第3に、社会的な認知度が現状では高くない事例があり、それが広く知られると、新たな需要が喚起され得る領域です。

――困り事の切迫度があり、ニーズが強いのに、競争相手があまりいない、いわゆるブルーオーシャン市場ですね。具体的には、どのような課題があり、ビジネスが生まれ始めているのでしょうか。