大企業や新興企業が創意工夫を競う

個人向けビジネス

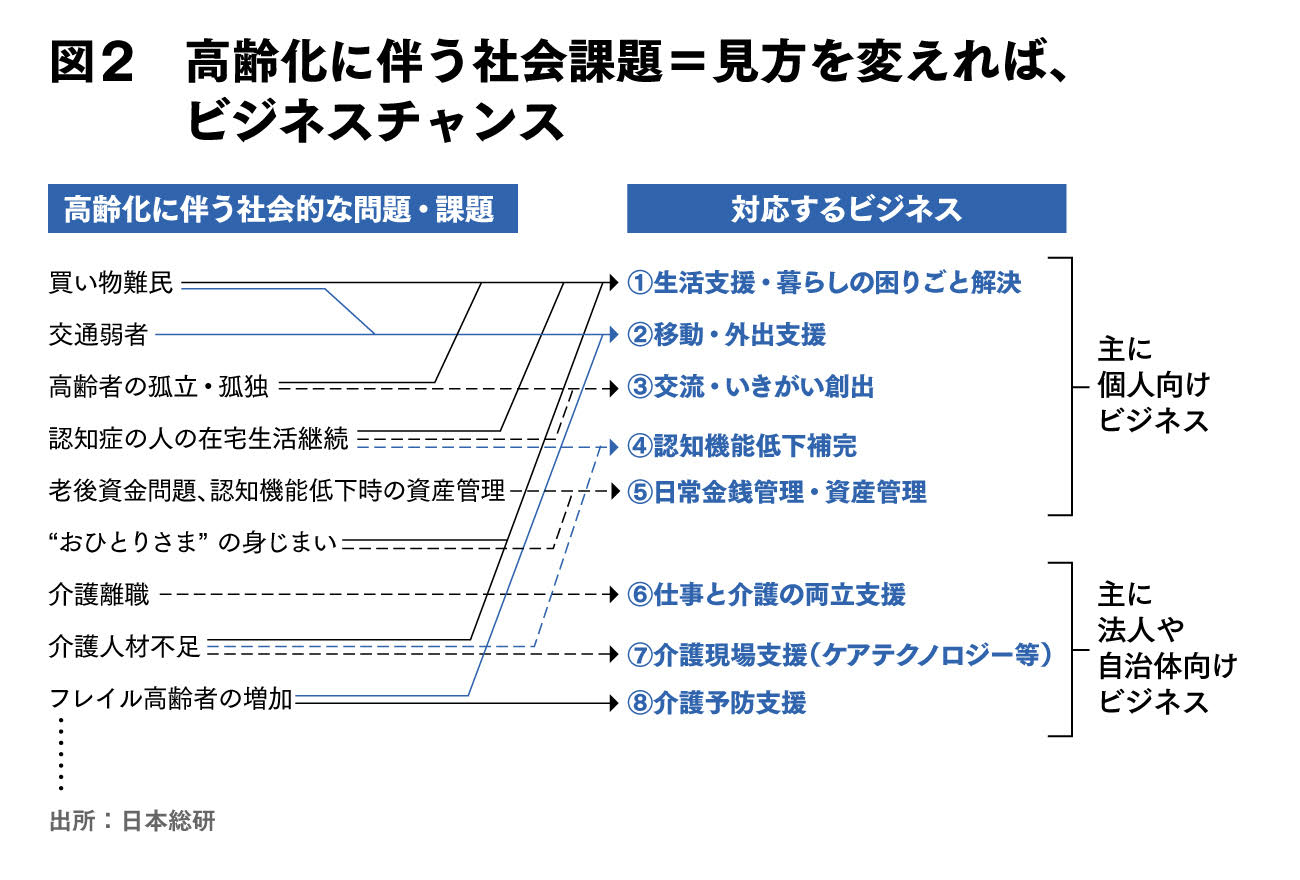

「高齢化に伴う社会的な問題・課題」と、8つの「対応するビジネス」を図式化しました(図2参照)。

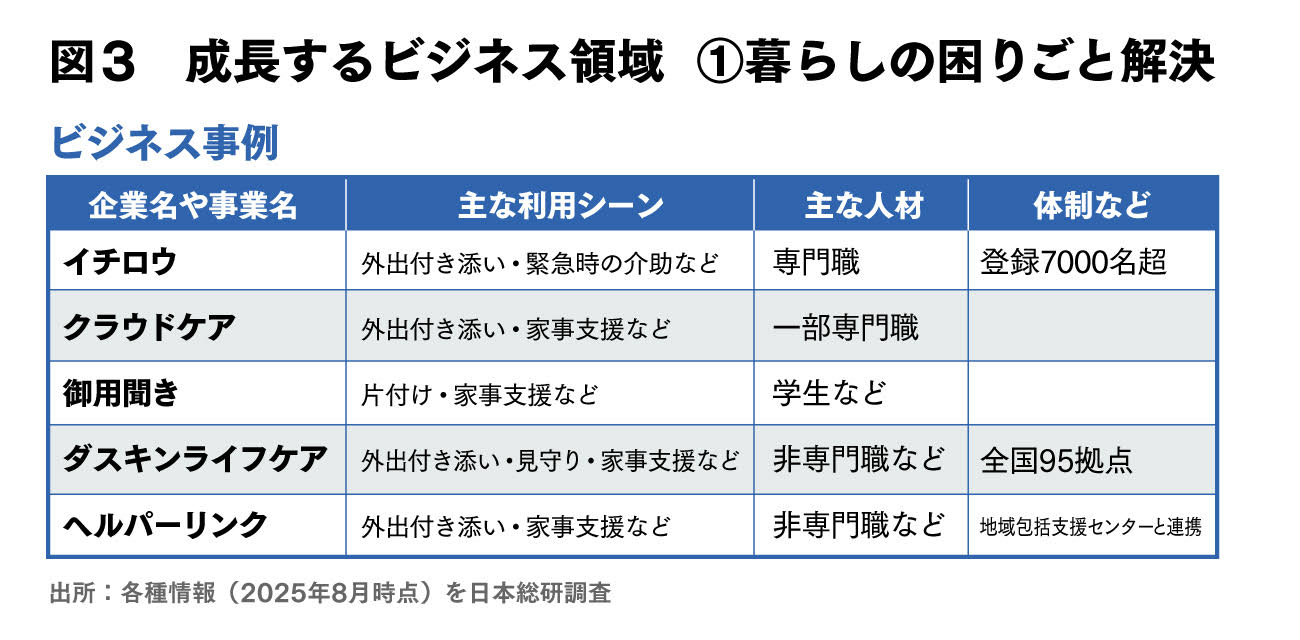

1つ目は「生活支援・困り事解決」です、従来は自分や家族がやっていたことができなくなったけれども、一人住まい、家族が近くに住んでいない、家族がいても仕事で介護時間が取れないなどの事情で、どうにもならない場合です。そこを、よろず暮らしの困り事を代行して解決するサービスです。

例えば、自宅の片付け、買い物、通院を含めた外出の付き添いなどです。介護保険の認定を受けたとしても、片付けは対象外、病院の付き添いはヘルパーさんがやってくれますが、病院内での付き添いや診察への同席は介護保険の対象外で、自費になります。

そうした介護保険ではカバーされないことを、学生のアルバイトなどを活用して代行サービスする新興企業の御用聞きや、大企業のダスキンライフケアなどが伸びています(図2参照)。

ヘルパーリンクは、時間を融通できる働き手と介護が必要なユーザーを、インターネットを活用してマッチングし、比較的リーズナブルな価格でサービスを提供しています。このようなサービスは他になく、千葉市の地域包括支援センター全30カ所に同社の案内チラシが置かれています。

――初めて介護が必要となる家庭の場合、こうしたサービスの提供者を探す有効な方法が少ないのが実情です。インターネットで個別に調べていくしかないですが、信用面などで不安もあります。地域包括支援センターが紹介してくれるのは効率的であり、安心感も得られます。

サービスを提供する民間企業は、地域包括支援センターに売り込み営業するのですが、地域包括支援センターは市町村の事業なので、特定の一社だけを住民に紹介することには抵抗があります。住民から「食事宅配業者を探しているのですが」と相談を受ければ、「こういうサービスがあります」と言って、複数のチラシを渡して紹介するという形になると思います。

その点でヘルパーリンクは、千葉の全地域包括支援センターと強い関係を築けている点は戦略優位性があり、民間企業と行政の連携の好例といえます。同社が持続的に成功していけば、参入企業と自治体の双方にとって参考になるモデルと言えるのではないでしょうか。

――2つ目は、「移動・外出の支援」です。

問題自体はすでに広く知られています。運転免許返納後の高齢者に移動手段がないということは地方では深刻な問題です。農林水産省によれば、食料品アクセス困難人口(店舗まで直線距離で500メートル以上、かつ、65歳以上で自動車を利用できない人)は全国で904万人と推計されています。都会でも、バス路線の縮小や本数の減少が進んでいます。いわゆる“買い物難民”が全国で生まれているのです。

この問題に対処するビジネスは、大企業を中心に開発が進んでいます。例えばアイシンは「チョイソコ」という名称の「オンデマンド型の乗り合い送迎サービス」を提供しています。優れたビジネスモデルにより、①移動が難しい高齢者が出かけたい時に出かけたい場所に出かけられる、②スポンサーとなった企業はそれまで集客できていなかった高齢者に来てもらうことができる、③自治体は住民の交通手段確保の費用を削減できる、といったメリットを実現しています。いわば、高齢の利用者(買い手)、スポンサー企業(売り手)、自治体(世間)の三方良しとなっているのです。

――3つ目は、「交流・生きがい創出」です。

困り事の解決だけでは、クオリティ・オブ・ライフを達成できません。生きがいややりがい、生活の彩りが大切です。

前述の通り、健康寿命は伸びて、75歳くらいまでは多くの方が元気で、75歳を超えて達者な方も増えています。そういう高齢者が働いたり、社会で活躍したりする機会はこれまで以上に求められていきます。

さらには、介護が必要になっても、高齢者が「できること」に注目して、就労などの社会参加を活動の中核に据える介護保険事業者は増えています。いわば“働くデイサービス”です。仕事をすることを通じて、社会との交流を続け、生きがいを見いだしていくのです。

高齢者を、支えられる対象として見るのではなく、社会を支える存在と捉える。そうした場を作る事業は、規模や業種を問わず、あらゆる企業が新たに始めることができます。

――高齢者の知見や経験を生かすビジネスですね。4つ目は、「認知機能低下の補完」です。

認知症は普通のことになりつつあります。22年の国内の認知症の人は約443万人、軽度認知障害(MCI)の人は約559万人、65歳以上では約3.6人に1人が認知症またはその予備軍と推計されています。

この現実を前に、認知機能低下を補う製品やサービスが続々と開発されています。視力が低下したらメガネ、聴力が低下したら補聴器というのと同じです。

例えば、認知機能が低下しても、安全に使えるガスコンロ、容易に着られる服や靴下、日付や曜日が分かりやすく表示されるカレンダーといった日用品は続々と誕生しています。履きやすい靴はすでにかなり普及していますが、これは認知症のある方だけでなく、妊婦の方にも便利です。認知症の人のニーズをきっかけに、ユニバーサル(編注:誰もが利用しやすい)な製品が開発されて市場が拡大していくことを期待しています。

――5つ目は、「お金・資産の有効活用」です。

この分野は、前提として、市場規模が大きいことがあります。60歳以上の保有金融資産は約1200兆円で、日本人全体の約65%に相当します。また、70歳以上の約4分の1が金融資産2000万円以上を保有する一方で、資産がないという人の割合は約2割と、高齢者における経済状況は二極化しています。

課題は、認知機能の低下比率が高まる中で、規模の大小を問わず、いかに的確にお金を管理するか、です。

多額の資産管理については、銀行や信託銀行など既存の金融機関が従来からサービスを充実させており、厳しい競争にあり、新規参入は容易ではありません。

一方で、独り身の方において、マンションやアパートが借りられないとか、病院への入院や有料老人ホームの入居の際に保証人が求められて困惑するという課題が顕在化していますが、こうした課題に対しては、一括で代行する事業者が出てきています。

また、買い物支援のような小口の資金管理では、少額のプリペイドカード式で使い続けられる「KAERU」というサービスを提供している企業が生まれています。1日に利用できる上限金額を設定できるため使い過ぎを防止できる仕組みが好評を得ているということです。

認知症の高齢者が同じものを何個も買ってしまうため、家族が財布を取り上げてしまうということは多々あります。すると、買い物の機会を得られなくなった当人の活動が減っていき、さらに認知症が悪化するという悪循環があります。それを、家族がそっと見守りながら、当人が自由に自分で買いたいものを買える仕組みやサービスは、まだまだ促進される余地があります。